【第2回】相続手続きに関する実態調査(2024年)

2024年5月23日(木)16時46分 PR TIMES

超高齢社会を背景に需要が高まる「終活」に関するさまざまなサービスを提供する株式会社鎌倉新書(東京都中央区、代表取締役社長:小林 史生、東証プライム:6184、以下:当社)が運営する相続情報サイト「いい相続」は、「第2回 相続手続きに関する実態調査(2024年)」の調査結果を発表しました。

URL:https://www.i-sozoku.com/navi/survey2024/

調査実施の背景

「いい相続」は、相続に関する無料相談と相続に強い専門家(税理士や行政書士等)の紹介を行っているポータルサイトです。その相談数は年間約7万件*に上り、相続手続きはもちろん、遺言書作成・相続税申告などの様々な手続きにお悩みの方に寄り添いながら、相続手続きの経験が豊富な専門家を紹介しています。

そして、「いい相続」には、一生のうちに何度も起きるものではない手続きにお困りの多くの方々より、「何から始めればいいのかわからない」など相談の声が日々多数寄せられます。

そこで当社では、相続手続きの実態を把握するため、実際に相続手続きを経験された方へ調査を実施しています。そして、今回、2回目を迎えた本調査では、前回結果との比較だけでなく、2024年4月より義務化された相続登記に関する調査結果をお伝えすることで最新の情報をお届けしたいと考えています。本調査を通してこれから相続手続きをされる方や相続手続きについて不安がある方の一助になれれば幸いです。

*2024年2月時点

調査概要

調査名 :第2回 相続手続きに関する実態調査(2024年)

調査対象:2023年1月〜同年12月に「いい相続」経由で専門家(行政書士または税理士)との無料面談を行った方、および「相続費用見積ガイド」経由で専門家に相続手続きを依頼した方

調査期間:2024年3月29日(金)〜4月21日(日)

調査方法:インターネット調査

有効回答数:417件

*回答結果(%)は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までを表示しているため、合計数値が100%にならない場合があります。

*「いい相続」経由で専門家(行政書士または税理士)との無料面談を行った方にアンケートを送付し、回答結果を集計しています。

調査トピックス

- 【相続財産】相続財産の総額は「1,000万円未満」が最多。財産の内容は「土地・建物」が最多。

- 【相続人】相続人は「子」が最多。次いで「配偶者」「兄弟・姉妹」。

- 【費用】相続手続きにかかった費用は、過半数が「30万円未満」と回答。平均費用は34.7万円。

- 【相続登記】およそ7割が相続登記の義務化について「知っていた」と回答。登記のタイミングは「相続開始から1年以内」が最多だが、およそ4人に1人が相続開始から「3年以上」と回答。

- 【生前の準備】故人の生前に「やっておけば良かった」ことの最多は「生前元気なうちに、相続について相談しておけばよかった」と回答。

調査結果

- 【相続財産】相続財産の総額は「1,000万円未満」が最多。財産の内容は「土地・建物」が最多。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9951/70/9951-70-1600000323a9698a233f7e3b01ddac1f-1796x1084.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

相続財産の総額についての質問では、「1,000万円未満」が42.0%で最多、次いで「1,000万円以上〜2,000万円未満」が14.6%、「2,000万円以上〜3,000万円未満」が12.7%と続き、前回調査と比較すると同水準の調査結果となりました。

ただ、相続人の居住地が1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の場合、「1,000万円未満」が最多ではあるものの、割合は28.4%と全国平均より13.6%減り、次いで「2,000万円以上〜3,000万円未満」が20.9%、「1,000万円以上〜2,000万円未満」が14.2%と続き、全国平均の2位と3位が入れ替わる結果となりました。

また、相続財産の全国平均額は約2,586万円となりました。1都3県では、約2,997万円となり、全国平均額を約14%上回りました。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9951/70/9951-70-f79b49a8b035836d0b51331e5248b2de-1788x978.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

相続する財産の内容の回答数は、「土地・建物」が84.4%、「現金・預貯金」が66.7%、次いで「生命保険」が25.7%、「有価証券・投資信託などの金融商品」が19.2%という結果となりました。

ただ、1都3県では「現金・預貯金」が79.1%、「土地・建物」が77.7%と、全国とは1位2位が逆転する結果となり、都心部の方が現金として財産を残す傾向がうかがえます。

2. 【相続人】相続人は「子」が最多。次いで「配偶者」「兄弟・姉妹」。

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9951/70/9951-70-d2163ba60e57528d2999937ea8a5df83-1788x978.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

相続人が「子」であるとの回答が82.0%で最多となり、次いで「配偶者」が32.6%、「兄弟・姉妹」が8.6%となりました。こちらの結果は、前回の調査結果と同水準で変化は見られませんでした。

3. 【費用】相続手続きにかかった費用は、過半数が「30万円未満」と回答。平均費用は34.7万円。

手続きにかかった費用は、過半数である56.5%が「30万円未満」と回答しています。次いで「30万円〜60万円未満」が27.3%、「60万円〜90万円未満」「90万円以上」が8.1%となりました。

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9951/70/9951-70-a2004f05b8029b674487515fcd89c22a-1081x1065.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9951/70/9951-70-742f35f7c54f3e054db50b58db07e03f-1840x1016.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

また、専門家に依頼した手続きの内容について、手続きにかかった費用が「30万円未満」と「30万円以上」の方に分けて比較すると、専門家に依頼した項目のうち「相続税申告」については、「30万円未満」では8.8%であるのに対し、「30万円以上」では40.0%が依頼しており、約4.5倍もの差がありました。

さらに、相続税申告に関係が深い「財産目録の作成」についても「30万円未満」では22.0%のところ、「30万円以上」では45.7%と、約2倍もの差があり、このことから相続税に関する依頼については、費用が高くなる傾向にあるようです。

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9951/70/9951-70-c27da161415a1ba87eded37a83592417-1840x978.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

相続手続きで大変だったことは何か、との質問への回答では「何をどう進めるべきかを理解するための情報収集」が最多で58.0%、次いで「必要な書類が多かったこと」が52.5%、「手続きのために時間が取られたこと」が40.0%となりました。

年代別に見ても前述の1位から3位は同じでしたが、4位以降については違いが見られました。30代40代は「金銭的な負担が発生したこと」が40%台、70代は「相続人同士の連絡・同意を得ること」が45.8%、80代は「手続き先が複数あること」が50.0%で、年代別に大変さを感じるポイントが異なることがわかりました。

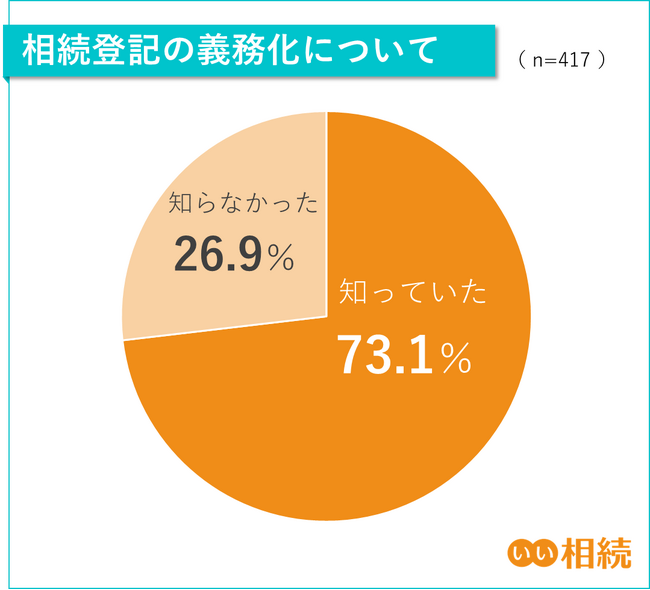

4. 【相続登記】およそ7割が相続登記の義務化について「知っていた」と回答。登記のタイミングは「相続開始から1年以内」が最多だが、およそ4人に1人が相続開始から「3年以上」と回答。

相続登記の義務化とは、2024年4月1日から施行される「民法等の一部を改正する法律」に基づくものです。この法律の改正により、相続によって不動産の所有権を取得した場合、その所有権を登記することが義務化される制度です。

従来、相続を原因とする登記は任意でしたが、相続登記が行われないまま放置された不動産が増加し、所有者不明の土地問題が深刻化していることより、これを解消し、不動産登記の正確性を高めるために相続登記の義務化されました。義務化により、不動産の所有者や持分が明確化され、不動産の正確な管理が促進されることが期待されています。

[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9951/70/9951-70-008b1acac4cf4a8bf2e1c6ef82ad1738-1079x978.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

具体的には、不動産の所有者が亡くなった場合、相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に相続人等の権利者が所有権移転登記を申請することが義務付けられます。この期間内に登記申請を行わないと、正当な理由がない場合は過料が発生する可能性があります。

この相続登記の義務化について、知っていたかどうかの質問では73.1%が「知っていた」と回答し、相続登記手続きに関わる方には一定の認知が広がっていることがわかりました。

次に、昨年中に相続登記手続きを開始した人のうち、相続が発生してから3年以上経過していた人の割合は23.3%、10年以上相続手続きをしていなかった人は9.9%と全体の約1割を占めておりました。

なお、最も古い方で80年前の相続手続きに着手した方がいました。

[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9951/70/9951-70-80121f992d193f8f2cf082b3b4e5435e-1082x979.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

5. 【準備】故人の生前に「やっておけば良かった」ことの最多は「生前元気なうちに、相続について相談しておけばよかった」

[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9951/70/9951-70-f1067a08793df8b149976f01115089d8-1839x978.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

故人の生前に「やっておけば良かった」と思うことがありますか、という問いに対しては、「生前元気なうちに、相続について相談しておけばよかった」が全体の36.7%で最多となり、「日頃から相続についてもっと勉強しておくべきだった」が34.5%、「財産を記録しておく、通帳の置き場所を決める等まとめておいてもらえばよかった」が25.7%となりました。

「生前元気なうちに、相続について相談しておけばよかった」という回答が最も多いことから、家族間でのコミュニケーションの欠如が後悔の一因となっていることがうかがえます。

また、その他の回答では「カード決済などの解約を事前にしておくこと」という回答がみられました。自動引き落としや定期支払いの契約は、故人となった後も続いてしまい、遺族がこれらを把握していなければ、余計な費用が発生してしまいます。このような状況を避けるためにも、生前にこれらの契約を整理しておき、関連する情報を家族や信頼できる人に共有しておくことが大切です。

まとめ

相続手続きは、多くの場合相続人にとって心理的、時間的、そして経済的な負担がかかります。調査結果から明らかなように、相続財産が1,000万円未満であっても、不動産等の登記・登録が必要な相続資産がある場合は、相続手続きに多大な労力が必要となります。相続人の大多数はとして「子」ですので、遺産相続は世代にまたがる財産継承としての性格が色濃く出ますが、相続に兄弟姉妹や甥・姪が関係すると、故人との関係性が希薄である場合も多く、相続人間の調整が極めて重要になってまいります。さらに、相続手続きの平均的な費用は約34.7万円という気軽に支払える金額ではなく、経済的な側面も無視できません。

また、今回の調査では2024年4月から義務化された相続登記に関するアンケートも実施しましたが、義務化による必要のないコスト(過料等)の発生を防ぐためにも、多くの相続人が後悔しているような、故人とのコミュニケーションに不足がないようにし、相続手続きをスムーズに進めやすくすることを心掛けると良いかと思われます。

繰り返しになりますが、相続手続きはただ財産を分ける行為ではなく、故人の遺志を尊重しつつ、残された家族や相続人ができる限り納得し、円満に手続きを終了できるようにすることが肝要です。

最後に本調査の回答者からの「今後、相続手続きをする方に向けたアドバイス」をご紹介いたします。相続手続きにおいて皆さまの一助になれれば幸いです。

[画像10: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9951/70/9951-70-e944c0fd18b0fcd237c8f3df3de14df3-1924x946.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

回答者について

[画像11: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9951/70/9951-70-39199bf2750275086a1639776865f54c-1849x978.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

鎌倉新書について

[画像12: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9951/70/9951-70-29d5e46814c23f363046a8a2f983e493-3570x1467.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]会社名 :株式会社鎌倉新書

1984年創業の日本の高齢社会に向けた「終活」をテーマに出版やインターネット事業を行う東証プライム上場企業です。「介護施設探し」「相続の準備や手続き」「生前の整理や片づけ」「葬儀の準備」「仏壇」「お墓選び」をはじめとした多数のWEBメディアを運営しており、お客様センター等を通しての相談・情報提供も行っております。高齢社会がますます進展していく中で、多くの人々の希望や課題の解決をお手伝いすることで明るく前向きな社会づくりに貢献してまいります。設立 :1984年4月17日

市場区分 :東京証券取引所プライム市場(証券コード:6184)

本社所在地:東京都中央区京橋2丁目14-1 兼松ビルディング3階

代表者 :代表取締役社長COO 小林 史生

資本金 :10億5,748万円(2024年4月30日現在)

URL :https://www.kamakura-net.co.jp/

鎌倉新書(グループ企業含む)が運営する主なサービス

[画像13: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/9951/70/9951-70-a75c6d5920dd6525d793852454125211-1772x650.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

▼インターネットサービス

いい葬儀 :https://www.e-sogi.com/

いいお墓 :https://www.e-ohaka.com/

いい仏壇 :https://www.e-butsudan.com/

お別れ会プロデュースStory:https://e-stories.jp/

いい相続 :https://www.i-sozoku.com/

わたしの死後手続き:https://watashigo.com/

いいお坊さん:https://www.e-sogi.com/support/religious

いい介護 :https://e-nursingcare.com/

相続不動産サポート:https://i-fudosan.com

安心できる遺品整理:https://www.i-seri.com/

シニアと家族の相談室:https://shukatsu.life/

▼出版・発刊物

月刊『終活』: https://butsuji.net/

▼グループ企業

株式会社ハウスボートクラブ:https://hbclub.co.jp/

株式会社エイジプラス:https://ageplus.jp/