不可能と言われた「ガンニバル」映像化を実現! 『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー賞受賞の山本晃久プロデューサーの勝算

2023年2月1日(水)9時30分 シネマカフェ

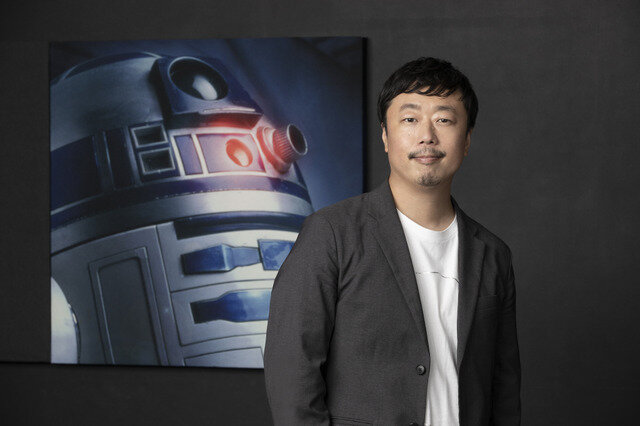

プロデュースを手がけたのは、アカデミー賞国際長編映画賞に輝いた『ドライブ・マイ・カー』のプロデューサーを務め、現在はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社にて、日本オリジナルのコンテンツの企画・制作に従事している山本晃久氏。

「人が喰われているらしい」という噂のある山奥の村に赴任した警察官が、愛する家族を守り、村に隠された秘密を明らかにするべく戦う姿を描く本作。“ディズニー”というブランドのイメージとはかけ離れた感のあるサイコスリラーである本作がなぜディズニープラス「スター」で配信されることになったのか?

映画の仕事に携わる人々に話を伺う【映画お仕事図鑑】。19回目となる今回は、山本プロデューサーに本作の企画の成り立ちから配信にいたるまでのプロセスについて話を聞いた。

——“映像化不可能”という枕詞のついた「ガンニバル」というコミックをディズニープラスが映像化することになった経緯について、そもそもの企画の成り立ちから教えてください。

今回のプロダクションに入っていただいているSDPの岩倉達哉プロデューサーが、我々ディズニーのローカルコンテンツ制作チームに企画の提案をしていただいたのがそもそもの始まりです。

我々も「ガンニバル」という原作の存在を知ってはいたんですが、それまでしっかりと読んでおらず、拝読したところ、本当に面白く、単純に原作の力が素晴らしいというのが一番の感想でした。

みなさんに驚いていただいているんですがこれを「ディズニープラス」というプラットフォームで映像化するというインパクトの強さに我々全員がワクワクしました。

ディズニープラスの中でも、「スター(STAR)」ブランド(※)というゼネラルエンタテインメントを掲げるブランドの特性を最大限に活かせるコンテンツになるのではないかという声も上がりました。確かに「ガンニバル」の実写化は大変難しいものではありましたが、挑戦しがいのある、我々のローカルコンテンツのオリジナル作品にふさわしい一本になるのではないかということで採択に至りました。

※ディズニー・テレビジョン・スタジオや20世紀スタジオをなどが制作する映画やドラマや、世界中のスタジオが生み出すローカルコンテンツを配信。なお、ディズニープラスには「スター」以外に「ディズニー」、「ピクサー」、「マーベル」、「スター・ウォーズ」、「ナショナル ジオグラフィック」というブランドがある。

——「難しい」という言葉がありましたが、カニバリズム(食人)をテーマのひとつとして扱い、凄惨なシーンも多いという点で、反対意見は出なかったのでしょうか? 映像化決定にいたるまでにどのような議論があったのでしょうか?

当たり前のことですが我々は、何かを変に誇張したり、倫理的に許されざることを肯定するような意図は全くありません。

ただ、この「ガンニバル」という原作にある“カニバリズム”というものが、社会の中の別の価値観を持った集団の存在を浮き彫りにする上で、非常に強いテーマ性を持っている事象であることは明らかです。だからこそ、避けたり、濁したりすることなく、このことを正面からしっかりと描くことが重要ではないかという議論はありました。

避けたり、濁したりすることは、原作の味わいをなくしてしまうことになる。人間ドラマを描く上で、非常に重く、強過ぎる——ある意味で究極の表現だと思いますが、そこから逃げるのではなく、そのことによって起きる人間のドラマにちゃんとフォーカスを向けるためにも、きちんと正面から取り組もうという話し合いはしました。

——約2時間の劇場映画でも地上波のドラマでもなく、ディズニープラスという配信プラットフォームだからこそ可能になった部分はありますか?

当たり前ですが、原作はそもそも2時間という枠に収めるような前提で描かれているわけでもなく、連綿と物語が紡がれていきます(全120話)。

配信ドラマで映像化する利点として、やはり尺にとらわれないというのは大きいところだと思います。2時間にギュッと押し込むのではなく、この物語を見せる上で、最も適した形にすることができるという利点は、脚本の大江崇允さんも感じてくださったと思います。

実際、第1話は51分で、第2話は34分、最終話である第7話は1時間を超える作品になっていたりしますが、尺の制約がないということが、物語をより豊かにしていると思います。

——大江さんの名前が出ましたが、『ドライブ・マイ・カー』でもご一緒された大江崇允さんに脚本を、そして『岬の兄妹』でセンセーションを巻き起こした片山慎三監督を起用された意図と経緯を教えてください。

まず、片山慎三さんにこの作品をお任せしたいということ、大江さんに脚本をお願いしたいということは私から提案させていただきました。

意図としては『岬の兄妹』で片山さんが見せてくれた、作家性と娯楽性の絶妙なバランス感覚が本当に秀逸だと感じたこと。なかなかこの感覚を持っている人はいないと思います。もちろん、日本の映画監督で優れた方は多いですが、バランス感覚ってなかなか難しい部分だと思うんです。

片山さんのことは前から知っていまして、人柄やどういった演出をされるかということは理解していましたし、この「ガンニバル」という題材にも興味を持ってくれるだろうとは思っていました。

大江さんに関しては、原作の有無にかかわらず、物語の世界観を構築する際の“分析能力”が非常に高い人なんですよね。物語の世界観を細分化した上で、何が必要で何が必要じゃないか? あるいは何を加えるべきか? といったことを精緻に分析してくれるんです。「これはこういう物語なのではないか?」と言語化する能力に優れていて、それはものをつくっていく上での指針にもなるので非常に助けられます。

また、非常に柔軟な頭の持ち主でもあるので、ディスカッションを重ねていく中で「そうか、自分はこう思っていたけど、こういうことだったんですね」と再構築する力にもたけています。さらに、それ等を脚本に落とし込んでいく際の“構成力”も素晴らしく、今回で言うと、長い物語を全7話に振り分けたり、1話ごとの物語の運びという部分での“柱”の立て方でも非常に優れているんです。

この「ガンニバル」という入れ子構造の難しい物語を大江さんならまとめ上げてくれるだろうと思っていましたし、もしかしたら、我々が思ってもいないような新たな発想や視点を加えてくださるのではないかと期待してお願いしました。

——原作の脚本化を進める中で、大切にした部分、大江さんや片山監督と話し合ったことについてお聞かせください。

まず何より、原作の味わいというものを余すところなく伝えようということ。原作を読まれた方ならおわかりになると思いますが、本当にどうなっていくのかわからないし、展開もテンポも早いんですよね。読み始めると、全巻を一気に読んじゃうような原作が持っている“熱量”は大切にしたいということは話しました。

一番大切にしたのは、第3話の構成ですね。ここで大悟の過去のエピソードと、現在の後藤家の襲撃によるカーアクションが交差して描かれます。エモーショナルな過去と、いま起きているアクション&サスペンスが“入れ子構造”となって、クライマックスに向けて加速していきます。

当初はこういう構造ではなく、過去と現在がセパレートされていて、過去のエピソードから始まり、それが終わってから現在のパートという流れだったんです。ここに関して僕のほうから「見たことのない映像体験にしたい」という話を大江さん、片山さんにしました。

主人公の阿川大悟の過去がめくれていく部分と、現在軸で起きている後藤家の襲撃に対処する大悟の“狂気”みたいなものが、重なる瞬間があるんじゃないか? 過去に娘を守るために彼が取った行動と、現在、後藤家の襲撃に対して見せる狂気が重なる——それは、その後、ある人物が発する「お前も同じじゃろ? 俺は家族を守るためなら何でもする。お前もそうじゃろ?」というセリフともシンクロするんですね。

それを見たら視聴者はきっとゾクゾクするだろうし、大悟という主人公は何をしでかすかわからない! と彼から目が離せなくなるんじゃないかと思いました。

片山さんは、そこでの僕の提案を僕以上に深く理解して、あの映像シークエンスで結実させてくださいました。

——主人公の警察官・阿川大悟を柳楽優弥さんが演じていますが、いまのお話にあったように、赴任先の村で遭遇する奇妙な事件に巻き込まれていくだけでなく、途中で妻から「楽しんでいるでしょ?」と指摘されるような、どこか狂気を帯びた男を見事に演じられています。

柳楽さんの起用に関しては満場一致でしたね。本当にすごい俳優さんで、現場であれほど強い影響力を持てる俳優さんはなかなかいません。カメラの前に柳楽さんが立っているだけで、物語の世界がこちら側に流れ込んでくる錯覚を覚えるような——レンズを通して視聴者に届けるだけでなく、現場にいる我々に対してまでも没入感を与えて、その場を掌握するような強い存在感を持った俳優さんですね。

阿川大悟という男を柳楽さんでしか演じられないようなやり方で演じてくださったと思います。柳楽さんが持っている——例えば過去の作品で言うと『ディストラクション・ベイビーズ』で見せたような狂気のかがやきみたいなものが、「ガンニバル」でも見られます。

何を軸にお客さんにこの作品を興奮してもらうか? という指針、何を見せるべきか? という編集の方向性などが、柳楽さんの芝居で定まっていったと思います。柳楽さんに出演をお願いし、快諾していただいた瞬間に、この作品の“核”が定まったんだなと思いますね。

——お話にもあった第3話のカーアクション然り、映像の質の高さも目を引きます。きちんと予算と時間をかけて、クオリティの高い作品をつくろうという意思が伝わってきますが、プロデューサーとしてこの作品を成功に導く“勝算”はあったのでしょうか?

映像のクオリティに関しては、まず片山慎三さんにこの作品をお願いしたということ。そもそも、片山さんと知り合ったのは、何本かお仕事をさせていただいているカメラマンの池田直矢さんのご紹介なんです。

今回も池田さんに撮影監督をお願いしているんですが、池田さんのセンスが本当にすごいことはわかっています。映像の質の高さという点に関しては、片山さんと池田さんのコンビによる部分が大きいですし、そこに照明、美術、録音などの素晴らしいスタッフ陣が加わってくれました。何よりもまずスタッフへの信頼がありました。

これだけのスタッフを揃えた上で、“力点”をどこにするかを選ぶ必要はありました。全てのシーンに100%の予算と時間を注いでつくりあげていくというのは現実的になかなか難しいですし、様々な制約はあります。

スケジュールが決まった時点で、「この作品は、ここに賭けるんだ」という力点を選んでいかないといけないのですが、その選択肢の豊かさは今回、確実にあったと思います。

実際の撮影に関していうと、ロケ現場があちこちに点在してしまったことで、現場のスタッフやキャスト陣は本当に大変だったろうと思います。

——12月に配信が開始されて以降、反響はいかがですか?

非常にありがたいことに「面白い」「一気に見てしまいます」「続きが気になる」「早く水曜日にならないかな」といった声を数多くいただいています。海外でも非常に見られているということで、ありがたいです。

先ほどの話にも出たような、柳楽さんの“狂気”を楽しんでいる視聴者の方が数多くいるみたいで(笑)、それは僕自身、編集の段階でも強く感じたことだったので嬉しいですね。本当にすごい“ヒーロー”なんだなと思います。もちろん、暴力そのものは恐ろしいんですけど、あの男の戦い方は、見入ってしまうような魅力があるんですよね。それが多くのお客さんに届いているのは嬉しいです。

——改めて本作の企画から配信までをふり返って、プロデューサーとして大切にされたこと、苦労されたことはどんなことですか?

長丁場でスタッフ、キャストの負担がどうしても大きくなってしまったということ。加えて各話ごとに大きな見せ場があるので、その準備の部分でも現場のみなさんは本当に大変だったと思います。

これだけの長丁場の中で、みなさんのモチベーションをどう維持していくか? そのためにも「いま、我々は面白い作品をつくっているんだ」ということを常に確認しながらやっていく必要がありました。その共通認識を深めていくということが、非常に重要なことだったと思います。それは、私というよりも、片山慎三監督が力強く旗を振ってくださったおかげだなと思います。その手助けが少しでもできていたならプロデューサーとして嬉しいです。

——最後に、映像業界を志している人たちに向けて、メッセージをお願いします。

僕自身の経験則に基づいてでしか、何かを言うことはできないですが、僕自身、これまでに素晴らしい映画やドラマに救われて、何度も人生の後押しをしてもらいました。だからこそ、いま、こうして映画やドラマづくりを仕事にさせてもらえているということは、本当にありがたい日々だなと感じています。

僕は常にワクワクしています。まだ見ぬ物語、映像、新しい語り口がこの世界にはたくさんあって、それを探す旅は本当に面白いです。なので、本当にドラマや映画のことを本当に好きでいてくださるなら、ぜひまだ見ぬものを探す旅に乗り出してほしいなと願っています。