2月に行くのがいい「太宰府天満宮」合格祈願に梅花祭…天神さんこと菅原道真を祀る、御利益も見どころも満載の神社

2025年2月17日(月)6時0分 JBpress

(吉田さらさ・ライター)

道真の廟である太宰府天満宮

2月、受験シーズンもたけなわだ。合格祈願の神社仏閣といえば「天満宮」が定番である。「天満神社」、「天神社」という呼び名もあるが、いずれも天神さんという同じ神を祀っている。今回は、それら天神さんを祀る神社の総本宮に当たる太宰府天満宮をご紹介しよう。

天神さんとは、平安時代の実在の人物、菅原道真のことだ。この人は学問に優れた秀才で数々の試験に合格し、宮廷に重用された。しかしその才能と出世の早さを嫉まれて無実の罪を着せられ失脚。都を遠く離れた太宰府に左遷され、その地で非業の死を遂げた。

その後、御所の清涼殿に雷が落ちて多くの人が死傷するなど都に災いが相次ぎ、貴族たちは「これは自分たちが陥れた道真の怨霊の仕業に違いない」と震え上がった。その道真の霊を慰め、怨念を鎮めるために神として祀ったのが京都の北野天満宮だ。では太宰府天満宮とは何なのかというと、道真の廟である。廟とは亡くなった人の霊を祀る建物のことで、広くは墓所という意味も含んでいる。

道真は901年に太宰府に流され、2年後に59歳で亡くなった。遺言によって太宰府に埋葬されることになり、ご遺体を牛車に乗せて葬列を進めていると、ある場所で牛が伏して動かなくなった。これを道真の意志とみなし、重臣たちはその場所にご遺体を埋葬した。やがてそこに社殿が造営され、神社となった。現在はその場所に本殿が建っており、全国でも唯一の「菅聖庿(かんせいびょう)」と呼ばれ、全国の天満宮の総本宮となっている。

都に災いをもたらす怨霊として恐れられた道真が、いかにして天神さまという庶民にも拝まれる神になったのか。その経緯はなかなか興味深い。

道真は没後すぐ天満大自在天神という神格で祀られた。その後清涼殿落雷事件が起き、道真の怨霊は雷神と同一視されるようになった。京都の北野には火雷神という地主神が祀られていたため、朝廷はそこに北野天満宮を建てて道真の怨霊を鎮めようとしたのである。

この時代には、何らかの恨みを持ったまま亡くなった人物の霊を神として手厚く祀ることによって祟りを逃れ、平安がもたらされるとする考え方があった。深い怨念が持つ強い負のパワーが、祀ることによってプラスに転じるのだ。これを「御霊信仰」といい、道真の神格化はその典型例である。

かくして天神さんこと菅原道真は、さまざまなご利益をもたらしてくれるよい神様として広く親しまれるようになった。本来の性質をそのまま反映して「学問の神」、「正直の神」、「冤罪を晴らす神」、学問のみならず和歌などにも優れていたことから「芸事の神」、怨霊から転じて幸をもたらすようになったことから「厄除けの神」。雷神と同一視されたことから恵みの雨をもたらしてくれる「農耕の神」など、ご利益は実に幅広い。

北野天満宮や大宰府天満宮は全国に勧進され、日本の津々浦々まで「天神さんを祀る社」が建てられた。北野天満宮と太宰府天満宮は前記のように成立のいきさつが違うので、それぞれが「総本社」、「総本宮」と称し、どちらも天神信仰発祥の地とされている。

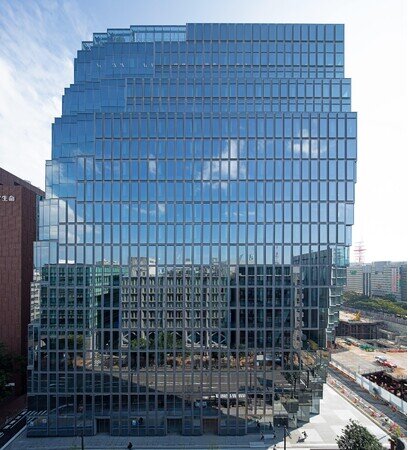

神社らしからぬアーティスティックな仮殿

さて、天神さんはこのようにオールマイティな神であるということを頭に入れた上で、いよいよ太宰府天満宮に行ってみよう。アクセスは福岡市内からバスや電車で3〜40分程度。参道周辺にはおしゃれなグッズを売る店や飲食店がぎっしりと並び、全国の寺社の中でも有数の賑わいを見せている。とりわけ目立つのは若い外国人観光客の姿だ。海外の人をもこれほど惹き付けるとは、さすが天神さんのパワーは絶大である。

境内は奥深く、見どころが多い。まずは案内所に行き、マップをもらって歩き始めよう。参道の右側に最初の神牛像がある。ご遺体が牛車で運ばれたことから、牛は天神さんと縁が深く、どこの天満宮や天神社に行っても神牛像が見られる。総本宮の太宰府天満宮の境内には、全部で11体もの神牛像があるのでチェックしてみよう。

最初の鳥居をくぐると「心」の形をした心字池と、それを渡る赤い太鼓橋。途中に海を司る海津見三柱神を祀った志賀社がある。これは15世紀に建てられた社で、境内に現存する最古の建造物だ。続いて2つ目の鳥居があり、右手奥に太宰府天満宮および菅原道真ゆかりの文化財を所蔵、展示、研究を行う宝物殿がある。ここはたいへん充実しているので、お参りを終えたらぜひ立ち寄りたい。

その先の楼門をくぐると、神社らしからぬアーティスティックな建造物が目に飛び込んで来る。その奥にある御本殿は現在改修中で、この建物はその改修が終わるまでの仮殿だ。

令和9年に菅原道真が亡くなってから1125年という節目を迎えるにあたり、令和5年から、124年ぶりの御本殿の大改修が行われている。改修中の約3年間だけの仮殿と言っても、ありがちな簡略なものではない。デザインと設計は著名な建築家の藤本壮介氏によるもので、伝統と現代性が融合した立派な芸術作品である。ちなみにこちらでは毎朝8時半から誰でも参列できる朝拝が行われており、わたしも参列させていただいた。この素晴らしい仮殿前で朝のお祓いを受けることができただけでも、今回訪れた意義があったと思う。

改修中の御本殿は天正19年(1591年)に造営されたもので、華麗なる桃山文化を今に伝える重要文化財である。その手前、右手に有名な御神木「飛梅」がある。菅原道真はことのほか梅を愛し、無実の罪を着せられて太宰府に送られる際、自邸の庭にあった梅の木に向けて次のような歌を詠んだ。

「東風吹かば、匂ひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」(春風が吹いたら香りを太宰府まで届けておくれ、あるじがいないからと言って春を忘れてはいけないよ)。するとその梅の木は道真を追って、一夜にして太宰府まで飛んできたという。

この木は今もあるじの言いつけを守って春を忘れず、他の梅の木に先駆けて一番に咲くという。境内には約200種類6000本もの梅の木があり、2月中旬以降に見ごろとなって来る。また、本殿の右側には「梅の種納め処」もある。日ごろ梅干しをよく食べる人は種を持参してここにお納めし、ご恩に感謝してみてはいかがだろうか。

梅と菅原道真の深い関係を物語るものがもうひとつ。それは、参道で売られている名物「梅ヶ枝餅」である。菅原道真は太宰府では軟禁状態にあり、日々の食べ物にも事欠いていたが、ある老婆がこの餅を梅の枝に差して道真に渡し、食べていただいたという伝承に由来するということだ。梅ヶ枝餅を売る店は参道周辺にいくつもあるので、食べ比べてみるのも楽しい。また、毎月25日の月次祭には、この日限定のよもぎを使った松ヶ枝餅も売られる。

ちなみに菅原道真は生誕が6月25日、命日が2月25日とされ、25という数字と極めて縁が深い。そのためこの神社の祭は25日に行われることが多く、とりわけ命日に当たる2月25日の梅花祭が華やかである。この日には特別な神事も行われるので、梅見がてらぜひ参拝してみたい。

筆者:吉田 さらさ