「勉強しなさい」と言うから勉強しなくなる…鬼才・落合陽一を育てた母が「代わりによくかけていた言葉」

2025年4月2日(水)10時15分 プレジデント社

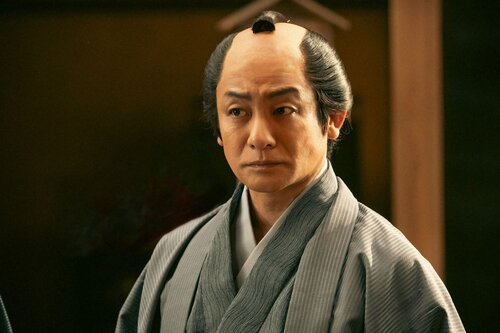

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/taka4332

写真=iStock.com/taka4332

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/taka4332

■「勉強しなさい」は効果的なのか

「勉強しなさい」

「宿題やったの?」

どんな家でも聞こえてきそうなセリフですが、本音では、

「こんなこと言わなくても自分で勉強してくれたらいいのに……」

と思っている親御さんがほとんどではないでしょうか? そして子どもも、「言われなくてもわかってるよ!」と内心考えているのではないかと思います。

では、「勉強しなさい」は科学的に効果的なのでしょうか?

両親もしくは同性の親と暮らしている小学生低学年のお子さんたちに対し、親の勉強への関わりと勉強時間についての調査*1があります。親の関与の仕方として、①勉強したか確認している、②勉強を見ている、③勉強する時間を決めて守らせている、④勉強するように言っている、の4通りで調べたところ、母親の関わり方で最も効果が高かったのは「勉強する時間を決めて守らせている」でした。

一方「勉強するように言っている」は、あまり効果が高くなく、特に女の子に対しては、マイナスの効果(学習時間が減る)があったそうです。

■天邪鬼の子どもには「勉強しなさい」は禁句

一方、父親の関わり方で、最も効果が高かったのは「勉強を見ている」でした。特に男の子への影響が高いようです。

これを見ると、「勉強するように言っている」と言うのは、必ずしも、一番良い方法ではないように思われます。

ちなみに、この研究では、ゲームやテレビの時間をなくしたところで、勉強時間はさほど増えず、親の関与が大事であるということを伝えています。

さて、我が家ではどうしていたかというと、「勉強しなさい」とは言わないことにしていました。

子どもは天邪鬼です。親が「やりなさい」と言ったことはやらないし、やらなくてもいいと思っていたことはやろうとします。

そこで我が家では、「勉強しなさい」と言わないことを、決めていました。

むしろ、夜遅くに勉強しようとすると、「夜遅くに勉強しないで!」と言うことさえありました(子どもは「いつ勉強したらいいんだ!」と思っていたかもしれません)。

夫の落合信彦からも「子どもに『勉強しなさい』と言ったら必ずしなくなるぞ。それだけは気をつけてほしい」と言われていました。

■家で勉強ができない場合の対処法とは

勉強は強制しても頭に入ってはきません。本人がいかに興味を持って様々なものに取り組むかが重要で、単に覚えただけでは応用はできません。理解することで勉強の面白さを知り、もっと深く知りたいと思うようになるのです。

学校の勉強でも、好きな教科なら先生の話もよく聞くし、自分でも興味のあることを調べたりします。でも、あまり興味がない教科や、基本が身についておらず、わからなくなってしまった教科については、子どもはやりたがりません。

私の子ども時代を振り返っても、「勉強しなさい」と親に言われるのが一番嫌いでした。私は子どもの頃ピアノが好きでピアノばかり弾いていたのですが、両親が突然私立女子中学の受験をさせると決めてしまい、ピアノをやめさせられ、嫌々勉強をしていたのです。

自分を振り返っても効果がなかったのですから、子どもはみんなそんなものかもしれないと思い、「勉強しなさい」は言わないことにしていました。

「家で勉強ができない!」だったら、どこでやろうか?

最初でもお話ししましたが、子どもの多くは天邪鬼です。

親が「やりなさい」と言ったことはやりませんし、「やめて」ということをやろうとしたりします。

■子どもの天邪鬼心理を逆手に取る方法

陽一も大変な天邪鬼で、私はそれを逆手にとることもありました。

たとえば、友達と遊びにいって帰宅し、夕食を食べた後でテレビをのんびり見てから夜遅くに勉強を始めようとしたとき、私は「勉強してないで、早く寝なさい!」と言いました。すると、息子は親に隠れて勉強しようとします。そこで私が電気を消して寝かせようとすると、「まだ宿題を終わらせていないから」と文句を言います。

「宿題をやっていないのは自分のせいでしょ。今は勉強する時間じゃないんだから、できないのは自分のせい」と私が言うと、陽一は宿題を学校にいる間の放課後に済ませるようになりました。「受験のための勉強は塾でやるので、学校の宿題は学校にいる間に終わらせる」と本人が決めたようです。

受験の科目数も多く、全部こなさなくてはいけないのは大変だったと思いますが、家でできない分、結果として、学校で集中して勉強することができたようです。家にいるとどうしてもダラダラしてしまうなら、外で勉強してくる習慣をつけるのもよいように思います。

■限られた時間で集中力を高める秘訣

宿題が増えたり、受験の間近になると、どうしても遅くまで勉強をしないと追いつかないと思われるかもしれません。でも、それは時間の使い方次第でなんとかなるものだと思います。

我が家では小学校も中学校も区立の学校に通ったのですが、一応小学校のときは中学受験のために、中学校のときは高校受験のために、塾に通っていました。

小学生の頃は、塾から帰るとかなり疲れているようなので、さらに家で勉強をするようにとは言いませんでした。

ところが中学になると、塾の勉強量が相当増えていきました。本人は夜中まで勉強をしようとする意欲を見せていましたが、私はどんなに遅くても、23時から24時の間には就寝させたいと思い、ベッドに行かせるようにしたのです。時間が限られていることが意識できると、使える時間で集中して勉強するようになります。最終的には、高校受験に向けて時間の使い方がうまくなってきました。

写真=iStock.com/Yue_

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Yue_

■子どもが勉強を嫌がる本当の理由を探る

さて、子どもが勉強したがらないとき、なぜ勉強したがらないのかと、考えたことはあるでしょうか?

勉強よりも楽しいことがあって、勉強する気になれない。

友達とケンカしていたり教師との関係が気まずく、勉強が手につかない。

何のために勉強するのか、わからない。

勉強でつまずいたことがあり、それ以上進めない。

きっといろいろな理由があるのだと思います。

子どもが勉強したがらない理由は、じっと観察していればわかるように思います。

ゲームやスマホに夢中で勉強する気になれないなら、スマホやタブレットを勉強道具にして、遊び感覚で勉強できる環境を整えることで、親が言わなくても勉強するようになるかもしれません。今はタブレットの教材もたくさんあります。

どこかの時点で勉強につまずいた場合は、親が子どもと一緒に宿題をやってみるというのも効果があります。一緒に宿題をやってみて、「どこがわからないのか」に親が気づいてあげることで、苦手意識を払拭するきっかけがつかめることもあります。

多くの子どもは、勉強がわからなくなったとき、どこでわからなくなったのか、自分では気づかないものです。「なぜ間違うのかわからない」「わからないから、何度も同じところで間違う」「何度やっても間違うので、もうやりたくない」というふうになると、その教科自体が嫌いになってしまいます。

■家族みんなで「勉強時間」を作る

つまずいている部分がわかれば、そこを教えてあげることで、つまずきを解消することができます。正解すれば楽しくなるので、また勉強にも前向きになるのではないでしょうか。

親は、テストや宿題を見ると、「合っているか、合っていないか」だけを見がちです。しかし、そうではなく「どんなことに引っかかって、何を間違えているのか」を丁寧に見てあげてください。そこから次につながっていくのだと思います。

ちなみに、うちの子の場合は、「いつ勉強していいのか」がわからなかったようです。

勉強しなければいけないことはわかっているけれど、友達から誘われたら遊びに行くし、食事のときは家族と団らんして時間を過ごす、そうこうしているうちに夜になってしまうので、寝なくてはならない。それで困っていたそうです。

それがわかれば、家でいつの時間を勉強時間にすればいいのか子どもと話をして、決めたら家族もそれに協力しましょう。1日は24時間しかありません。その中でどう勉強時間をつくるかは、親の役目だと思います。子どもが勉強したいと思っていても、親がテレビを見ていたりして落ち着かない、ということもあるかもしれません。勉強時間は家族でつくるものでもあると思います。

ただし、特に小学生の場合、勉強時間として長い時間をとる必要はないのではないでしょうか。自分で集中して取り組んでいるときは別ですが、2時間以上連続して勉強するのはムリではないかと思いますし、無理強いして苦痛になっても困ります。

勉強はできてもせいぜい2時間だと思います。

■子どもを勉強好きにするには?

「勉強しなさい」と言われて、すぐに勉強する子は、どれだけいるでしょうか?

すぐ始められない場合、どんなサポートができるでしょうか。

親と一緒に何かをするのが好きな子もいます。なかなか勉強しないときは、「私も仕事の企画書をつくるから一緒にやろう」と声をかけて、子どもは勉強、私は仕事ということで机に向かったこともあります。

子どもの学習に関しては、お父さんがかかわることによって、ポジティブな効果があるという調査もあります。本章「科学的子育てのヒント『勉強しなさい』は効果あり?」の項で見たように、子どものそばで学習を見守るお父さんのほうが、子どもの学習時間が長いという調査*2もあります。

ただし、子どもの勉強を見るとなると「こんなものもできないのか!」と怒り出す父親も多いそうです。どうしても自分の子どもを厳しく見てしまうのだと思いますが、ネガティブな声がけばかりされていると、子どもは自信を失ってしまいます。

特に受験期などは、親が不安になると子どもも不安になります*3。

大手進学塾の先生が「学習について言うべきことを言うのは塾がやるので、家ではほめてあげてください」ということをおっしゃっていました。家では、子どもが安心して取り組める状況をつくるのが大事なのだと思います。

■「なぜなぜ期」が勉強好きの原点になる

陽一は幼小の頃から好奇心が旺盛で、何にでも興味があり「これなあに?」という質問の連続でした。私にとっては恐怖の「これなあに?」という言葉でした。

なぜならば、それぞれの質問に答えるのがとても大変だったからです。親が正確なことを答えなければ、子どものためにならないと思い、私も必死で勉強をするしかありません。私が答えられない質問には、辞書や図鑑を一緒に見ながら陽一の疑問を解決していました。それでも陽一はなかなか納得せず、苦労しました。ようやく質問に答えると、「もっと教えて」「どうしてそうなるの?」と、一層疑問をぶつけてきます。

「勉強」というと、どうしても学校で習う教科のことと思いがちです。でも、「どうして?」という子どもの疑問や質問こそが、学ぶことの入り口ではないかと思います。「なぜ?」と思うから、それを聞いたり、調べたりする。その繰り返しが学ぶ意欲につながっていくように思います。

我が家はピラニアをはじめとする熱帯魚を飼うことになった時期があります。飼っている魚を図鑑で調べては実際と見比べてみたり、図鑑で新しい魚を見つけたら熱帯魚売り場で見てみたりと、楽しく学んでいました。好きなことを探してあげれば、子どもは関連づけて、自分で調べるようになります。勉強の楽しさはこうしたところから生まれるのではないかと思います。

写真=iStock.com/seb_ra

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/seb_ra

■親も一緒に成長する「質問攻め」の時期

特に「なぜなぜ期」といわれる3〜6歳の頃に、「知ることは楽しい」と実感できると、自分から意欲的に学ぶようになるといわれています。また、自分の疑問を親が受け止めてくれたという経験は、自己肯定感を高めるきっかけにもなるようです*4。

子どもは何にでも興味があります。

興味から生まれた子どもの質問に親がしっかり付き合ってあげることが、子どもが勉強好きになるポイントのような気がします。

といっても、忙しいときに「どうして?」「これ何?」と質問攻めにあうと、イラッとすることもあります。本当に忙しいときは、親以外の誰かに聞いてもらってもよいと思います。私のときは、同居している私の母や妹が手伝ってくれました。

ちなみに、小学校に入学したときに、ようやくこれで、陽一からの質問が減ると思いました。しかしそれは大間違いで、より質問のレベルが上がり、また、数も増えていきました。

でも、親は子どもの成長とともに勉強をさせられるもの。そして親も一緒に勉強をするべきと理解して質問に徹底的に付き合いました。親が一緒であれば子どもはより一層勉強します。一緒に学んでいくことが大事なのだと思います。

■嫌いな教科の克服のコツ

学びにはいろいろな種類がありますので、最終的には、その人の性格に合った学問を学んでいくことになるのだと思います。

しかし、小学校時代は学習の基礎を学ぶ時期なので、嫌いな教科をつくらないようにすることが必要です。

子どもが家で宿題をしているときに、嫌がっている教科がないかを観察しましょう。

もちろん、「嫌いな教科はある?」と聞いてもよいですし、テストの点がいつも悪い教科があれば、それが「嫌いな教科」かもしれません。

もし嫌いな教科が見つかったら、子どもと一緒に何が原因で嫌なのかを考えてみましょう。

基礎がわからないからなのか、教師が嫌いなのか。

基礎的なことや、何かにつまずいているなら、前述のように何につまずいているのか一緒に見ていきましょう。

教師が嫌いなら、塾で学ぶといった方法もあるかもしれません。

一緒にその原因を解決することで嫌いな教科を減らしていけるかもしれません。

■小さな成功体験が苦手を得意に変える

陽一は好奇心旺盛で、興味の範囲が広いので、嫌いな教科はほとんどなかったのですが、苦手なものはありました。体育です。陽一は低出生体重児で生まれてきたため、発育が遅れ、同年齢の子どもと比べて歩き出すのもゆっくりでした。また、小学校でも朝礼の時間にクラスで並ぶときは、いつも一番前でした。そのためか幼稚園の頃から体育が苦手だったように思います。徒競走は得意ではありませんでしたし、水泳教室にも行かせましたが、あまり好きではありませんでした。

落合陽一、落合ひろみ『「好き」を一生の「強み」に変える育て方』(サンマーク出版)

でも、陽一は本当に頑張る子なのです。幼稚園で一人だけ鉄棒で逆上がりができなかったのですが、自分にも友達にも負けたくないと思ったのでしょう、毎日毎日練習し、運動会で皆の前で披露するときには、なんと逆上がりができたのです。

さらに、夫の信彦からの強い勧めで、小学校2、3年生の頃から空手を習いに行きました。空手は身体が小さくても相手と対峙して十分勝てる競技です。それは本人の気質とピッタリと合ったようで上達が早かったようです。家族ででかけるスキーも気に入ったようで、すいすい滑って得意げでした。

体育といっても様々な種目があります。いろいろなことを試し、自信が持てる運動が見つかったことで、体育が徐々に好きになり、楽しい時間を過ごせたと思います。

嫌いな教科だからやらないのではなく、小さな成功体験を積ませることで、嫌いな教科を克服できるような気がします。

*1 乾友彦 中室牧子「子どもはテレビやゲームの時間を勉強時間とトレードするのか—小学校低学年の子どもの学習時間の決定要因—」独立行政法人経済産業研究所

*2 乾友彦 中室牧子「子どもはテレビやゲームの時間を勉強時間とトレードするのか—小学校低学年の子どもの学習時間の決定要因—」独立行政法人経済産業研究所

*3 森上展安「主体的に勉強しない子ども 保護者の声掛けも原因?!【中学受験】」ベネッセ教育情報(2022年9月17日)

*4 帆足暁子監修 齋田多恵、ひよこクラブ編集部取材・文「【専門家監修】『なんで?どうして?』3才ごろからの第二質問期『なぜなぜ期』とのつき合い方」たまひよ(2021年1月31日)

----------

落合 陽一(おちあい・よういち)

筑波大学准教授、メディアアーティスト

筑波大学でメディア芸術を学び、2015年東京大学大学院学際情報学府にて博士(学際情報学)取得。現在、メディアアーティスト・筑波大学デジタルネイチャー開発研究センター長/図書館情報メディア系准教授・ピクシーダストテクノロジーズ(株)CEO。応用物理、計算機科学を専門とし、研究論文は難関国際会議Siggraphなどに複数採択される。令和5年度科学技術分野の文部科学大臣表彰、若手科学者賞を受賞。内閣府、厚労省、経産省の委員、2025年大阪・関西万博のプロデューサーとして活躍中。計算機と自然の融合を目指すデジタルネイチャー(計算機自然)を提唱し、コンピュータと非コンピュータリソースが親和することで再構築される新しい自然環境の実現や社会実装に向けた技術開発などに貢献することを目指す。

----------

----------

落合 ひろみ(おちあい・ひろみ)

東京生まれ。共立女子大学卒業後、外資系航空会社に入社。秘書業務を経て、ニューヨークを拠点とする別の外資系航空会社に転職し、CAとして勤務。その後、大手代理店と契約し、ロサンゼルスを拠点に、エルトン・ジョンのNYフリーコンサートの放送権やABBAのロンドン公演中継の契約、Queenのロックフェスティバル中継など数々の音楽番組を手掛ける。テレビ番組制作会社を設立し、映画『ラッコ物語』(東宝配給)やTBSのドラマ、音楽番組を制作。後にクラシック音楽に特化した制作を展開し、小澤征爾、パバロッティやドミンゴ等の世界中継番組を制作。現在は日米婦人会の活動に注力し、国際交流を推進している。

----------

(筑波大学准教授、メディアアーティスト 落合 陽一、落合 ひろみ)