株主提案の条件が厳しすぎる…ガバナンス強化、気候変動対策など増え続ける声を阻む「第2の関門」とは?

2025年4月7日(月)4時0分 JBpress

今日の株式会社の原型とされる「英国東インド会社」が設立されて400年あまり。地球レベルでの気候変動や人権問題、続発する紛争など、世界が大きく揺れ動く現代において、株式会社は社会とどう向き合っていくべきなのか。本連載では『会社と株主の世界史 ビジネス判断力を磨く「超・会社法」講義』(中島茂著/日経BP 日本経済新聞出版)から、内容の一部を抜粋・再編集。「株式」を巡る歴史をひもときながら、これからの株式会社の在り方や課題を考える。

今回は、近年増加傾向にある株主提案に注目。特に多く扱われるテーマや厳しすぎる提案のプロセスなどを通じて、今、株主総会に起きている「異変」の正体に迫る。

「株主提案」が増えている! それはなぜか

(1)増加を続ける、株主提案

その「淡々とした」株主総会に、いま「異変」が起きています。

株主提案が年々、増加しているのです。次ページの図表7-1をみてください(「株主総会白書2024」により整理。数字はそれぞれ前年7月〜当年6月まで)。

提案されている内容で最も多いのは、「社外取締役を過半数にすることを定款に定める」「取締役会議長は社外取締役とすることを定款で定める」など、コーポレート・ガバナンスに関するものです。次いで多いのが「温暖化ガス排出削減に配慮した経営を行うことを定款に定める」など、気候変動対策に関するものです。

なかでも、2020年にある金融グループに対して環境団体から提出された、「パリ協定に従った投資を行うことを定款に定める」という株主提案が「34%」の賛成票を集めたことは大きな話題となりました。

株主提案が増えていること、そして、その内容はコーポレート・ガバナンスや気候変動対策に関するものが多いこと。いま現在のこうした動きを知るだけで、「株式会社」という経済システムが、歴史のなかで大きな変革期を迎えていることが実感できます。

(2)株主提案制度とは何か

そこで株主提案の話です。皆さんも「増加し続ける株主提案!」というニュースをどこかでご覧になったことがあると思います。「気候変動対策について提案を行いました!」とコメントする環境団体関係者の姿なども度々、報じられています。

では、株主提案とはいったい何でしょうか。なぜ、増えているのでしょうか。

株主提案とは、取締役会設置会社の株主は、議決権総数の1%または300個の議決権を6カ月間継続して保有しているときは、総会の決議事項について議題を提案できるという制度です(303条2項)。提案できる権利を「株主提案権」といいます。

制度の目的は「株主がみずからの意思を株主総会に提出できるようにして、経営者と株主とのコミュニケーションをよくするため」にあるとされています。1981年の商法(現会社法)改正時に導入されました。

提案する株主は、総会の8週間前までに議題と議案を提出しなければなりません(305条1項)。議題とは「取締役選任の件」というように決議する事柄の「タイトル」のことで、議案とは「○○氏を取締役に選任する」というように決議する事項の「具体的内容」のことです。

株主はもともと会社の所有者なのだから、「オーナー会議」である株主総会で議題を提案できるのは当然のように思われます。しかし、取締役会設置会社の場合は、「所有と経営の分離」がなされています。「所有」は株主・株主総会、「経営」は取締役会という割り切りです。

総会運営は議題を含めて経営事項であり、経営側が取り扱うべきことだ、だから株主が議題を提案できるのは、ごく例外的な場合とすべきだというわけです。そうした考えにもとづいて厳重な条件が付けられているのです。

(3)厳しすぎる株主提案の条件——株主提案「第1の関門」

けれども、「議決権総数の1%または300個」という条件は厳しすぎます。上場会社の発行済み株式は何億株という数ですから、その1%というのはここでは検討の外に置きます。

問題は、300個という条件です。会社法は「株主はその有する株式1株につき1個の議決権を有する」と定めています(「1株1議決権の原則」308条1項)。会社の株価が1株3000円なら300個は90万円です。これなら、なんとか株主提案ができるように思えます。

ところが、実はこの「1個」というのは「100株」のことなのです。会社法は「単元株制度」といって、100株など一定数に達した株式にだけ議決権を認め、その一定数未満には議決権を認めないという制度を定款で定めることを許容しています(188条)。

ほとんどの上場会社は「100株を1単元とする」と定款で規定しています。単元株制度は2001年6月の商法(現会社法)改正で導入されました。株主総会の「不幸な歴史」のところで紹介した「単位株制度」が廃止されたときに、それに代わるものとして取り入れられました。となると、株価3000円の会社の単元株300個は、「3000(円)×100(1単元)× 300(個)=9000万円」になります。9000万円を集めるのは大変です。

こうして、単元株制度は株主提案の壁になっています。株主提案、「第1の関門」です。

実際、株主提案を行う人々やグループは苦労をしているようです。金融グループに対して「パリ協定に従った投資を行うことを定款に定める」と提案した環境団体の年間総収入は、ほぼ300個分の資金に匹敵します。また、2023年にある電力会社に対してなされた株主提案は、211名の株主の共同提案によるものでした。

(4)株主総会の限定主義——株主提案「第2の関門」

①株主総会の「限定主義」

提案する株主が「1%または300個を6カ月」という第1の関門をクリアしたとしても、第2の関門が待ち構えています。それは「提案事項は総会の権限に含まれているか」という関門です。この関門をクリアするのが大変です。

というのは、取締役会設置会社の株主総会は、その権限を限定されているからです。取締役会がある会社の株主総会は、①会社法で定めている事項(法定事項)と、②定款で定めている事項(定款事項)との2種類しか決議する権限がありません(295条2項)。

このように株主総会の権限を限定する考え方を「限定主義」と呼ぶことにします。総会の権限がない事項について提案しても、そもそも議題に取り上げられないのです。総会の権限にないことを提案しても、会社の受付部門で「不適法提案」として、事務的に「門前払い」をされてしまいます。

なぜ、株式会社の所有者集会である株主総会の権限について限定主義がとられているのかは、この章の第6節でみていきます。

②「ガバナンス強化」や「気候変動対策」は第2の関門をクリアできるか

いま株主提案でなされている「ガバナンス強化」や「気候変動対策」といった事項は、限定主義のもと、株主総会の権限に含まれているかという第2の関門をクリアできるでしょうか。

まず定款事項ですが、「当社のガバナンスに関する事項は株主総会で決する」とか、「当社の環境保全対策、その他社会貢献については株主総会で決する」などという条項を定款に定めている会社はありません。そもそも定款にそうした条項がない以上、この面からのクリアは無理です。

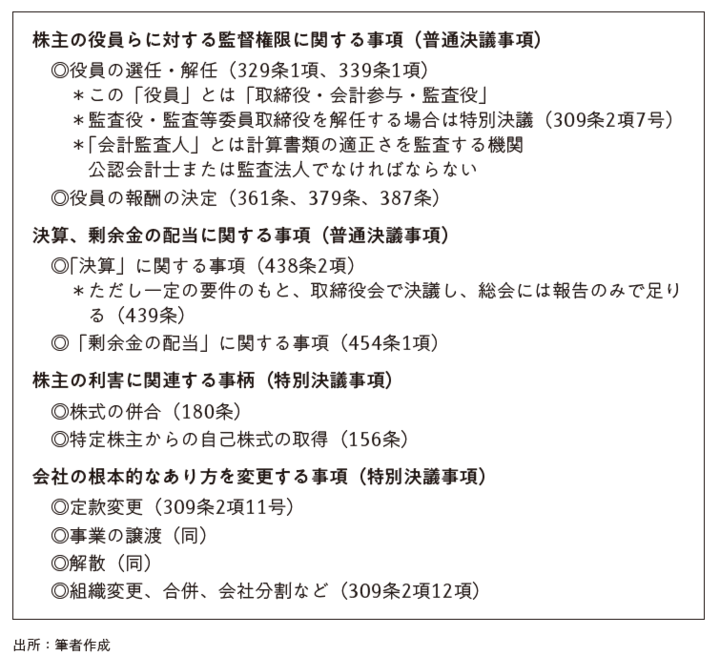

次に法定事項ですが、会社法が定める法定事項は「役員の選任・解任」「剰余金の配当」「株式の併合」「定款変更」などごく少数の事柄に限られます。法定事項の概略を図表7-2に整理しておきましたが、そのどこを探しても、「ガバナンスの強化」「気候変動対策を重視した経営」といった「経営方針」に関する事項は見当たりません。本当に、取締役会設置会社では「所有と経営」はきっちりと分離されているのです。

図表7-2 取締役会設置会社の株主総会が決議できる「法定事項」の例

③「定款変更」という工夫

そうなると、「気候変動対策を重視する経営を行う」といった経営方針を総会の議題とするためには、第2の関門「法定事項」をクリアしなければなりません。そのために、無理やりにでも法定事項の形にする必要性が出てきます。

法定事項のなかで経営方針を盛り込めそうなのは、ただひとつ、定款です。現代の定款は第2章でみたように「株主との約束」を文書化したものです。そこには柔軟に様々な事項を「株主との約束ごと」として加えることができます。定款に「ガバナンスに関する事項」や「社会的責任活動」について規定することは、むしろ社会的には望まれることですらあります。

そこで、「社外取締役を過半数とする」「気候変動対策を重視した経営を行う」などと定款に定めるとして、「定款変更」の形で株主提案する工夫がなされたのです。

こうすれば「定款変更」は「法定事項」のひとつですから、立派に総会の権限に入り、総会の議題にできます。これで第2の関門をクリアできます。これが、株主提案が「定款変更」の形をとっている理由です。

『会社と株主の世界史 ビジネス判断力を磨く「超・会社法」講義』

<目次>

第1章「会社は法人である」って、どんな意味?

第2章「定款の壁」を超えて——怪物ウルトラ・ヴィーレスとの戦い

第3章 法人制度の欠陥——法人は人に危害を加えても責任を負わない?

第4章 株主有限責任はなぜ認められたのか——有限責任と引き換えに求められる公共性

第5章 株式の譲渡は自由で、証券マーケットは独立したもの——株式を「売る権利」

第6章「所有と経営の分離」、だから「コーポレート・ガバナンス」——そして、ガバナンスの核心は株主総会

第7章 変化し続ける「株主総会」——「万能主義」から「限定主義」、そして新たなステージへ

第8章 株主と経営者は「株式会社」を変えていけるだろうか

<連載ラインアップ>

■第1回「所有と経営の一致」から「所有と経営の分離」へ 会社法の転換点「明治44年商法」に隠された歴史の真実とは?

■第2回上場企業75%の所要時間が「60分以下」…株主総会の形骸化の背景にある、日本の「不幸な歴史」とその後遺症とは?

■第3回 株主提案の条件が厳しすぎる…ガバナンス強化、気候変動対策など増え続ける声を阻む「第2の関門」とは?(本稿)

■第4回 令和にこそ強く響く松下幸之助の名言「企業は社会の公器」株主と経営者が会社に対して果たすべき「2つの約束」とは

■第5回 なぜ株式会社は変われないのか?「総会限定主義」の分厚い壁と株主提案の切り札になり得る「勧告決議」とは(4月21日公開)

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

筆者:中島 茂