【建築主への建設工事に関する意識調査】建築費用の高騰を背景に、「建設工事を取り巻く現状」に約6割が危機感

2025年5月13日(火)16時17分 PR TIMES

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/19866/318/19866-318-8775b121928a62ba9eadfab1af3ee25d-926x493.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]■建築主の約6割が、建設工事を取り巻く現状に危機感を抱いています

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/19866/318/19866-318-da1b05274a012e3276bd2d0d77dfd0a0-2564x935.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]■危機感を抱く要因の1〜3位は、建築費用に関する項目でした

BuildApp(ビルドアップ)で建設DXに取り組む野原グループのBuildApp総合研究所(所在:東京都新宿区、代表:山梶真司)は、昨今の建設工事費高騰の影響から、都市の再開発や公共施設の工事案件で計画見合わせや着工遅れが出始めたり 、多くの総合建設会社(以下、ゼネコン)、サブコン(専門工事会社を含む施工会社)が赤字プロジェクトを抱えていると言われています。また、BuildApp総合研究所が2024年12月18日付けに発表した調査結果(https://nohara-inc.co.jp/news/release/9934/)から、施工BIMにおけるフロントローディングの実現に必要なのは「発注者(建築主)の意識変容」との回答が最多の39.3%でした。そこで、BuildApp総合研究所は、建設工事の発注会社に勤務する全国の20代〜70代の420名を対象に、建設工事を取り巻く現状(設計変更・工事契約の在り方)等への意識調査を行いました。

調査結果からは、建設費用の高騰を背景に、建築主(工事発注会社)の約6割が建設工事を取り巻く現状に危機感を抱いていることがわかりました。また、今後、建設プロジェクトの品質を落とさず、計画通りに実行(設計・着工・竣工引渡し)するためには、「BIMの活用による設計・施工プロセスの生産性向上」が必要との回答が最多の33.6%でした。

【詳細】建築主の意識調査_結果 :

https://nohara-inc.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/05/attached_questionarie_2025-spring_construction-orderer.pdf

調査結果の主なトピックス ※結果の詳細は別紙(https://nohara-inc.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/05/attached_questionarie_2025-spring_construction-orderer.pdf)をご覧願います。

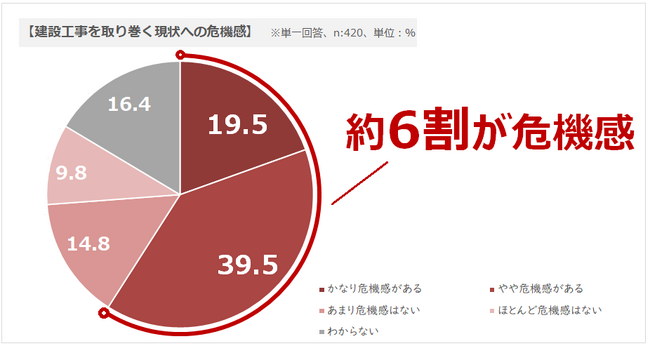

- 「建設工事を取り巻く現状」に、「かなり危機感がある(19.5%)」、「やや危機感がある(39.5%)」との結果となり、約6割が危機感を抱いていることがわかりました。危機感を抱く要因のトップ3は、1位「労務費の増大(51.2%)、2位「物流コストの増大(45.2%)」、3位「建設資機材価格の高騰(44.8%)」で建設費用の高騰が背景にあると推測できます。- 建設プロジェクトを取り巻く環境が厳しさを増すなか、今後、建設プロジェクトの品質を落とさず、計画通りに実行(設計・着工・竣工引渡し)するために必要だと思うことは、1位「BIMの活用による設計・施工プロセスの生産性向上(33.6%)」、2位「発注者・設計者・施工者を交えた、慣習や建設プロセスの根本的な見直し(31.4%)」、3位「働き方改革を前提とした適正な工期設定(29.3%)」でした。

- 建設プロジェクトにおいて、発注者として受注者に求める詳細なBIM要件を発注者情報要件(EIR)と言いますが、建築主では「EIRを初めて聞いた」が最多の31.2%、次いで「EIRの提示はしない(19.5%)」との結果になりました。

この結果から、今後の建設プロジェクトに必要なことの1位に「BIMの活用による設計・施工プロセスの生産性向上(33.6%)」が上がってはいるものの、建築主においては設計事務所・工事会社への「EIR(BIM要件)」が進んでおらず、BIM活用は設計事務所・ゼネコン以下の工事会社に頼る部分が大きい現状が伺えます。

- 設計変更は、工期遅延・建設費用の追加発生の原因になり、建設プロジェクトの生産性を引き下げると言われていますが、 発注者の設計変更に対する考えの最多は「受発注者双方が設計変更の理由に応じたリスクを負担するのであれば、今後も受発注者協議の上、設計変更をすればよい(24.3%)」でした。

- 設計変更によるリスク負担は建設工事契約によるところも大きいと言われていますが、発注者の建設工事契約に対する考えの最多は「これまで契約形態を意識したことがない(19.8%)」、次いで「受注会社には受発注者双方で設計変更による工期・費用増のリスクを負担する契約形態を提案してほしい(19.5%)」、「プロジェクトに最適な契約形態であれば、ランプサム以外を採用したい(19.3%)」との結果で、課題感が浮き彫りになりました。この点、政府内では「新たな事業ニーズや多様なプロジェクトに対応した適切な契約方式」について議論されていますが 、民間にまでその課題感の共有は進んでいないのではないかと推測されます。

※調査結果の詳細説明は別紙(https://nohara-inc.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/05/attached_questionarie_2025-spring_construction-orderer.pdf)を参照願います。

調査結果の説明

1.「建設工事を取り巻く現状への危機感」(単一回答)[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/19866/318/19866-318-509e8714e9aecae93d1ec522dad3525a-926x493.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]■建築主の「建設工事を取り巻く現状への危機感」の実態

●建設工事を取り巻く現状の危機感について質問したところ(単一回答)、1位「やや危機感がある(39.5%)」、2位「かなり危機感がある(19.5%)」、3位「わからない(16.4%)」、4位「あまり危機感はない(14.8%)」、5位「ほとんど危機感はない(9.8%)」との結果となりました。

上記から、建築主(工事発注会社)の約6割にあたる59%が危機感を抱いていることがわかりました。

●危機感を抱く要因

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/19866/318/19866-318-bedc3d6affd493a607b847230abd3eb8-2361x1279.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]■建設工事を取り巻く現状に危機感を抱く建築主(n:248)_危機感の要因

1位「やや危機感がある(39.5%)」、2位「かなり危機感がある(19.5%)」と回答した248名に、危機感を抱く要因を質問したところ、1位「労務費の増大(51.2%)、2位「物流コストの増大(45.2%)」、3位「建設資機材価格の高騰(44.8%)」、4位「現場作業員数の減少(人手不足)(33.9%)」、5位「工期遅延(22.6%」との結果になりました。

上記から、建築主(工事発注会社)の「建設工事を取り巻く現状への危機感」の背景には建設費用の高騰があると推測できます。

2.「建設プロジェクトの品質と計画通りの実行に必要なこと」(複数回答)

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/19866/318/19866-318-1708bba5d57e470af1b6b48da83feb5d-2436x1182.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]■建築主が思う「建設プロジェクトの品質と計画通りの実行に必要なこと」

「今後、建設プロジェクトの品質を落とさず、計画通りに実行(設計・着工・竣工引渡し)するために必要だと思うことを教えてください(複数回答可)」と質問したところ、1位「BIMの活用による設計・施工プロセスの生産性向上(33.6%)」、2位「発注者・設計者・施工者を交えた、慣習や建設プロセスの根本的な見直し(31.4%)」、3位「働き方改革を前提とした適正な工期設定(29.3%)」でした。

3.「工事発注時のBIM要件(EIR)提示の実態」(複数回答)

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/19866/318/19866-318-06fa1aaf12c1137242547a798a059985-925x538.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]■建築主による「工事発注時のBIM要件(EIR)提示の実態」

「建設プロジェクトの品質と計画通りの実行に必要なこと」の1位に「BIMの活用による設計・施工プロセスの生産性向上(33.6%)」が上がっていたことから、「工事発注者として工事受注者に求める詳細なBIM要件をまとめた発注者情報要件(EIR:Employer Information Requirementsの略)の提示実態」について質問したところ、最多が「EIRを初めて聞いた(31.2%)」、次いで「EIRの提示はしない(19.5%)」との結果になりました。

建設プロジェクトを巡っては、生産性向上のために発注者と受注者のBIM活用等に関する円滑な意思疎通の促進、発注者の主体的な関与がBIM活用促進の鍵になると言われています。この点、工事会社でのBIM活用は施工フェーズにも拡大していますが、建築主(工事発注者)においてはEIRの浸透には課題があると言わざるを得ません。

また、今後の建設プロジェクトに必要なことの1位に「BIMの活用による設計・施工プロセスの生産性向上(33.6%)」が上がっていることも考慮すると、建築主においては設計事務所・工事会社への「EIR(BIM要件)」が進んでおらず、BIM活用は設計事務所・ゼネコン以下の工事受注会社に頼る部分が大きい現状も伺えます。

一方で、「EIRほどではないが、BIM活用を発注条件としたことがある(16.2%)」または「EIRを受注者に提示したことがある(14.0%)」との結果から「工事発注時にBIM要件を提示したことがある方」は約3人に1人にあたる30.2%で、「今後、EIRの提示を予定している(11.7%)」または「EIRの提示を検討している(7.4%)」との結果から「EIRの提示に前向きな方」は約5人に1人にあたる19.1%であることがわかりました。

4.建築主の「工事発注者としての設計変更」に関する考え(単一回答)

[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/19866/318/19866-318-0d04ea15829520d5af127d5a828c07cd-1134x529.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]■建築主の「工事発注者としての設計変更」に関する考え

●「現在、建設プロジェクトを取り巻く環境が厳しさを増すなか、発注者として設計変更に関するお考えに最も近いもの一つを教えてください」と質問したところ、次表の通りの結果で、リスク負担を前提に設計変更を肯定する考え(1位と2位の合算)が約45%に上りました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19866/table/318_1_81b579658b786b18d0925ecd53ebf1b0.jpg ]

5.建築主の「工事発注者としての工事契約の形態」に関する考え(単一回答)

[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/19866/318/19866-318-6c34da80cae3ed6f14abe335e2f40a3c-923x541.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]■建築主の「工事発注者としての工事契約の形態」に関する考え

●「現在、建設プロジェクトを取り巻く環境が厳しさを増すなか、発注者として建設工事契約の形態に関するお考えに最も近いもの一つを教えてください」と質問したところ、次表の通りの結果でした。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19866/table/318_2_d59524b99f300284a5223ce5d64b6a13.jpg ]

調査実施概要 (調査元:BuildApp総合研究所)

調査期間:2025年3月21日〜3月31日調査方法:インターネット調査(ゼネラルリサーチ株式会社)

調査対象:建設工事の発注会社に勤務する全国の20代〜70代420人

回答数:420人

▼本調査における「建設工事の発注会社」

・建設コンサルタント

・不動産デベロッパー

・官庁で不動産・設備投資・建築関連業務(発注業務)に携わっている方

・不動産業商社で不動産・設備投資・建築関連業務(発注業務)に携わっている方

・大規模商業用不動産オーナー(賃貸物件、小売店舗等を除く)

・流通/ 電力会社/ 大学で不動産・設備投資・建築関連業務(発注業務)に携わっている方

BuildApp総合研究所とは

BuildApp総合研究所は、建設産業におけるデジタル技術の活用とサプライチェーンの変革を推進・啓発するため、2024年12月に設立された任意団体です(代表:山梶真司、野原グループ株式会社グループCSMO)。主な活動内容は、建設DXやデジタルツールの活用方法に関する情報発信です。

施工プロセスの情報革新と工業化に取り組み、社会と未来への貢献を目指して、総合建設会社(ゼネコン)、専門工事店、建材メーカー、学識有識者など、あらゆる建設プレイヤーと連携してまいります。

BIM設計-製造-施工支援プラットフォーム「BuildApp」について ※登録商標取得済み

[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/19866/318/19866-318-70fdec4da655b5f928d4171bf901f664-600x194.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

「BuildApp(ビルドアップ)」は、設計事務所やゼネコンが作成したBIM設計データをより詳細なデータに置き換え、各建設工程で必要なデータとして利活用し建設工程全体の生産性向上を実現するクラウドサービスです。設計積算から製造・流通・施工管理・維持管理までをBIMでつなぐ複数のサービスにより、各プレイヤーに合わせたサービスを提供します。そして、設計・施工の手間・手戻りをなくし、製造・流通を最適化して、コスト削減と廃棄物・CO2削減に貢献します。

「BuildApp」は、建設サプライチェーンの抜本的な効率化と未来へ繋がる成長をサポートし、皆さまと一緒に建設業界をアップデートしていきます。

[画像10: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/19866/318/19866-318-f44c6e30e470c551b64935d47a33dc5c-1265x310.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

私たちがBuildAppで実現したいこと

- BIM起点のデータで建設関係者を繋いで連携を生む- 工程の可視化や業務の自動化により業界内の無駄を解消する

- DX による生産性向上や廃材・CO2排出量の削減を目指す建設企業とともに、サプライチェーン を変革し、「建設DXで、社会を変えていく」

BuildAppの新サービス「BuildApp 内装 建材数量・手配サービス」が2月より商用提供開始

「BuildApp 内装 建材数量・手配サービス」は、建材発注数量の算出や施工情報の自動アウトプットができる内装仕上工事向けのサービスです。BIMで内装仕上工事に必要な建材手配に関わる業務を効率化し、無駄を省いた効率的な材料手配を実現します。

2025年2月3日より商用提供を開始し、「建築プロジェクトでBIM化が遅れている内装仕上工事」を情報マネジメントの観点から変革する第一歩を踏み出しました。

[画像11: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/19866/318/19866-318-304f821531ec18d6faadc81e4f25e7d7-791x702.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

<お問い合わせ先>

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/19866/table/318_3_5409d63e871daa4995ef680052e8fb0f.jpg ]

【本件に関する報道関係者からの問合せ先】

野原グループ株式会社

マーケティング部 ブランドコミュニケーション課(担当:齋藤)

E-Mail:nhrpreso@nohara-inc.co.jp

参考

- 最近では中野サンプラザや目黒区役所をめぐって、工事計画の中断や見直しなどが報道されています。【目黒区役所】https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20241219/1000112273.html【中野サンプラザ】https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC06D8P0W5A300C2000000/

- 「建設産業従事者1,257人への建設DXの現状調査」によれば、BIMの活用シーンは1位「設計(38.7%)」、2位「施工(30.6%)」、3位「割付・積算(18.3)」で、昨年同様の結果でしたが、前年に比べ、2位「施工(30.6%)」は19.5ポイントアップしたほか、製造、維持管理など設計以外のプロセスでもBIM活用が増加傾向にあることがわかっています。https://nohara-inc.co.jp/news/release/10305/

- 国土交通省発表資料「資料3 多様な契約方式の検討」https://www.mlit.go.jp/common/000226506.pdf

- DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、経済産業省の定義によれば「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」を指し、単なるデジタル活用とは区別されています。

- サプライチェーンとは、商品や製品が消費者の手元に届くまでの、調達、製造、在庫管理、配送、販売、消費といった一連の流れのことをいいます。