カスのような場所=「カスババ」に日本の美を見出す鷹野隆大の写真表現

2025年4月29日(火)7時10分 文春オンライン

誰もが日々、スマホで簡単に撮影できるこの時代に、写真で表現活動をするとはどういうことか。わたしたちにとって写真とはどんな存在なのか。そんな問いに答えを見出せそうな展覧会が、写真、映像を専門に紹介する東京都写真美術館で開かれている。「総合開館30周年記念 鷹野隆大 カスババ —この日常を生きのびるために— 」だ。

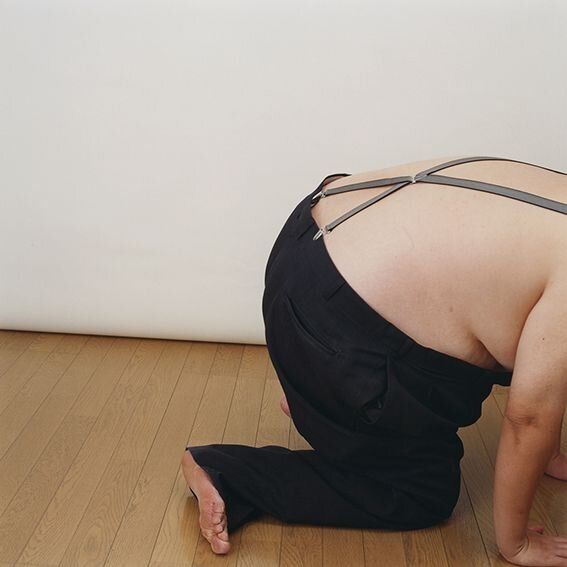

©Takano Ryudai, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

毎日写真を撮り続けて20年超

鷹野隆大は1990年代から、写真を用いて創作を続けてきた。作風は幅広く、セクシュアリティをテーマとしたポートレートがあると思えば、日常のスナップショットを集めた作品もあり、近年は「影」を被写体とした実験精神あふれる写真にも注力してきた。

今展では、鷹野の多様な取り組みを通覧することができる。出品されているシリーズで主だったところを挙げてみると、まずは〈毎日写真〉。1998年から毎日欠かさず写真を撮ると決めた鷹野が、日々撮り溜めてきた写真からセレクトしたもので、作家の住まいにほど近い東京タワーが頻出する。

〈In My Room〉は、自分の部屋に被写体を招き入れて、時間をかけてポートレートを撮影するもの。〈おれと〉も人物写真で、こちらは作家と被写体がともに裸体となって並び写るスタイルをとっている。

〈CVD19〉はコロナ禍に撮影された。ゴム手袋をつけた手が絡み合う様子を、カメラではなくスキャナーを用いて表現した。触れ合うことの意味まで変容してしまったあの時期の、多くの人が共有する記憶が思い起こされる作品だ。

さらには〈カスババ 2〉も観られる。展覧会タイトル にもなっている〈カスババ〉とは、「カスのような場所(バ)の複数形」を意味する鷹野の造語。日本の都市には、どうにも絵にならない、雑多で無秩序な場所がたくさんある。それらとあえて向き合い撮影することで、自分が生きているありのままの世界を写真に表そう、というねらいのもとつくられる作品だ。

〈カスババ〉はしばらく制作が続けられたのち、東日本大震災後の 2011 年から、続編の〈カスババ 2〉へと引き継がれた。鷹野は当初、無計画にできあがった日本の都市風景に苛立ちながら撮影していたが、だんだんそこにおもしろさを感じ、写真としてある種の見どころがあるとすら思い始めた。

ありのままの日常を見つめ直すことで鷹野は、一見冴えない場所や瞬間にこそ豊かさや美しさがあると主張している。タイトルに含まれる「この日常を生きのびるために」との文言は、そうした考えを表したものだろう。

写真を通して生々しい現実と向き合う

作者である鷹野本人に、館内で話を聞けた。展示のことや作家活動について、気になる点をぶつけてみよう。まずは今展の会場のつくり方だ。

ひと連なりの広い展示空間には、明確な観覧順路がない。どこかの街角に迷い込んだかのような印象なのだが、なぜこのようなかたちに?

「会場を『都市空間における広場』のようにしたかったので、建築家の西澤徹夫さんと対話を重ねながら展示構成を考えて行きました。見て回る順路がはっきり示されていると、人はその順に沿ってストーリーを思い浮かべながらイメージを受け取ろうとしがちです。ここではそうした脈絡をなくすことで、もっと直接的に、写真や映像の『わからなさ』に出合ってもらいたくて、決まった順路のない広場のような空間をつくりました」

改めて、タイトルにもとられた「カスババ」とは何か。またその味わい方は?

「かつての私は、東京など日本の都市空間の、秩序のなさが嫌いでした。一方、たとえばイタリアなどヨーロッパの都市では、どんな小さい町にも『設計』が感じられます。街の中心には教会と広場が据えられ、その周囲に住居や店舗が整然と広がっている。ひとつの意図のもとに構成された都市空間を、私は良しとしていたのです。

ところがある時から、こうした見苦しい日本の街並みこそが自分にとって最も身近なものではないか、そしてそれを無視するのは、在るものを無いかのように扱う暴力的行為ではないか、そんなふうに考えるようになり、敢えてそこにカメラを向け始めたのです。すると、撮っているうちに自分の考えが変容してきました。中心も統一性も全体像もなく、ダラダラと延びゆく日本の都市空間は、考えようによっては『多様性』を体現しているのではないか。いまの時代に求められているものが、まさにここにあると言えるんじゃないかと。

これは私が行き着いたものの見方であって、それを観る人に押し付けるつもりはありません。どんな印象を持っていただいてもかまわないのですが、もし〈カスババ〉の写真を観て何か感情のざわめきがあったなら、それをぜひ大切に持ち帰っていただきたいと思います」

会場を巡っていると「影」をテーマにした作品にもたくさん出くわす。光を意識する写真家は多いけれど、影に着目する例はあまりない。なぜ影のほうに関心が向いたのか。

「2011年に展覧会をするためドイツへ赴きました。街を歩いている時、足元に何かが絡まった気がして、思わず避けようとしたら、それは自分の影でした。陽の差し込む角度が日本と違うので、影が実体のように感じられたのでしょう。以来、影という自然現象の不思議さを意識するようになりました。東日本大震災の直後で、人間の力が及ばない強烈な自然現象に見舞われたことも、影が気になった一因としてあると思います。

これまで人物のポートレート、街のスナップショット、影のような現象そのものまで、何でも撮影して作品にしてきました。こういう被写体でなければ撮りたくない、というこだわりはありません。写真のおもしろさは、直感的な反射で結果を得られることです。やることは、カメラを構えてシャッターボタンを押す、これだけです。ところがそんな写真が何枚か集まると、撮影者の思考が見えてくる。それは言語化される以前の思考と言えるでしょう。私はこれまで、直感的な反射という身体的思考を起点にこの日常と向き合いながら、自分がまだ気付いていない日常の向こう側を見つけようとしてきましたし、これからも見つけて行きたいと思っています。そしておそらく、これが私に生きる場所を与えてくれているのだと思います」

INFORMATIONアイコン

「総合開館30周年記念 鷹野隆大 カスババ —この日常を生きのびるために— 」

2月27日〜6月8日

東京都写真美術館

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4826.html

(山内 宏泰)