避難中の防寒は「工夫が大切」 カッパと新聞紙で「即席ダウン」、ビニール袋で「保温ポンチョ」...限られた物で出来る「寒さ対策」まとめ

2024年1月10日(水)21時30分 Jタウンネット

2024年1月1日に発生し、甚大な被害を出している能登半島地震。ここ数日、能登地方は厳しい冷え込みにも襲われている。

そこで、Jタウンネットでは警視庁警備部災害対策課がX(旧Twitter)で紹介してきた防寒方法を紹介する。

(1)ビニール袋を着る

2020年2月28日、避難したときなどに「身近なものでできる対策」として紹介されたのは、ビニール袋を身に着ける方法だ。

大きなビニール袋の底に頭と両腕が通る穴をあけて、ポンチョのように被るだけ。

通気性のないビニールを使うことで、ある程度の寒さを防ぐことができるという。

毛布は工夫して、より暖かく

(2)毛布を着る

毛布も一工夫加えることで、より暖かく過ごせるようになる。

肩からかけるだけでは足元が冷えてしまうが、次のように羽織れば、上半身も下半身も包まれる。

1.毛布の端を30センチくらい折り、そのまま羽織る。

2.毛布の裾を調整し下半身がくるまるように左右の端を合わせる。

3.紐などで腰部を縛る。

4.上半身の毛布をいったん下に垂らし、紐で縛った部分より上に空洞を作るように羽織る。

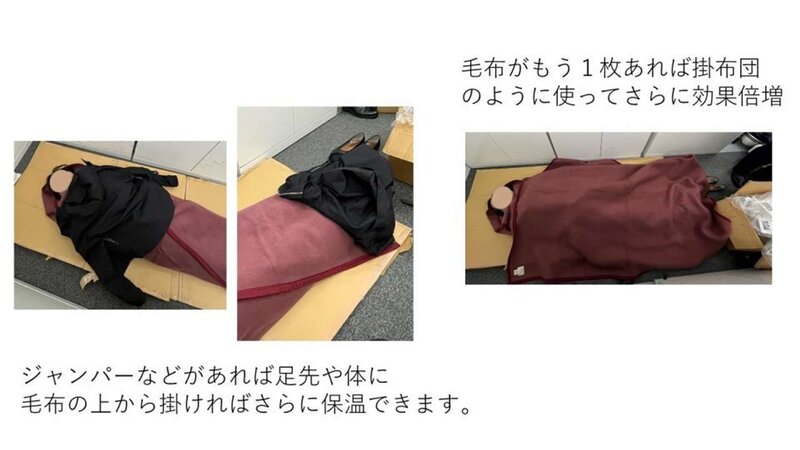

(3)段ボールの上で毛布に包まれて寝る

寝るとき、床からの冷気を防ぐためには段ボールなどと毛布を併用すると良い。

1.段ボール等の上に毛布を敷き、その上に寝る。頭頂部と毛布の端を合わせるのがポイント。

2.毛布の左右端をそれぞれ重ね、顔が出るように折る。なるべく首元に隙間が出来ないようにすると、保温効果がアップする。

3.毛布から足が出る場合は、衣類で覆う。毛布がもう1枚あれば、上から掛け布団のように掛けるとさらに暖かい。

カッパと新聞紙がダウンジャケットに

(4)カッパと新聞紙を着る

「避難生活は限られた物の工夫が大切です」と紹介されたのは、雨ガッパと新聞紙で作る「即席ダウンジャケット」だ。

1.カッパを羽織り、腰部分を紐などで結ぶ

2.両袖を輪ゴムで絞る

3.胸元やわきの下など、カッパの内側に新聞紙を丸めて詰める。背中側にも入れると、保温効果がアップする

(5)新聞紙があれば下半身も保温可

新聞紙の保温効果を利用し、足元をあたためるひざ掛けも簡単に作ることができる。

見た通り、くしゃくしゃに丸めた新聞紙をポリ袋に入れただけ。

シンプルだが、とても暖かく、避難所での防寒対策として有効だという。

足先を冷えから守るためには

(6)簡易スリッパも新聞紙で

新聞紙と段ボール、ビニール袋でスリッパを作ることも出来る。

段ボールを足型に切り取り、新聞紙でくるんだ後、ビニール袋をかぶせるだけ。

防寒に有効なだけでなく、足の裏も汚れない。

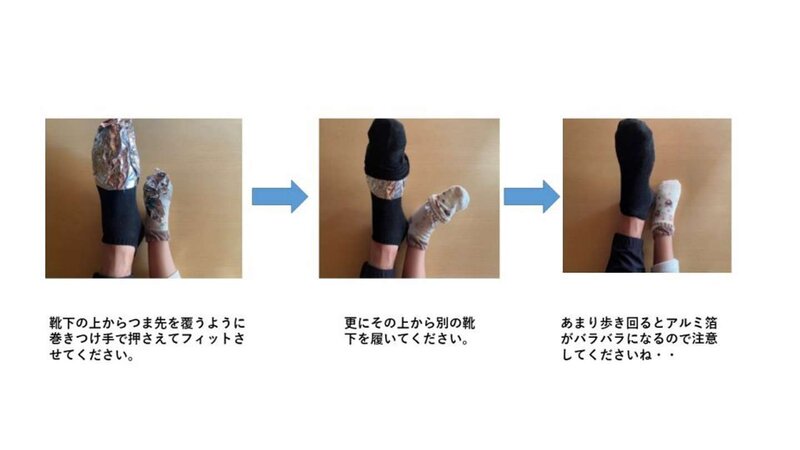

(7)アルミ箔でも足先守れる

アルミ箔を使うことでも、足先の冷えを緩和できる。

靴下の上からつま先を覆うように巻き付け、その上から別の靴下を履くと、輻射熱でホカホカになるという。

あまり歩き回るとアルミ箔がバラバラになるため、注意が必要。

2つを合わせて暖を取る

(8)軍手とゴム手袋を合わせて履いて防寒に

軍手とゴム手袋はそれぞれに適した使い方があるが、重ねて使うことで「擦り傷・切り傷防止」「薬液等からの保護」「滑り止め」「防寒」といった複数の効果を発揮する。

(9)子供と一緒にジャンパーを着る

幼い子供を寒さから守るための方法も紹介されていた。

大人も子供もファスナーで閉めるタイプのジャンパーを持っていれば、2着を繋ぎ合わせることで、(ファスナーの規格によっては繋げない場合もある)。

1.ジャンパー同士のファスナーをつまみ、つなぎ合わせる

2.つなぎ合わせた状態で子供を子供用ジャンパーの中に入れ、抱っこする

抱っこされた子供はジャンパーを重ね着する状態となるとのことだ。

災害対策課では防寒対策以外にも、被災時に役立つ情報をXで発信している。アカウントのIDは「@MPD_bousai」。