リビング・ダイニング「ぱなし」は禁物...きれいに片づく整理収納術

2025年5月19日(月)11時0分 大手小町(読売新聞)

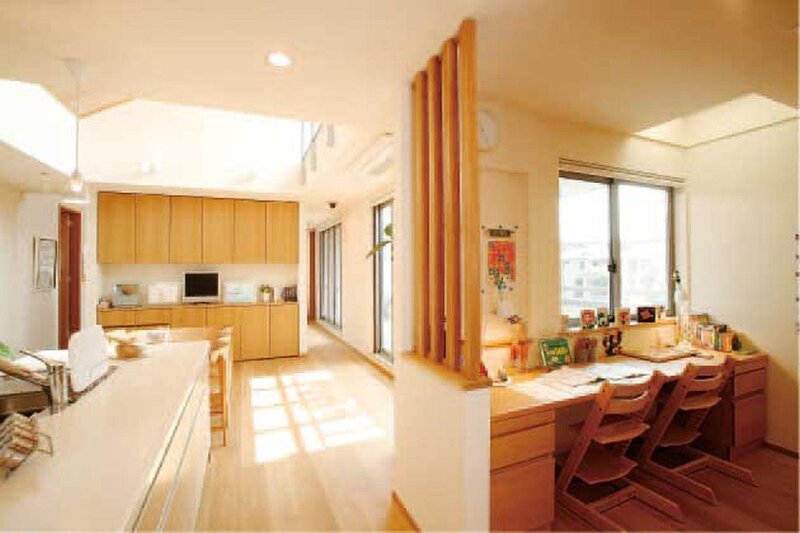

家族が長い時間をくつろいで過ごすリビング・ダイニングは、家の中でもとりわけ大切な場所。最近は、パパママのリモートワークや、子どもの勉強などもリビング・ダイニングで済ませる家庭が増えています。ただ、過ごす時間が長くなればなるほど、次第に室内のモノが増え、散らかってしまいがちです。旭化成ホームズ(本社・東京)LONGLIFE総合研究所の主席研究員・伊藤香織さんに、散らかりやすいリビング・ダイニングの整理収納のノウハウを聞きました。

「くらしの満足を長続きさせるためには、モノといかに付き合うか、また適材適所の収納が大事です」。約20年間にわたって整理収納の研究を続けている伊藤さんはそう話します。伊藤さんによると、リビング・ダイニングが散らかる原因は、三つの「ぱなし」にあります。三つの「ぱなし」とは、「出しっぱなし」「置きっぱなし」「掛けっぱなし」のこと。

「出しっぱなし」とは、テーブルや棚の上、キッチンカウンター、出窓の手前のスペース、ソファなど、室内の至る所にモノが雑然と置かれている状態を指します。「置きっぱなし」は、ダイニングキッチンなどの床に食料品や空き瓶などが直接置かれた状態。「掛けっぱなし」とは、衣服やバッグなどが、手すりや椅子、コート掛けなどに雑多に掛けられた状態です。部屋をすっきり片づけたいなら、この三つの「ぱなし」を解消することが不可欠といいます。

具体的には、どのように片づけていけばいいのでしょうか。「まずは、室内のモノを1か所に集めることから始めます。いわゆる『棚卸し』です。1か所に集めると、『何を』『どのくらい』持っているのかがすぐ分かります。案外、無駄なモノが多いことに気づくのでは」。伊藤さんはそう説明します。

モノを1か所に集めたら、「使うモノ」と「使わないモノ」に選別します。選別の基準は、「使っている」か「使っていない」かの事実のみ。

選別が済んだら、「使わないモノ」を処分します。「ただ、あまり使っていないけれど愛着のあるモノなどは無理に処分する必要はありません。大切なのは、『何のために取っておくのか』です。『使うから』『愛着があるから』といったように自分の中で理由付けをはっきりさせましょう」

「使うモノ」や「愛着のあるモノ」は、収納ボックスなどに入れて片づけていきます。整理収納の基本ルールは、「モノを使う場所に、そのモノを収納する」。たとえば、リビングで使う雑誌やDVDなどはリビングに、ダイニングで使う文房具や医薬品、爪切り、ハンドクリームなどはダイニングに、それぞれコンパクトなボックスなどに入れて収納します。「家族が個人で使っているモノは、たとえば『パパ用』『ママ用』『おにいちゃん用』といったように専用のボックスを用意して、『自分のモノはこのボックスにしまう』という習慣を付けさせるといいでしょう」

子どもがダイニングで勉強する習慣があるのなら、リビング・ダイニングの一角に子ども専用の勉強コーナーを設けるのがお勧めだといいます。「勉強コーナーにお子さんが使う文房具などを集約し、ランドセルもコーナーに専用ラックを置いて収納するようにします。お子さんがそこで勉強するようにすれば、ダイニングテーブルがお子さんのモノで散らかるといったこともなくせるでしょう」

衣服やバッグなどは、各自の部屋のクローゼットやタンスなど、収納の“定位置”を決めて収納します。コート掛けなどに何枚も重ねて掛けると、下に掛けてあるモノが見えなくなって、必要な時に取り出しにくくなるので避けること。

キッチンに収納するモノは、「使うモノ」を出来るだけ絞って最小限にしたいものです。食料品・飲料品は食器棚の引き出しや冷蔵庫などに入れるように。箱買いした缶ビールなども床に置きっぱなしにせず、シンク下などに収納するようにします。「大きくて重たいモノは床に直接置いておきがちですが、通行の妨げになるだけでなく、つまずいて転倒するなど家庭内事故の原因になりかねません。床の上には極力モノを置かないようにすることが大切です」

モノを収めたボックスなどは、収納棚にしまいます。重要なのは、収納棚にしまう際の配置です。横長型の収納棚であれば、室内の通行ゾーンに近い側から、使用頻度がより高いモノが入っている収納ボックスをしまい、使用頻度の低いモノの入った収納ボックスは通行ゾーンから離れた所にしまいます。

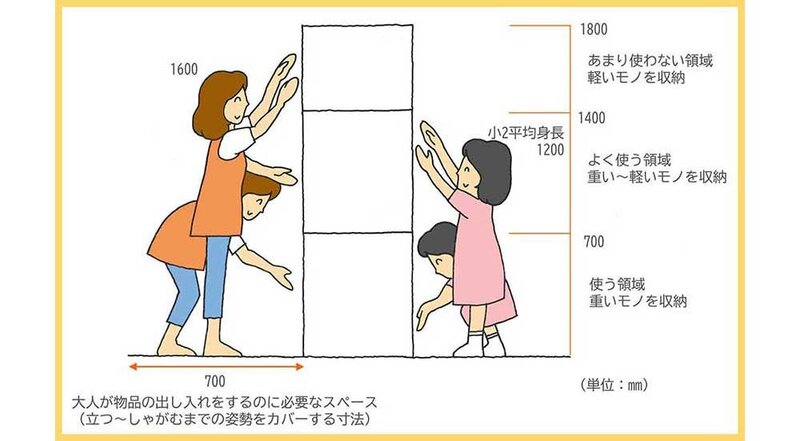

縦長型の収納棚なら、家族の身長も踏まえて、3段階の定位置を決めること。上の領域には、あまり使わないモノや軽いモノ、子どもに触らせたくないモノなどを、真ん中の領域には、家族がよく使うモノを、下の領域には、重いモノや子ども用のモノなどを収めるようにします。「使用頻度の高いモノほど手に取りやすく、使い終えたら元に戻しやすい所を収納の定位置にする。それが、すっきり片付いたお部屋にするためのセオリーです」

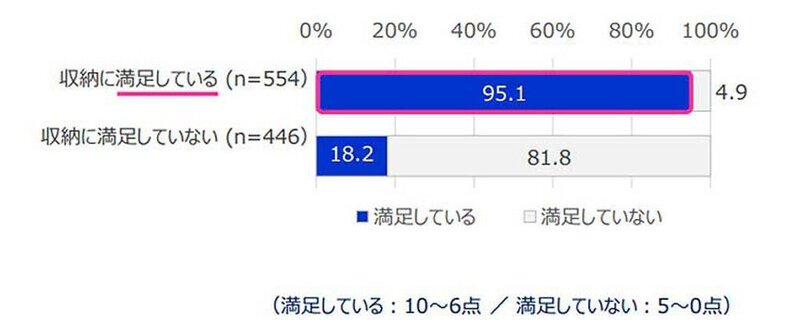

同研究所は昨年12月、全国の男女約1000人を対象に、「収納の満足度」をテーマにアンケート調査を実施。「収納に満足しているか」との質問に対して「満足している」と回答した人のうち、95%が「暮らしに満足している」としていました。一方、「収納に満足していない」と答えた人で、暮らしに満足している人は18%にとどまりました。

伊藤さんは「日々の暮らしを充実させるためには、快適な整理収納が欠かせません。今は、小学校の家庭科でも『片づけ』の授業がある時代です。授業で学んだお子さんに負けないよう、パパママもぜひ取り組んでみてください」と話しています。

(読売新聞メディア局 田中昌義)