「学び合う組織に関する定量調査」を発表 学ばない日本人の学習から遠ざかる要因となる7つの「ラーニング・バイアス」を特定

2024年2月7日(水)11時46分 PR TIMES

「ラーニング・バイアス」は学習意欲・学習時間・学習期間にマイナスの影響

株式会社パーソル総合研究所(本社:東京都港区、代表取締役社長:萱野博行)は、「学び合う組織に関する定量調査」(調査対象は全国の男女・正規雇用就業者(20-60歳)N=6,000)の結果を発表いたします。本調査では、正規雇用就業者の組織全体における学びの実態を定量的に明らかにするとともに、組織的な学びを促進するための示唆を得ることを目的に実施しました。

急速な環境変化によるスキルアップデートの必要性や高齢化によるキャリアの長期化などを背景に、人的資本経営やリスキリングの必要性が注目され、企業の人材開発や育成への関心が高まっています。一方で、当社が実施したグローバル調査※では、「社外学習を何も行っていない人」の割合は、世界の中でも日本人が突出して高く、自発的に学ぶ習慣の欠落は深刻です。国や企業が学びの機会だけをつくっても、学ぶ側の就業者が一部にとどまっているのが現状であり、持続的に学び合う組織づくりの重要性が改めて問われています。

※パーソル総合研究所「グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)」

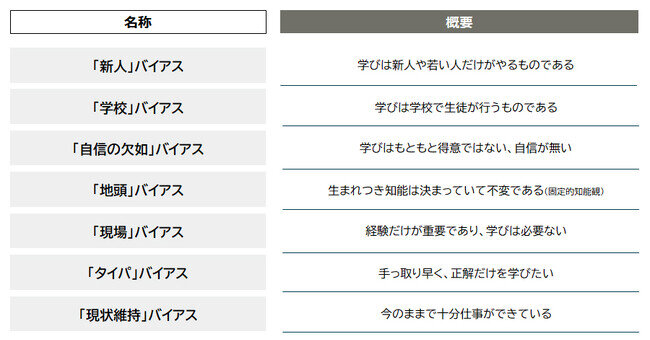

就業者が学習から遠ざかる要因となる7つの「ラーニング・バイアス(学びについての偏った認識・意識)」

[画像1: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-97969da5c45da1aeff88-0.jpg ]

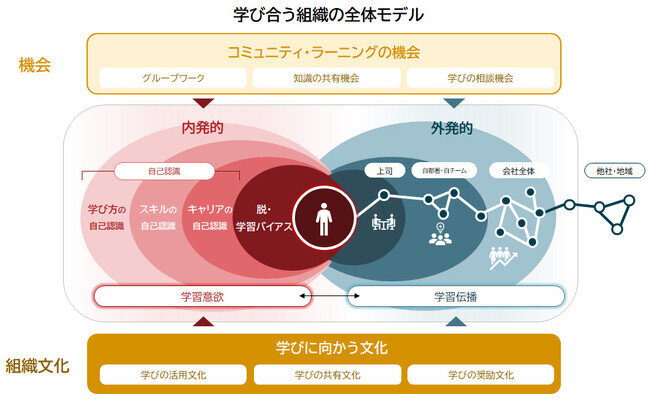

日本の企業における「学び合わない組織」の創られ方

[画像2: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-024e4ba726d9f69a03f5-1.jpg ]

■主なトピックス ※トピックスの詳細については「主なトピックス(詳細)」をご確認ください

就業者の学びの実態

1. 就業者全体の56.1%が業務外の学習時間無し。

2. 学習方法として聴取しても、「どれも行っていない」が54.9%で過半数を超える。最も多い学習方法は「WEBページを読む」で16.6%、次に「書籍・専門書を読む」で16.5%。過去3年の研修受講経験も72.7%が「ひとつもない」。内容別には、「個別の業務に関するスキルアップ研修」が10.6%。

3. 年代別に見ると、男性は40代以降、女性は30代以降、学習意欲も学習時間も大きく減少している。

4. 「研修無しかつ学習無し」という層が、全体で48.5%。特に女性・小規模な企業でやや多い。

5. 学習者(週1時間以上学習)は無学習者と比べて、はたらく幸せ実感が20.3%高く、ワーク・エンゲイジメントも17.3%高い。また、多視座性、時間軸の広さといった思考の広さを示す指標も高い傾向が見られた。

ラーニング・バイアスの実態

6. 7つの「ラーニング・バイアス」それぞれが、学習意欲・学習時間・学習期間のいずれか、ないし全てへマイナスの影響が見られた。

7. 性年代別には、男女とも50‐60代で「新人」バイアスが強い。男女とも20‐30代は「地頭」バイアスが高い。女性の40‐60代は「タイパ」バイアスと「現状維持」バイアスが強い。

学んでいることや学習内容を他者と共有しない“秘匿化”

8. 56.2%の学習者が、自身の学びについて状況や内容を同僚に共有しない。上司やその他社内関係者についても約6割が共有しない。学習している管理職も、47.8%が同僚に「言わない」。

9. 学習行動の過半数が職場で秘匿化されることで、可視化される(職場で共有される)学びは、全体で2割以下になる。

10. 学習秘匿を促進してしまう要因として、「学びは一人で行うもの」という独学バイアスや、共有しても周囲が関心を示さなそうだという「無関心予期」、転職や異動を考えている/出し抜こうと考えていると思われるという「裏切り者予期」などの要因が影響している。

学び合う組織を創るためのポイント

11. 自身のキャリアやキャリアパスなどについて認識する「キャリアの自己認識」、興味・関心やスキルなどを自己理解・評価する「スキルの自己認識」、学習スタイルなどについて認識する「学び方の自己認識」はすべて学習意欲に対してプラスの関連がある。スキルの自己認識と学び方の自己認識は、学習時間とのプラスの関連も見られた。

12. 自己認識に対しては、仕事上の経験の中でも学びの相談経験が最も強くプラスの影響。また、他者との協働的な学び経験であるコミュニティ・ラーニングの経験が広くプラスの影響が見られた。

13. 組織文化と学習意欲・学習共有との関連を見ると、学びの「活用文化」「共有文化」「奨励文化」が高い組織は学習意欲が高く、学習共有が進んでいる(秘匿度が低い)。

14. 上司自身の学び行動が、部下の学習意欲・学習時間・学習共有にプラスの関連が見られた。

■主なトピックス(詳細)

就業者の学びの実態

1. 業務外の学習時間は、56.1%が無し。学習し続けている期間は、13.1%の1〜3年未満をピークとしておおよそ正規分布している。

[画像3: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-dac7a3c0a0375d112a14-2.jpg ]

2. 学習方法は「どれも行っていない」がやはり過半数を超えるが、2位が「WEBページを読む」で16.6%、3位が「書籍・専門書を読む」で16.5%。過去3年の研修受講経験も72.7%が「ひとつもない」。内容別には、「個別の業務に関するスキルアップ研修」が10.6%。

[画像4: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-888be6fb20573b47040d-3.jpg ]

3. 年代別に見ると、男性は40代以降、女性は30代以降、学習意欲も学習時間も大きく減少している。

[画像5: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-aa13abe58b26e32882bf-4.jpg ]

4. 「研修無し(過去3年間)かつ学習無し」という層が、全体で48.5%。特に女性・小規模な企業でやや多い。

[画像6: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-35e01143c37b6a0e2f1c-5.jpg ]

5. 学習者は無学習者と比べ、はたらくことを通じて幸せを感じている実感が20.3%高く、ワーク・エンゲイジメントも17.3%高い。また、多視座性・時間軸の長さといった思考の広さ・柔軟性を示す指標も高い傾向。(数値は無学習者を100%としたときの学習者の%)

[画像7: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-c03aecb30826d4ddb161-6.jpg ]

ラーニング・バイアスの実態

6. 学びから遠ざかる要因となる、学びについての偏った意識を、ラーニング・バイアスとして7つ特定。「新人」「学校」「自信欠如」「地頭」バイアスなどが、学習意欲を下げる。「現状維持」「タイパ」「現場」バイアスなどは、学習時間を短くしている傾向が確認された。

[画像8: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-a64f19ab6953b7decd28-7.jpg ]

7. バイアスの高低を、平均値を基準としたヒートマップとして図示すると、性年代別には、男女とも50‐60代で「新人」バイアスが強い。男女とも20‐30代は「地頭」バイアスが高い。女性の40‐60代は「タイパ」バイアスと「現状維持」バイアスが強い。

[画像9: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-48b438f839886b4df7ab-8.jpg ]

学んでいることや学習内容を他者と共有しない“秘匿化”

8. 学習者が自身の学びについて、状況や内容を共有するかどうかを聴取した。全体は56.2%が同僚に向けて「言わない」。「言う」は12.0%にとどまった。(管理職も47.8%が同僚に向けて「言わない」と回答)

[画像10: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-f1813e3cdcacb861d1f6-9.jpg ]

9. 職場において可視化されている(同僚に共有されている)学びは、全体で19.7%。

[画像11: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-237f48b54ff50756391e-10.jpg ]

10. 学習秘匿を促進してしまう要因として、「学びは一人で行うもの」という独学バイアスや、周囲が関心を示さなそうだという無関心予期が影響していた。

[画像12: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-d3f06ed02adc39d924a7-11.jpg ]

学び合う組織を創るためのポイント

学びに関する自己認識(セルフアウェアネス)を「学び方」「キャリア」「スキル」の3つの次元に分け、それぞれ内部(自己)の視点と、外部からの視点で測定した。

[画像13: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-d85efa569ea3f3deafa5-12.jpg ]

11. キャリアの自己認識、スキルの自己認識、学び方の自己認識はすべて学習意欲に対してプラスの関連がある。スキルの自己認識と学び方の自己認識は、学習時間とのプラスの関連も見られた。

[画像14: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-1660c8c2abed36bc1cbe-13.jpg ]

12. 自己認識に対しては、仕事上の経験の中でも学びの相談経験が最も強くプラスの影響。他者との協働的な学び経験であるコミュニティ・ラーニングの経験が広くプラスの影響が見られた。

[画像15: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-263f18c3a51f681b9ca4-14.jpg ]

13. 組織文化と学習意欲・学習共有との関連を見た。学びの「活用文化」「共有文化」「奨励文化」が高い組織は学習意欲が高く、学習共有が進んでいる(秘匿度が低い)。

[画像16: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-597a8aee1f13c02868a5-15.jpg ]

14. メンバーの学びと上司マネジメントの関連を見た。上司自身の学び行動が、部下の学習意欲・学習時間・学習共有にプラスの関連が見られた。

[画像17: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-922c4b2195f09988c52d-16.jpg ]

■調査結果からの提言

[画像18: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-57fbd9180b1b90b90a5f-17.png ]

昨今、「人的資本経営」や「リスキリング」の流行により、人材開発・育成への関心が高まっている。人材開発費が長期抑制されてきた日本では数十年ぶりのトレンドである。一方で、手上げ式研修やe-Learningをいくら用意しても、学ぶ従業員がごく一部しかいないという課題の重みは増し、持続的に学び合う組織づくりの重要性が改めて問われている。

本調査の独自の発見は、就業者には「学びは新人のもの」「現場での経験だけが重要」といった学びを遠ざける7つのバイアスがあることに加え、自分の学びを共有せずに「秘匿」する習慣も広く存在するということだ。多くの企業で学びを共有する風土が無く、”学ばない組織”が維持されている。個人の学習意欲を向上させるだけでなく、組織内で「学習伝播」する施策が必要である。

日本企業の多くは、以下のようなプロセスで、「学び合わない組織」が定着している

[画像19: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-024e4ba726d9f69a03f5-1.jpg ]

有効と考えられるのは、 1.バイアスの存在を含めた個人の学びに関する自己認識(セルフ・アウェアネス)を高めるためのワークやカウンセリング機会を取り入れること、2.個人単位の学習ではないコミュニティ・ラーニング機会の拡充、3.組織全体の学び合う組織の現状を測定し、総合的に改善を図ることなどが挙げられる。パーソル総合研究所では既に様々な学びについての調査を実施してきた。本調査と合わせて参照いただければ幸いである。

[画像20: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-db6630e2e830f7a691e3-18.jpg ]

●本調査を引用いただく際は、出所として「パーソル総合研究所」と記載してください。

●調査結果の詳細については、下記URLをご覧ください。

URL: https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/learning-culture.html

●構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合があります。

■調査概要

[画像21: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-bdab6fcd0df3f1c782b6-19.png ]

■【株式会社パーソル総合研究所】<https://rc.persol-group.co.jp/>について

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、タレントマネジメントシステム提供、人材開発・教育支援などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

■【PERSOL(パーソル)】<https://www.persol-group.co.jp/>について

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。

株式会社パーソル総合研究所(本社:東京都港区、代表取締役社長:萱野博行)は、「学び合う組織に関する定量調査」(調査対象は全国の男女・正規雇用就業者(20-60歳)N=6,000)の結果を発表いたします。本調査では、正規雇用就業者の組織全体における学びの実態を定量的に明らかにするとともに、組織的な学びを促進するための示唆を得ることを目的に実施しました。

急速な環境変化によるスキルアップデートの必要性や高齢化によるキャリアの長期化などを背景に、人的資本経営やリスキリングの必要性が注目され、企業の人材開発や育成への関心が高まっています。一方で、当社が実施したグローバル調査※では、「社外学習を何も行っていない人」の割合は、世界の中でも日本人が突出して高く、自発的に学ぶ習慣の欠落は深刻です。国や企業が学びの機会だけをつくっても、学ぶ側の就業者が一部にとどまっているのが現状であり、持続的に学び合う組織づくりの重要性が改めて問われています。

※パーソル総合研究所「グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)」

就業者が学習から遠ざかる要因となる7つの「ラーニング・バイアス(学びについての偏った認識・意識)」

[画像1: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-97969da5c45da1aeff88-0.jpg ]

日本の企業における「学び合わない組織」の創られ方

[画像2: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-024e4ba726d9f69a03f5-1.jpg ]

■主なトピックス ※トピックスの詳細については「主なトピックス(詳細)」をご確認ください

就業者の学びの実態

1. 就業者全体の56.1%が業務外の学習時間無し。

2. 学習方法として聴取しても、「どれも行っていない」が54.9%で過半数を超える。最も多い学習方法は「WEBページを読む」で16.6%、次に「書籍・専門書を読む」で16.5%。過去3年の研修受講経験も72.7%が「ひとつもない」。内容別には、「個別の業務に関するスキルアップ研修」が10.6%。

3. 年代別に見ると、男性は40代以降、女性は30代以降、学習意欲も学習時間も大きく減少している。

4. 「研修無しかつ学習無し」という層が、全体で48.5%。特に女性・小規模な企業でやや多い。

5. 学習者(週1時間以上学習)は無学習者と比べて、はたらく幸せ実感が20.3%高く、ワーク・エンゲイジメントも17.3%高い。また、多視座性、時間軸の広さといった思考の広さを示す指標も高い傾向が見られた。

ラーニング・バイアスの実態

6. 7つの「ラーニング・バイアス」それぞれが、学習意欲・学習時間・学習期間のいずれか、ないし全てへマイナスの影響が見られた。

7. 性年代別には、男女とも50‐60代で「新人」バイアスが強い。男女とも20‐30代は「地頭」バイアスが高い。女性の40‐60代は「タイパ」バイアスと「現状維持」バイアスが強い。

学んでいることや学習内容を他者と共有しない“秘匿化”

8. 56.2%の学習者が、自身の学びについて状況や内容を同僚に共有しない。上司やその他社内関係者についても約6割が共有しない。学習している管理職も、47.8%が同僚に「言わない」。

9. 学習行動の過半数が職場で秘匿化されることで、可視化される(職場で共有される)学びは、全体で2割以下になる。

10. 学習秘匿を促進してしまう要因として、「学びは一人で行うもの」という独学バイアスや、共有しても周囲が関心を示さなそうだという「無関心予期」、転職や異動を考えている/出し抜こうと考えていると思われるという「裏切り者予期」などの要因が影響している。

学び合う組織を創るためのポイント

11. 自身のキャリアやキャリアパスなどについて認識する「キャリアの自己認識」、興味・関心やスキルなどを自己理解・評価する「スキルの自己認識」、学習スタイルなどについて認識する「学び方の自己認識」はすべて学習意欲に対してプラスの関連がある。スキルの自己認識と学び方の自己認識は、学習時間とのプラスの関連も見られた。

12. 自己認識に対しては、仕事上の経験の中でも学びの相談経験が最も強くプラスの影響。また、他者との協働的な学び経験であるコミュニティ・ラーニングの経験が広くプラスの影響が見られた。

13. 組織文化と学習意欲・学習共有との関連を見ると、学びの「活用文化」「共有文化」「奨励文化」が高い組織は学習意欲が高く、学習共有が進んでいる(秘匿度が低い)。

14. 上司自身の学び行動が、部下の学習意欲・学習時間・学習共有にプラスの関連が見られた。

■主なトピックス(詳細)

就業者の学びの実態

1. 業務外の学習時間は、56.1%が無し。学習し続けている期間は、13.1%の1〜3年未満をピークとしておおよそ正規分布している。

[画像3: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-dac7a3c0a0375d112a14-2.jpg ]

2. 学習方法は「どれも行っていない」がやはり過半数を超えるが、2位が「WEBページを読む」で16.6%、3位が「書籍・専門書を読む」で16.5%。過去3年の研修受講経験も72.7%が「ひとつもない」。内容別には、「個別の業務に関するスキルアップ研修」が10.6%。

[画像4: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-888be6fb20573b47040d-3.jpg ]

3. 年代別に見ると、男性は40代以降、女性は30代以降、学習意欲も学習時間も大きく減少している。

[画像5: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-aa13abe58b26e32882bf-4.jpg ]

4. 「研修無し(過去3年間)かつ学習無し」という層が、全体で48.5%。特に女性・小規模な企業でやや多い。

[画像6: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-35e01143c37b6a0e2f1c-5.jpg ]

5. 学習者は無学習者と比べ、はたらくことを通じて幸せを感じている実感が20.3%高く、ワーク・エンゲイジメントも17.3%高い。また、多視座性・時間軸の長さといった思考の広さ・柔軟性を示す指標も高い傾向。(数値は無学習者を100%としたときの学習者の%)

[画像7: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-c03aecb30826d4ddb161-6.jpg ]

ラーニング・バイアスの実態

6. 学びから遠ざかる要因となる、学びについての偏った意識を、ラーニング・バイアスとして7つ特定。「新人」「学校」「自信欠如」「地頭」バイアスなどが、学習意欲を下げる。「現状維持」「タイパ」「現場」バイアスなどは、学習時間を短くしている傾向が確認された。

[画像8: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-a64f19ab6953b7decd28-7.jpg ]

7. バイアスの高低を、平均値を基準としたヒートマップとして図示すると、性年代別には、男女とも50‐60代で「新人」バイアスが強い。男女とも20‐30代は「地頭」バイアスが高い。女性の40‐60代は「タイパ」バイアスと「現状維持」バイアスが強い。

[画像9: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-48b438f839886b4df7ab-8.jpg ]

学んでいることや学習内容を他者と共有しない“秘匿化”

8. 学習者が自身の学びについて、状況や内容を共有するかどうかを聴取した。全体は56.2%が同僚に向けて「言わない」。「言う」は12.0%にとどまった。(管理職も47.8%が同僚に向けて「言わない」と回答)

[画像10: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-f1813e3cdcacb861d1f6-9.jpg ]

9. 職場において可視化されている(同僚に共有されている)学びは、全体で19.7%。

[画像11: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-237f48b54ff50756391e-10.jpg ]

10. 学習秘匿を促進してしまう要因として、「学びは一人で行うもの」という独学バイアスや、周囲が関心を示さなそうだという無関心予期が影響していた。

[画像12: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-d3f06ed02adc39d924a7-11.jpg ]

学び合う組織を創るためのポイント

学びに関する自己認識(セルフアウェアネス)を「学び方」「キャリア」「スキル」の3つの次元に分け、それぞれ内部(自己)の視点と、外部からの視点で測定した。

[画像13: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-d85efa569ea3f3deafa5-12.jpg ]

11. キャリアの自己認識、スキルの自己認識、学び方の自己認識はすべて学習意欲に対してプラスの関連がある。スキルの自己認識と学び方の自己認識は、学習時間とのプラスの関連も見られた。

[画像14: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-1660c8c2abed36bc1cbe-13.jpg ]

12. 自己認識に対しては、仕事上の経験の中でも学びの相談経験が最も強くプラスの影響。他者との協働的な学び経験であるコミュニティ・ラーニングの経験が広くプラスの影響が見られた。

[画像15: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-263f18c3a51f681b9ca4-14.jpg ]

13. 組織文化と学習意欲・学習共有との関連を見た。学びの「活用文化」「共有文化」「奨励文化」が高い組織は学習意欲が高く、学習共有が進んでいる(秘匿度が低い)。

[画像16: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-597a8aee1f13c02868a5-15.jpg ]

14. メンバーの学びと上司マネジメントの関連を見た。上司自身の学び行動が、部下の学習意欲・学習時間・学習共有にプラスの関連が見られた。

[画像17: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-922c4b2195f09988c52d-16.jpg ]

■調査結果からの提言

[画像18: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-57fbd9180b1b90b90a5f-17.png ]

昨今、「人的資本経営」や「リスキリング」の流行により、人材開発・育成への関心が高まっている。人材開発費が長期抑制されてきた日本では数十年ぶりのトレンドである。一方で、手上げ式研修やe-Learningをいくら用意しても、学ぶ従業員がごく一部しかいないという課題の重みは増し、持続的に学び合う組織づくりの重要性が改めて問われている。

本調査の独自の発見は、就業者には「学びは新人のもの」「現場での経験だけが重要」といった学びを遠ざける7つのバイアスがあることに加え、自分の学びを共有せずに「秘匿」する習慣も広く存在するということだ。多くの企業で学びを共有する風土が無く、”学ばない組織”が維持されている。個人の学習意欲を向上させるだけでなく、組織内で「学習伝播」する施策が必要である。

日本企業の多くは、以下のようなプロセスで、「学び合わない組織」が定着している

[画像19: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-024e4ba726d9f69a03f5-1.jpg ]

有効と考えられるのは、 1.バイアスの存在を含めた個人の学びに関する自己認識(セルフ・アウェアネス)を高めるためのワークやカウンセリング機会を取り入れること、2.個人単位の学習ではないコミュニティ・ラーニング機会の拡充、3.組織全体の学び合う組織の現状を測定し、総合的に改善を図ることなどが挙げられる。パーソル総合研究所では既に様々な学びについての調査を実施してきた。本調査と合わせて参照いただければ幸いである。

[画像20: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-db6630e2e830f7a691e3-18.jpg ]

●本調査を引用いただく際は、出所として「パーソル総合研究所」と記載してください。

●調査結果の詳細については、下記URLをご覧ください。

URL: https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/learning-culture.html

●構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合があります。

■調査概要

[画像21: https://prtimes.jp/i/111116/27/resize/d111116-27-bdab6fcd0df3f1c782b6-19.png ]

■【株式会社パーソル総合研究所】<https://rc.persol-group.co.jp/>について

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、タレントマネジメントシステム提供、人材開発・教育支援などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

■【PERSOL(パーソル)】<https://www.persol-group.co.jp/>について

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。