心配を口にすると「非県民」と言われた…中学を卒業したばかりの15歳少女が福島で感じた原発事故直後の圧力

2025年3月31日(月)16時15分 プレジデント社

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/hanapon1002

■「原子力ムラ」に都合よく使われた福島県伊達市民

福島第一原発事故後、国の除染基準を無視して、市内の8割の地域を「必要がない」という理由で除染を行わなかった、この国で唯一の自治体がある。それが私の故郷である、福島県伊達市だ。

福島市と飯館村に隣接し、中通りの北端に位置する、この伊達市こそ、原発推進派に都合よく使われ、重宝された町だった。拙著『心の除染 原発推進派の実験都市・福島県伊達市』(集英社文庫)は、子どもを守りたいという親の痛切な思いが残酷に打ち砕かれ、一方、水面下で住民の心をないがしろにした陰謀が進行していたことをつぶさに追った記録である。

昨年、北海道に住む女性から、この本を読んだとメッセージが届いた。福島第一原発事故を15歳で、伊達市において経験した、今年30歳になる「わかなさん」からだった。わかなさんは2021年、『わかな十五歳 中学生の瞳に映った3・11』(ミツイパブリッシング)という本で、15歳の少女が経験した原発事故による苦しみを切々と綴っていた。15歳から見た、福島第一原発事故とは何だったのか。それは、子どもを守りたいという親たちの声に耳を傾けてきた私には、抜け落ちていた視点だった。わかなさんの声を直接聞きたいと、強く思った。

写真=iStock.com/hanapon1002

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/hanapon1002

2011年3月11日、福島県内ではこの日、中学校の卒業式が行われた。わかなさんも伊達市内の中学校で、卒業生として巣立ちのときを迎えた一人だった。

「卒業式を終え、自宅でくつろいでいたとき、ぐらっと激震がやってきました。もう、死ぬかと思うほど」

原発事故を知ったのは、ライフラインが途絶えた家での唯一の情報源、手回しラジオからだった。

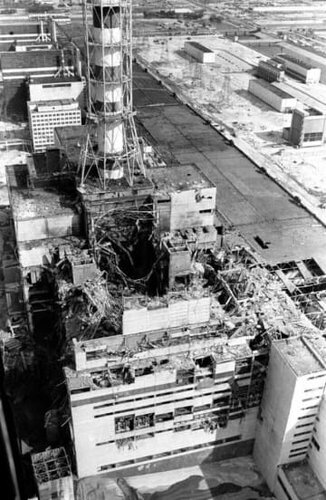

「他に新聞の号外でも見た記憶があります。建屋が吹き飛んだ写真が、大きく載っていて。母が事故のニュースを聞いたとき、『このままだと、チェルノブイリみたいになる』って言っていました。私はその言葉の意味がわからなくて、『ちぇるのぶいり』って、頭の中でひらがなで出てきました。『昔、ソ連で大きな原発事故があって、子どもたちがすごく被害を受けて大変だったんだ』って、母が教えてくれました」

■高校の合格発表はなぜ屋外で行われたのか

日を追うごとに原発の状況が悪化する中、母は「すぐに避難しないと」と言って、「国が大丈夫と言っている」という考えの父を説得して、母の実家がある山形県へと避難した。3月15日、母と小学5年生の弟と、わかなさんは伊達市を離れた。

写真=時事通信フォト

2011年6月16日、自宅テレビで政府の新たな避難指定制度の発表を見守る福島県伊達市の住民(※本文の家族とは直接関係ありません) - 写真=時事通信フォト

3月16日は、高校の合格発表の日だった。この日、15歳の子どもたちは、屋外の掲示板の前に並ぶことを余儀なくされた。

「私はてっきり延期するか、屋内でやると思っていました。外に出た友人たちは何も知らずに、この日、被曝したのです。私はのちに、このことを負い目に感じるようになりました。私は山形にいて、被曝を免れた。友達は被曝したのに、私は逃げたんだって」

母の実家での滞在は、入学式や始業式が始まる直前まで、1カ月ほど続いた。

「もう、何が本当かわからないっていう気持ちでした。テレビでは『直ちに影響はございません』って言っているけど、ほんとかなって。大人がみんな右往左往して、両親も何が正しいかわからなくて余裕なんかないし、心が定まっていなかった。母の実家はテレビを信じる人たちだったので、祖母は『早く、伊達に帰れ』って。避難を続けたい母と言い合いになって、それを私と弟は側から見ていて、とても苦しかった」

合格した高校から与えられた課題をやりつつ、漠然と伊達に戻るつもりではいた。

「果たしてこれから、どうなるんだろう。先のことなんか、まるで見えていませんでした」

■避難か否か、決定を娘に委ねた両親

当時、県内では「原発離婚」という言葉をよく耳にした。わかなさんの両親も、一触即発状態だった。避難をするか、このまま伊達に残るのか、家族会議が続いた。最後の話し合いの日、一通り話をした両親は、わかなさんに向かってこう言った。

「あなたはどうしたいの?」

一見、子どもの意思を尊重しているようにも思える問いかけだが、家族にとっても極めて重要な決断を子どもに強いる、残酷な問いだった。

「高校3年間とこれからの人生を天秤にかけたら、どちらが大切かは明白でしょ」

この言葉で一家全員、山形に避難することに決めたのだ。翌日から、引っ越しの準備が始まった。

「親からのあの問いは、『生きるの? 死ぬの?』と言われたようなものでした。だから、私は『明白でしょ』と言ったのです」

■「怖い」「不安」に蓋をする学校生活

わかなさんは、県立の進学高に進んだ。避難を前提に、福島市内での高校生活が始まったわけだが、担任に山形県の高校への編入手続きを願い出たところ、黙って、1冊の新書を渡された。原発ムラの御用学者のものだ。

「これを読め。安全安心と書いてある」

福島市内にも高線量の放射線が降り注いだというのに、どこが「安全安心」なのか。本を突き返したわかなさんは、他の教員からの冷たい視線を同時に感じた。

「私は何も悪いことをしていないのに、自分が何か、悪いことをしているような空気ができてしまっていました」

部活の顧問に自主避難することを伝えると、「行くな」と言われた。

「おまえが行くと、風評被害が広まる」

原発事故の直後から、メディアを通じてさかんに繰り返された言葉だ。教員でありながら科学的根拠のない「風評被害」という言葉を使い、15歳の少女を責める。

ただ一人、泣いて謝った女性教師がいた。教壇に立った教師は突然、泣き出し、生徒に向かってこう振り絞った。

「合格発表の日、私は校長先生に、『合格発表をしないでください』と言いました。でも、校長先生は『やる』って。『やらないと、俺の首が飛ぶ』と。あの日、みんなを被曝させちゃった。ごめんね」

わかなさんは俯いて、涙がこぼれないように堪えていた。何で、こんなことになってしまったんだろう……。それだけを思って。

「今日は昨日より(線量が)0.1(マイクロシーベルト)下だから、外で体育できるね」と、平気で教員が呼びかける。生徒はその声に、従うしかない。でも、本当は不安だった。わかなさんだけが心配していたのではなく、他のクラスの生徒たちも同じ気持ちだったようだ。

「『体育は外でやるぞ』と言われて、着替えて玄関先に出るのですが、みんな、なかなか外に出て行こうとしなくて。いよいよ行かないとまずいとなって、意を決して、外に出ていました」

■「親とか、大人の顔色を見ていた」

4月19日、文科省が発表した「校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」によれば、毎時3.8マイクロシーベルト以下なら、校庭など屋外での活動が可能とされた。後に設定された国の除染ガイドラインで、除染が必要とされる基準が毎時0.23マイクロシーベルト以上であることを鑑みれば、ありえないほど高い数値だったことがわかる。

「当時は、何もわかりませんでした。まず、『マイクロシーベルトとは?』という次元の話ですから。3.8が高いのか、低いのかさえ、わからない。当時は、校庭で4以上あったと思います。今、考えると恐ろしいです」

私自身、事故から1カ月後に、事故後初めて福島駅に立ったときの違和感が忘れられない。故郷の空気に今まで感じたことのない金属臭と、喉に刺さるようなざらつきを確かに感じた。わかなさんがうなずく。

「あの空気の鉄っぽい味って、何なんでしょう? あれは、あそこにいた人でないとわからないと思う」

実際に違和感を感じながら、子ども達はどんな思いでいたのだろう。

「子ども達の基準からすると、『本当に、大丈夫なの?』みたいな雰囲気。でも、その不安を口に出すことはしないし、言語化してみるということもなかった」

わかなさんも、もちろん、不安を口にすることはなかった。どうして率直な思いを話せなかったのか。

「私の場合は、やっぱり親です。親とか、大人の顔色を見ていた。言ったらまずいだろうなって気がしていたから、不安だとか、言わなかった感じです。福島駅前でマスクもしないで、平気で人が歩いていて、みんな、もう何事もなかったかのようでした。学校でマスクをしていると、教員から外すよう注意されましたし、残酷でした」

■「非県民」に「放射脳」…地元で流行った言葉

県の放射線健康リスク管理アドバイザー、長崎大学の山下俊一氏は、事故直後から県内各地でこんな講演をしていた。

「(年間)100ミリ行かないから大丈夫。(毎時)10マイクロシーベルト以下なら、子どもの外出もOK。外で遊んでも問題ない」「ニコニコしていれば放射能は来ない」

自分たちを守ってくれる気はさらさらないんだと、衝撃を受けた。

黒川祥子『心の除染 原発推進派の実験都市・福島県伊達市』(集英社文庫)

わかなさんは咎められても、マスクは外さなかった。同じようにマスクをつけているクラスの友人が、そっと話しかけてきた。

「どうしてマスクしてるの?」「……花粉症もあるんだけど、気にしてるんだよね、放射能。親もしろって言うから……」

わかなさんがそう答えると、彼女も安心したような表情で言葉を返した。

「私もなんだよね」

ようやく、仲間を得た気持ちになったそのとき、彼女はポツリと言った。

「私たち、子ども、産めるのかね」

わかなさんも、同じことを感じていた。

「彼女のその言葉を聞いたとき、『どうして、こんなことになったんだー』と、呆然と立ち尽くしたことを覚えています」

わかなさんへのインタビューで初めて、「非県民」という言葉を知った。

「『本当はやばいんじゃないの?』『気をつけないといけないんじゃないの?』と思っているのに、言えない。怖いと言ったら、“非県民”と言われたり、放射能のことばかり心配しているヤツという意味で、“放射脳”と呼ばれたり……」

わかなさんは今、はっきり思う。

「まるで、戦時中のようでした。戦争反対と、言えなかった時代。言ったら、“非国民”と断罪された時代と、まるで一緒でした」

■「放射能を怖がると、福島県がなくなる」

伊達市では事故後ほどなく、市長が「農家のために、地産地消」を謳い、学校給食に地元野菜を導入した。拙著『心の除染』に登場する親達は、県外産の米と野菜を使った弁当を子どもに持たせ、給食の牛乳も飲ませなかった。周囲から浮くことを承知の上で、せめて放射性物質を子どもの体内に入れない配慮だけは欠かさなかった。

そういう人たちが「非県民」と後ろ指をさされるのが、原発事故後の福島だった。わかなさんは、こう捉えている。

「放射能を怖がると、福島県がなくなるみたいな意識だった。福島県を残すために、『放射能なんか、心配じゃないんだぞ』、『野菜も食べていいんだよ』って、通常に戻したいという」

わかな『わかな十五歳 中学生の瞳に映った3・11』(ミツイパブリッシング)

それは学校という、子どもを守るはずの現場でも貫かれた。生徒達は不安な思いから目を逸らし、教員に言われるがまま、「普通」の学校生活を強いられていった。

「高校で教員をしていた方に聞いたのですが、教育委員会から通達があったそうです。放射能被害について、不安を煽るようなことを言ってはならないと。ある意味、先生達もかわいそうだったなとは思います。だけど、そうやって、子どもを守らなかったし、守れなかった」

5月、わかなさん一家は山形県に自主避難した。教員からは、「自主避難するって、絶対に言うなよ」と口止めされていた。もともとわかなさん自身にも「放射能から逃げる」ことへの罪悪感があったので、「避難するために引っ越す」というつもりはなかった。教室でのクラスメイトへの別れの挨拶は、「父の仕事の都合で」と説明した。

そのときから、わかなさんは一度も伊達市に足を踏み入れてはいない。桜の花びらが舞い散る中での、故郷との残酷な訣別だった。

「『被害は大したことではない』、『危険を煽るな』という圧力で、子どもの不安な気持ちには全て蓋をさせられました。『大丈夫だ』という刷り込みが、非常に激しく行われた土地だったと思います」

(後編につづく)

----------

黒川 祥子(くろかわ・しょうこ)

ノンフィクション作家

福島県生まれ。ノンフィクション作家。東京女子大卒。2013年、『誕生日を知らない女の子 虐待——その後の子どもたち』(集英社)で、第11 回開高健ノンフィクション賞を受賞。このほか『8050問題 中高年ひきこもり、7つの家族の再生物語』(集英社)、『県立!再チャレンジ高校』(講談社現代新書)、『シングルマザー、その後』(集英社新書)などがある。

----------

(ノンフィクション作家 黒川 祥子)