【書かない窓口】市民の窓口体験を向上、全庁横断で挑む飛騨市のDX

2025年3月31日(月)18時0分 PR TIMES STORY

デジタル化が進む時代とはいえ、書面での申請手続きは今なお多く残っています。名前を書き、住所を書き、さらに別の申請書にも同じ情報を記入する……。申請する側にとっても、記入を求める側にとっても、大きな負担です。

では、最新のITシステムを導入すれば、そうした負担は減るのでしょうか。必ずしもそうとは限りません。安易なシステム導入は、むしろ負担を増やす結果につながる可能性もあります。

飛騨市では、2025年1月に「書かない窓口」をスタート。窓口の利用者は、証明書発行やおくやみ手続きの一部で、電子署名を除き記入ゼロで手続きを済ませられるようになりました。署名以外の項目については、職員からの質問に答えるだけでミスなく申請書を作成できます。

「書かない窓口」の実現にあたり、デジタル庁の「自治体窓口DXSaaS」を導入しました。しかし、システムありきの業務改革ではなく、申請手続きの全体像を踏まえ課題からアプローチする手法を実践しています。

利用者目線を知るための窓口体験調査や、全職員を対象とした業務効率化に関する意識調査を実施するとともに、窓口を担当する職員と密に連携。情報システム担当一人で抱え込まず、他部署の職員を巻き込み、全庁横断型のプロジェクトとして推進したのが特徴です。

今回は、プロジェクトを先導する総務部総務課情報システム係の桐山昭紀(きりやまあきのり、写真右)、市民福祉部市民保健課市民係の洞千帆乃(ほらちほの、写真左)にインタビュー。窓口業務改革の裏側を聞きました。

新たな風を取り込み、30名のプロジェクトチームへ

──どのような体制でプロジェクトを推進したのですか?

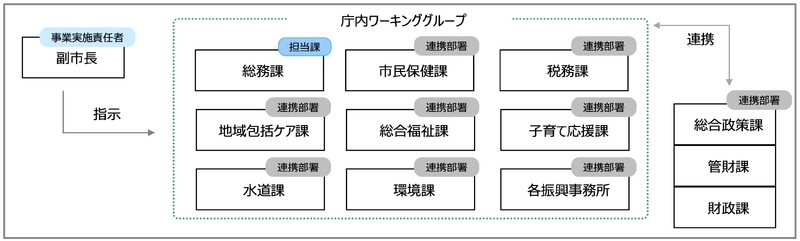

桐山:全庁横断型のプロジェクトチームを発足し、部署間で連携しながら進めました。そのなかで情報システム係の役割はシステムの調達に加え、プロジェクト全体のマネジメントや関係各所との調整です。

洞はチームの一員で、窓口の現場を知る市民係の職員として業務の実情や意見をチームに共有するとともに、係内で協力体制をつくる重要な役割を担っています。

プロジェクトチームは、役割ごとにいくつかの班に分かれています。例えば、申請書を紙からデジタルに移行するにあたっての条例改正を担当する班や、利用者である市民に向けてサービス内容をわかりやすく伝える広報班があります。

2023年度、チームの人数は18名でしたが、2024年度には体制が強化され30名となりました。

──各々が所属部署での通常業務とプロジェクトの業務を掛け持ちする形ですが、それほど人数が集まったのはなぜでしょう?

桐山:飛騨市には、ほかにも全庁横断型のプロジェクトがいくつかあり、横のつながりを生かしながら新たな価値創造や課題解決に取り組む風土があります。

それでも、プロジェクトを立ち上げた当初は、なかなか人が集まりませんでした。

そこで、入庁後1〜5年の職員を中心に声かけをした経緯があります。プロジェクトの大元のテーマである業務効率化においては、先入観なく現状を捉えるフラットな目線が大切です。また、外部のノウハウを持つ中途採用の職員を迎え入れることで、新たな視点を得る機会が広がるのではないかと考えました。

──そもそも、全庁横断で進めることの狙いは何ですか?

桐山:それぞれの知見を生かすことに加え、庁内全体が同じ方向を向いてプロジェクトに取り組む体制をつくるのが狙いです。仮に、情報システム係だけでシステム導入を前提に推進していたら、窓口に立つ市民係の理解を得られたでしょうか。

システム導入により業務の進め方が変わることは負担になります。窓口業務を効率化したいという思いはあっても、必ずしもシステムに頼らなくていいという考えや、現状維持を望む声もあるでしょう。

情報システム係と市民係が課題感と目的意識を共有し、足並みをそろえることがプロジェクト成功に欠かせません。

繁忙期調査と窓口時間短縮で協力体制を確立

──窓口が開いている日中の時間帯は、市民係はなかなか時間を取りづらいかと思います。

桐山:おっしゃる通り、市民係の働き方は窓口の受付時間に縛られます。窓口が閉まった後は締めの作業があり、さらにプロジェクトのための時間を確保するのがいかに大変か想像に難くありません。

そうしたなか、洞の存在がなければプロジェクトの成功はなかったでしょう。窓口業務の実情を知る人が「教える」労力を惜しまず協力してくれたからこそ、サービスリリースまでこぎつけることができました。

──情報システム係と市民係、連携のポイントは何ですか?

桐山:大きく2つあります。

◆ 窓口業務の繁忙期に合わせてスケジュールを調整

桐山:まず大切なのは、相手の立場に立って考えることです。相手の仕事内容や繁忙期を把握し、時間を確保しやすい時期を見極めたうえで、協力を依頼したりスケジュールを調整したりすることが重要です。

そのため、窓口業務を担当する職員を対象に、繁忙期に関するアンケート調査を実施したところ、確定申告が始まる2〜4月に加え、6月末、9・10月は業務が集中することがわかりました。

もちろん、この傾向が窓口部門全般に当てはまるわけではありませんが、調査結果を踏まえサービスリリースの適切な時期を7〜8月または11〜1月と判断し、2025年1月にリリースしました。また、リリース直前には、新しいシステムの操作に慣れるための研修期間も考慮する必要があります。

また、一度了承を得てスケジュールを立てたとしても、異動などにより状況が変わることがあります。そのため密に連携し、相手の状況の変化を把握することが重要です。

洞:市民係としては、情報システム係を「同じ職場の仲間」と改めて意識することが重要です。立場が異なれば見え方も違いますが、「利用者の負担を減らしたい」「業務効率を上げたい」という思いは共通しています。

目の前の窓口業務に追われ、対応しきれないと感じるときもあるかもしれません。しかし、協力を怠れば、結果的に困るのは自分自身です。業務効率化を自分ごととして捉え、情報システム係と協力しながら進める姿勢が求められます。

◆ 窓口の受付時間短縮で改革の時間を確保

桐山:また、リリースに向けて窓口の受付時間を短縮し、業務改革に充てる時間を増やしました。これはプロジェクトメンバーからの意見をもとに実施され、全庁横断で進めた成果の一つといえます。

その結果、プロジェクトの終盤には、16時半〜17時の間にメンバーが集まり、会議を行うサイクルを確立することができました。

ただし、窓口時間の短縮が目的化し、市民の利便性が低下しては本末転倒です。そこで「直接来なくてもいい窓口」をテーマに掲げ、2024年8月から証明書のコンビニ交付を開始し、さらに今年度は各種証明書のオンライン申請を導入しました。

業務改革は誰のため?市民の視点を知る体験調査

──確かに、市民の利便性を向上させるための業務改革で、逆に利便性が低下する事態は避けたいものです。利用者の視点を把握するために、最初に体験調査を実施したとか。

窓口体験調査から「書かない窓口(窓口DXSaaS)」リリースまでの流れ

桐山:はい。市民のための改革であるという大前提から、まずはプロジェクトメンバーが市民役として、証明書発行の手続きを体験したのが始まりです。

想像以上に名前や住所を書く回数が多く、職員がバックヤードでダブルチェックをしている間の待ち時間も長く感じ、そこに伸びしろがあると感じました。

また、この体験調査を通じて、プロジェクトメンバーから出た意見がシステム導入とは異なる形で改革につながりました。

「どこの課で何の手続きをすればいいのかわからない」という意見です。

これを受け、窓口の案内板の表示を見直しました。従来は「〇〇課〇〇係」のみを案内していましたが、係名の下に手続き内容を追加。市民係であれば、「証明書発行」「パスポート」「住民異動」「マイナンバー」「戸籍届出」「臨時運行許可」などが挙げられます。

このほか、窓口周辺のレイアウト変更で動線を改善できたことも体験調査で得た収穫です。例えば、手続きの際にパンフレットが場所を占有し、利便性が低下していることに気付き、パンフレットの置き場所を変更してスペースを広く活用できるようにしました。

改革前の窓口の様子。ずらりと並んでいたパンフレットを撤去した。

──体験調査から得た気付きが至る所に反映されているのですね。

桐山:実は、体験調査が実施される前年度に窓口DXの話が持ち上がったのですが、導入効果が見えないという理由から保留となった背景があります。

そこで、利用者視点に立ち返り、これまでどれほど利用者に負担を強いていたのか自ら体感することで、改革後のイメージや効果がより具体的に見えるようになりました。

証明書発行の所要時間が劇的に短縮されるわけではありませんが、「書かない窓口」の実現により利用者のストレスは大幅に軽減されます。さらに、窓口業務の効率化が進むことで可処分時間が増え、その時間を活用して、市民の利便性向上に向けた取り組みに一層注力できます。

「書かない窓口」スタート後に利用者向けに実施した満足度アンケートの結果。(期間:2025年1月31日〜2月17日撮影日)

──具体的に、どのように体験調査を進めたのでしょう?

桐山:2023年9月に実施した体験調査では、デジタル庁の窓口BPRアドバイザー制度を活用し、助言を受けながら利用者のペルソナを作成しました。

当時のプロジェクトメンバー18名を3つの班に分け、以下のペルソナに基づいて体験調査を実施しました。

- 比較的重めの転入手続きで来庁した利用者

- 軽めの転入手続きで来庁した利用者

- おくやみ手続きで来庁した利用者

例えば、おくやみ手続きの体験調査では「別居していた父が闘病の末、◯月◯日に病院で亡くなった」というケースを想定。家族構成や各人の職業・年齢、生活状況、医療制度の加入状況に加え、必要な証明書や印鑑、通帳の所在などを詳細に設定しました。

その結果、氏名を記入した回数は15回、住所は11回にのぼり、玄関から退庁までに要した時間は79分。利用者に大きな負担がかかっていることを改めて実感する調査となりました。

庁内で意識共有、誰も置き去りにしない業務改革

──一方で、窓口を担当する職員の立場に立つと、どのような課題感があったのでしょう?

洞:自分自身を含め、旧態依然とした仕事の進め方にとらわれているのではないかという漠然とした課題感はありました。パンフレットの置き場所一つ取っても、「なぜここにあるのか」と疑問を持たず、「これまでそうだったから」と無意識のうちに受け入れてしまっていたのです。体験調査は、そうした考えを見直すきっかけとなりました。

桐山:このような業務効率化に対する職員の意識を知るために、アンケート調査を何度か実施しました。プロジェクトメンバーだけで業務改革を進めていては、いずれほかの職員との間に意識の差が生まれる可能性もあります。全体の傾向を把握し、プロジェクトの向かう方向がずれていないか確認するとともに、庁内全体の意識共有を図るのが目的です。

──意識調査はシステムの仕様に反映させるためではなく、あくまでも意識共有のためのものだったのですね。回答はどれほど集まりましたか?

桐山:全職員に向けたアンケートで、お知らせを見た人の7割が回答しました。

回答率を上げるために工夫した点として以下が挙げられます。

◆ 対象者がひと息つくタイミングでアンケート送信

桐山:アンケートを送る時間帯はお昼の12時に設定しました。この時間なら、多くの職員がスマートフォンをチェックしているため、アンケートに気付いてもらいやすいと考えたからです。

また、アンケートの冒頭に「所要時間◯分」と明記し、短時間で終わることを強調しました。お昼休みの貴重な時間を使ってもらうので、協力するハードルを下げる工夫が大切です。

◆ クローズドクエスチョンで回答者の負担を最小限に

桐山:回答者の負担を最小限に抑えるため、「はい/いいえ」やプルダウンから選んで回答できるアンケートを作りました。アンケートの目的が細かな意見収集であれば、自由記述も有効でしょう。しかし、今回は全体の傾向を把握することが目的だったため、この形式を選びました。

──調査からどのような発見が得られましたか?

桐山:日々の業務を少し変えるだけで効率が良くなると考えている職員が多いことに気が付きました。アンケートは匿名ですが、担当課と役職は把握しているため、その情報を担当課に引き継ぐことでシステム以外の部分でも業務効率化を促進しました。

システムありきの改革はNG、導入後の理想像を描く

──業務改革への意識を共有したうえで、どのようにシステム導入を進めていったのでしょう?

桐山:まずは、システム導入後の利用イメージや業務フローを描くことから始めました。導入後の姿を描けないままでは、システムができることと現場が求めていることとの間に乖離が生まれるからです。

システムありきではなく、やりたいことをベースに考え、それに適したシステムを当て込む意識で進めました。

そのためにも、窓口で扱っているデータの流れを知ることが必要不可欠です。担当課のみがアクセスできるデータも存在するため、まずは市民保健課や税務課、福祉部門の兼務辞令を受け、業務におけるデータの流れを担当課の職員に教わりながら把握していきました。

これを踏まえ、飛騨市ではデジタル庁の「自治体窓口DXSaaS」を導入しました。窓口業務に必要な機能がパッケージでサービス化されており、システムをゼロから構築する知識や、カスタマイズのための高額な予算を確保しなくても導入しやすいためです。飛騨市の規模や予算、人的リソースを総合的に判断し、このシステムを選びました。

──データの流れはどのように変わりましたか?

桐山:自治体では、個人情報を管理する基幹系システムと、実際の業務を行うシステムはネットワークが分かれています。「自治体窓口DXSaaS」には、基幹系システムからデータを引き出すための自動化機能が搭載されているため、システム間連携のための新たな開発は不要です。これにより、窓口業務に必要な情報を、安全かつ業務でそのまま活用できる形式で抽出できるようになりました。

「巻き込み力」がカギ!情報システム担当のあり方

──導入後、市民がスムーズにサービスを利用できるよう、どのような情報発信をしましたか?

桐山:市民が利用イメージをつかみやすいよう、寸劇を取り入れた動画コンテンツを制作しました。市民役と窓口担当役が登場し、申請手続きのビフォーアフターを分かりやすく伝える内容になっています。

プロジェクトチームには総合政策課の広報担当が所属しており、こうした情報発信を担当しています。

──ここでも全庁横断型プロジェクトの強みが生きているのですね。関係各所を巻き込むことができた理由は何でしょう?

桐山:実は、プロジェクトチーム発足当初は、動画制作のケースも含め、このような連携のかたちは想像していませんでした。結果的にうまく連携できたという感覚です。

一つ言えるとすれば、最初にプロジェクトメンバー全員で窓口体験調査を行い、課題感を共有したうえで同じ熱量で改革に向き合えていることが要因だと思います。それまでは漠然と「窓口を良くしよう」と考えていましたが、体験調査を経て課題意識が一層強まり、同時にその意識をメンバーと共有できたことが今のチームワークにつながっています。

そうした経験を踏まえ、他部署を巻き込むうえで「体験」の共有は一つのカギになると考えています。もし、改革の仲間が欲しいと思っている情報システム担当がいたら、まずは体験調査に人を募ることから始めてみてはいかがでしょう。

まとめ:出発点は「システム」じゃない

窓口改革にあたって大事なことは2つ。利用者である市民の視点を知ることと、業務効率化への意識を庁内全体で共有することです。その双方の実現において、他部署を巻き込んだ窓口体験調査は、プロジェクト成功のカギを握っています。

情報システム担当に求められることは、システム起点ではなく、市民や窓口担当といった「人」を起点に考える姿勢です。出発点を誤らなければ、利用者とサービス提供者の双方が満足できるDXの実現にきっとつながるでしょう。

◆ お問い合わせ先

飛騨市役所 総務部総務課 情報システム係

担当:松井・桐山

電話:0577-73-7462

FAX:0577-73-6373

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ