「ドンキーコング」と「スーパーマリオ」ゲームを一変させた任天堂・宮本茂の革新的アイディアとは?

2025年4月23日(水)4時0分 JBpress

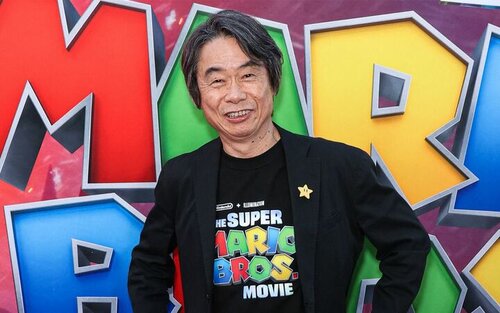

「スーパーマリオ」「ゼルダの伝説」など数々のヒット作を生み、「ゲーム界のウォルト・ディズニー」と呼ばれる任天堂の宮本茂氏。しかし入社当時は、エンジニアがほとんどの職場で、美術系大学出身の“異分子”だったという。この記事では『ひらめきはカオスから生まれる』(オリ・ブラフマン、ジューダ・ポラック著/金子一雄訳/入山章栄解説/ディスカヴァー・トゥエンティワン)から内容の一部を抜粋・再編集。イノベーションを起こす「制御されたカオス」や「計画されたセレンディピティ」について実例を通して解説する。

異分子だった宮本氏は、業界にどのような革新をもたらし、“現代テレビゲームの父”となっていったのか。

テレビゲームとゴリラ

宮本は日本の京都で生まれ育ち、幼いころから漫画家や操り人形師にあこがれていた夢想家であり芸術家でもある。

金沢美術工芸大学に進学するものの、学業のできはアインシュタインと大差なかった——「並」である。授業には半分しか出席せず、フォークソングに熱を上げ、みずからのギターに合わせるバンジョー奏者を必死に探しまわっていた。おかげで卒業までに五年を要した。

アインシュタインと同じく、就職については父親が援助の手をさしのべてくれた。友人であり、当時の任天堂の社長だった山内溥(ひろし)への口利きのおかげで、宮本は面接の機会を得たのである。

1970年代の当時、アーケード・ゲーム(業務用ゲーム機)は、きわめて単純な仕組みだった。ちょうどピンポンを再現するように、二人のプレーヤーが画面上でラケット(縦線)を上下に移動させ、相手のボール(点)を跳ねかえすといった内容である。やがて80年代に入ると、簡素な画像のキャラクターが導入される。

そんなアーケード・ゲームは、じきに世界中で大ヒットする。子供たちは小銭を握りしめ、長い行列をつくり、『スペースインベーダー』や『パックマン』に夢中になった。積もり積もった小銭は莫大な収益となり、メーカー各社は次なるドル箱を求めてしのぎを削った。

任天堂は、アーケード・ゲーム市場にはまだ参入していなかった。しかし、「カラーテレビゲーム」という家庭向けテレビゲームで、すでに大きな成功を収めていた。その技術をアーケード・ゲームにも応用できないものか、と同社は考えたのである。

ゲーム業界では、任天堂は技術力にすぐれた本格派と見なされていた。結局のところ、テレビゲームの成否は、ハードウェア(ゲーム機本体)とソフトウェア(ゲーム自体)を統合する、絶妙な技にかかっているといえるだろう。

山内社長は当時、宮本のように大学で工業デザインを専攻した人間を採用することには消極的だった。本人の言葉を借りるなら、「必要なのは腕のいい技術者で、絵描きではない」ということになる。

しかし、旧友のたっての願いでもあり、面談ののちに社内の専属デザイナーとして雇うことに決めた。任天堂はその種の人材を過去に採用したことがなく、画面上で線と点を動かすだけのデジタルな世界では、腕が生かされそうにもなかったのだが…。

ここで、山内社長の立場になって考えてみてほしい。アーケード・ゲーム市場で勝利を収めるには、いったいなにをすべきか? そう、当然ながら、よりよいゲーム機本体を製造するため、技術力を最大限に発揮することである。

じっさい、任天堂はそれを実行した。山内は三つのグループを結成し、すぐれたゲーム機本体の開発を競わせたのである。彼らは画面の解像度アップなど、もっぱら技術面の改革に取り組んだ。一方、宮本は本体の側面を飾るイラストを描いた。そして、ゲームのキャラクターのデザインも、はじめて手がけることになる。生み出されたアーケード・ゲームは、『レーダースコープ』と名づけられた。

じっさいに実物を見たことがなくても心配ご無用。そのころ流行していた、UFOやエイリアンを撃退するシューティング・ゲームの一種にすぎない。他社製品との大きな差別化もなく、結局、自信作は大失敗に終わってしまう。

とはいえ、1960年代のバークリー校の動乱期が、キャリー・マリスにニーランズ教授の研究室で学ぶ機会をあたえたように、『レーダースコープ』の失敗もまた、宮本茂に一つの扉を開くことになる。

任天堂は、売れ残った『レーダースコープ』の在庫を大量に抱えていた。そこで、山内はデザイナーの宮本を社長室に呼び、子供が遊びたくなるような新たなゲームの開発を命じた。結局、本体はそのまま利用し、基盤のみを交換して別種のゲーム機に仕立てることに決まったのである。

宮本は、社内の熾烈な技術開発競争からも解放され、新たに得た自由な雰囲気の中で、独自のアイディアを花開かせていく。テレビゲームは一つの「物語」であるべきだ、というのが彼の信条だった。そして、プレーヤーがさまざまな「感情」を体験するような、それまでだれも考えたことのないゲームを頭に思い描きはじめていた。

宮本は、テレビゲームの世界に、コミックに登場するような「キャラクター」をもちこみ、命を吹きこもうと考えた。

斬新なアイディアではあったが、前例のない挑戦である。

最初に宮本がしたのは、開発第一部長の横井軍平をはじめとする社内のエンジニアたちから、当時のテレビゲームが抱えていた技術的制約について学ぶことだった。

そして、苦心のすえ、宮本はついに新たなキャラクターを生み出す。青いシャツに赤いオーバーオールを身にまとい、真っ赤な帽子をかぶり、白い軍手をはめ、団子鼻の下に立派なヒゲを蓄えた、ずんぐりむっくりの大工。そう、おなじみの「マリオ」である。

マリオに帽子をかぶせ、もじゃもじゃのヒゲを生やしたのは、画面上で髪や口に動きをあたえるのが困難だったからだ。当時の技術的な制約の中で、大いに個性的なキャラクターを創造したといえるだろう。

さらに、宮本はゲームのストーリーもみずから考案した。ペットのゴリラに誘拐された恋人を救出するため、主人公はゴリラの投げかけるさまざまな妨害を乗り越えつつ、愛する美女のもとへと急ぐ…。

じつは、これには先立つ裏話もある。ゴリラはもともとマリオのペットだったが、ご主人に恋人ができて以来、自分をちっとも相手にしてくれないので、腹いせに彼女を誘拐したのだという。

こうして完成したアーケード・ゲームは、『ドンキーコング』(まぬけなゴリラ)と名づけられた。

販売代理店各社は、新たなゲーム機をはじめて見たとき、すっかり意気消沈してしまった。シューティング・ゲームに染まりきっていた彼らは、『ドンキーコング』が売れるとは想像できなかったからだ。じっさい、一社などは別のビジネスヘの鞍(くら)替えを考えたという。しかし、これが任天堂のアーケード・ゲームの最初の大ヒットとなるのである。

この成功につづき、宮本はみずからが率いるチームとともに、新たなテレビゲームを創造した。『ドンキーコング』の主人公マリオが、双子の弟ルイージとともに、さらわれたピーチ姫の救出に向かう『スーパーマリオブラザーズ』である。

この新たなファミコン用ゲームソフトには、二つの革新が導入されていた。

第一に、従来は固定された一つの背景画面の中だけで主人公が動いたが、画面を横にスクロールさせる機能をとり入れることで、空間に広がりをもたせた。また舞台設定も、『ドンキーコング』は工事現場だったが、新たなゲームではプレーヤーがキャラクターとともに、地上・空中・水中と多彩な世界を駆けめぐるのである。第二に、『ドンキーコング』にも増して、ストーリー性を重視した。

宮本は、創造にたいする姿勢をこう語っている。

もしも、町を歩いているときに目に入るものが、すべて見た目以上のなにかだとしたらどうだろう? Tシャツにジーパン姿の若者がじつは戦士だったり、なにも見えない空間が驚くべき別世界への扉だったり…。

人ごみの町中で空を見上げたとき、常識では存在しえないものがそこにあったらどうだろう? あなたは、首を横に振って「ありえない!」と無視することもできる。けれども、この世には想像以上に知られざるものが存在するのだと、謙虚に受け入れることもできるだろう。

ひょっとすると、あなたの眼前には本当に別世界への扉があるのかもしれない。中へ入ることを選んだなら、そこに思いもよらぬものを数多く発見するはずである。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

筆者:オリ・ブラフマン,ジューダ・ポラック,入山 章栄,金子 一雄