貨幣がなくなる未来? 一元的な尺度がなくなった複雑な社会を人間は生きられるのか

2025年5月18日(日)7時0分 文春オンライン

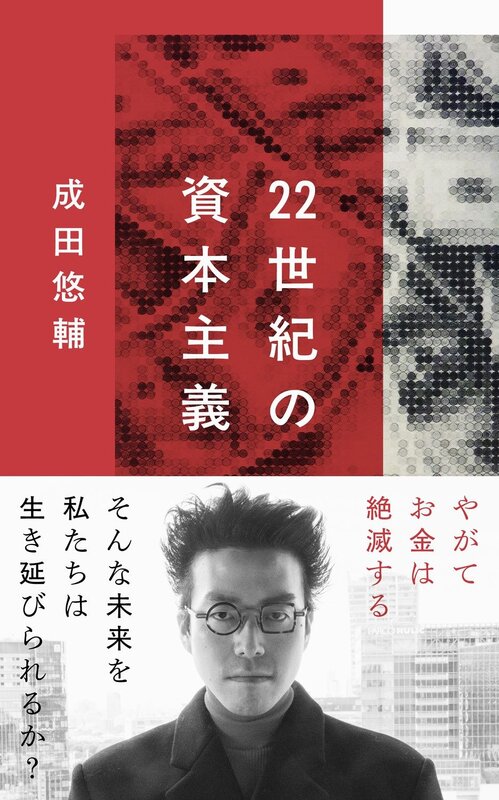

人の体も心も商品化される超資本主義の行き着く果てに「測れない経済」。そこに出現する「お金が消えてなくなったデータ資本主義」は人類の福音となるのか? この数十年から百年かけて起きる経済、社会、世界の変容を大胆に素描した成田悠輔さんの最新刊『 22世紀の資本主義 やがてお金は絶滅する 』(文春新書)。

本書に書かれた未来予測をどう受け止めることができるのか。古代ギリシャからAIが台頭する現代まで、3000年の歴史をたどって壮大な心の歴史を紡いだ『生成と消滅の精神史 終わらない心を生きる』の著者で、哲学者の下西風澄さんが読み解いた。(前後篇の前篇/ 後篇に続く )

◆◆◆

古代の物々交換が貨幣を生み、貨幣が資本主義を形成したように、アクセス権経済は「体験の共有可能性」を基軸とした新たな文明段階を切り開く可能性を秘めている。

──Deepseek R1, 2025.1

本書が発売される前、中国の発表したAI「Deepseek」と資本主義の未来について議論していたら、このようなことを書いてきた。「彼」によれば、いずれ貨幣はブロックチェーン化され、労働は対時間価値ではなく社会的影響力によって評価され、すべてがデータによって最適に管理できるならば、社会システムは「所有権」から「アクセス権」によって運営される。そこでは貨幣価値ではなくオリジナルな体験こそが価値を持つだろうと述べた。そしてDeepseekは「貨幣消滅社会において決定的なのは、技術的進歩よりも”労働概念の再定義”である」と結論づけて返答を終えた。成田悠輔と最新AIの考える未来像は限りなく接近している。

貨幣がなくなる未来?

『22世紀の資本主義』(文春新書)は、AIがあらゆる人間行動を支えるインフラストラクチャーになった時代の資本主義の未来を描いている。「貨幣が絶滅する」という挑戦的なテーゼが描かれている本書だが、その道筋は案外シンプルだ。

まずはすべての出来事や行為やコミュニケーションを喰らいながら成長する現在の資本主義が加速し、社会はすべて資本主義になる。市場が国家を覆い尽くし、これまで政治が担ってきた資源調整も市場の機能によって代替されていく。未来のデジタル貨幣システムはAIによって柔軟で精密な価格調整が行うことが可能なため、税制による再配分機能もアルゴリズムとして貨幣のなかに統合されていく。そうすると国家による資産の回収と再配分という非効率で無駄なプロセスは廃絶される。代わりに、アルゴリズムが個々の取引状況に応じて最適化された「一物多価」をリアルタイムで実現し、取引の瞬間に社会的な公平性や必要性に応じた価格が自動的に設定される。 そこで貨幣は一元的な価値指標を持つのではなく、個人の固有の来歴からもたらされる一種の記録/記憶の複雑なデータの集合であるトークンとして、取引ごとに発行され交換される。商品の交換のみならず、挨拶から親密な感情のやりとりまで、すべてのコミュニケーションは複雑なデータ集合のトークンとしてブロックチェーンに記録され、AIアルゴリズムがそれを最適に分配・交換していく。

この「貨幣なき社会」においては、富を一元的な指標で測定し、比較し、蓄積することが原理的に不可能になる。なぜなら、価値の尺度が取引ごとに生成される流動的で多次元的なものになるからだ。その結果、本書は他者と比較し合う「稼ぐこと」よりも、それぞれがユニークな生を生きる「踊ること」が重要になるという、価値観の劇的な転換を予言する。

AIとデータの未来

昨今のAIを使用していると、このような貨幣アルゴリズムはそう遠くない未来に実現可能だろうと思う。その意味で筆者は大筋としてこのような未来予測に同意するが、人間存在や社会全体の未来像に対してはいくつかの決定的な疑問も感じている。

まず、あらゆる人間のコミュニケーションがデータ化されAIによって調整されていくという未来は確実に来るだろう。SNSはAIアルゴリズムによってほとんど支配されており、私たちの興味・関心・行動はすでにAIに誘導され調整されている。この流れは、ライフログデバイスやIoT技術の発展によって全領域で加速するだろう。すでに衛星画像を利用した地球全体のデジタルツインも創られはじめ、SNS空間全体のシミュレーション研究も進んでいる。またマーケットや政治政策においても、部分的には仮想空間のなかで予測シミュレートされた仮想現実の結果を現実に絶えずフィードバックする調整が行われている。これが高精度化し全面化する未来は訪れるだろう。

あらゆるコミュニケーションがデータ化され取引対象になっているのも事実だ。そもそも20世紀とは、産業社会から情報社会に移行したことで物理的な実体よりもコミュニケーションと情報こそが価値の主役になった時代だった。「文化資本」「社会関係資本」「恋愛資本」といった概念が示すように、現代では貨幣に換算できないコミュニケーションの運用能力が実質的な「資本」として機能しているだけなく、こうしたコミュニケーションがビジネスに転換されている事実は、本書が言う「あらゆるコミュニケーションがトークンとして交換される」未来を半ば実現しつつある。

さらに、AIがもたらす最も重要な変化の一つは 「多様性」と「スケール」を極限まで両立可能にすることだ。「想像の共同体=国家」がそうだったように、旧メディアでは多様な集団を一元的な価値のもとに統合するという単純化が不可避だったが、ネットは多様性を維持したままスケールを拡大できる。AIはさらに精度の高い多様性を実現できる技術的可能性だ。現在のLLM(大規模言語モデル)は文化・言語・共同体のレベルではなく、各個人のデータに最適化された情報を生成できるため、たとえば1億人にそれぞれ個別な内容のメールを同時に送ることも容易い。現実にはすでにそれぞれの個人の属性や行動データにカスタマイズされた内容の広告やコンテンツ、ダイナミックプライシングによる個別最適価格商品が提供されている。私たちはすでに、違う情報と違う価格の世界線を一人ずつ生きていて、他者の情報世界を垣間見ることもできない。

もしもAIがフルスペックで浸透する時代が到来すれば、それは100億人が100億の現実を生きる時代ということになるだろう。個人が目にするコンテンツや情報は、個人に最適化された唯一のコンテンツになり、その現実をつなぐ社会全体は複雑すぎて人間の認知レベルで把握することは不可能だ。AIは、人間の認知限界を超える高次元のベクトル空間で情報を処理し、私たちには理解できないレベルで最適化されたコミュニケーションを実現する。これらはすでにかなり実現・実行されている技術・サービスでもあり、そのポテンシャルは、一元的な貨幣価値が消滅し、個別の取引が固有の価値を持つという本書のトークンエコノミー構想に説得力を与えている。

複雑な世界、汚れた人間の欲望

しかし、果たしてそれが技術的に可能だったとして、人間はそのような世界をどこまで拡大することを望むだろうか。別の言い方をすれば、人間は自分だけの唯一の個別世界と無限の多様性に耐えられるほどタフだろうか、ということになる。

実際、「自律・分散・協調」のスローガンをもとに、スケールと多様性を両立させるはずだったインターネットの見た夢は逆説的な結末をもたらそうとしている。 ネット技術は多様な情報や価値観への扉を開いたにもかかわらず、人々はむしろ自分と同じ意見だけが反響する「エコーチェンバー」へと閉じこもり、ネット空間は偶然性を排した同質のコミュニティが無数に乱立する分断の地獄絵図となった。個人をエンパワーするはずだったGAFAMは個人を統計的に管理するデジタル空間の超巨大権力となり、これをさらに乗り越えようと仮想敵にしたweb3/クリプトの時価総額トップ層には(BTCとETH以外は)ステーブルコインや中央集権チェーンが名を連ねている。技術が可能にする「無限の多様性」と、人間が心理的に求める同質性への安心感や認知的な単純さとの間には深い溝が存在している。

また現実世界を見ても、多様性を求めて複雑化し流動化する社会への反動のように、むしろ強力な「一元性」への回帰を志向する動きが世界を取り囲んでいる。プーチンは1万台を超える戦車をウクライナ国土へ走らせ、アメリカでは王冠を被るトランプ大統領が新聞の表紙を飾り、帝国主義的な世界の復権さえ感じる時代が到来したように思える。人間は真なる超越性が不可能であっても小さな超越性を求め、自我の欲望を拡張するために画一的なスケール拡大に邁進する。

人間は、自らの存在の有限性や不確かさに対する深い不安を抱えている。生きていることのどうしようもない不安さ。それを埋めるために人は他者の欲望を欲望し、貨幣、権力、地位といった一元的な価値規範に強く惹きつけられ、終(つい)には「神」という超越的な価値規範を求めてきた。本書で「退屈で、古く、汚く、遅い」と呼ばれている、生身の人間の身体にまとわりつくノイズ。これを人間から取り去ることができるだろうか。AIによる超合理的なシステムは、この人間の根源的な生を変えるのだろうか。数千年にわたってあらゆる技術が進歩しても、人間は欲望に突き動かされ、不合理な家族や共同体との絆を求め続け、その共同性を束ねる象徴としての「神」を祀り上げてきた。人は汚らしい身体と感情の混じり合った人間という総合的な存在に執着し、欲望し、愛し憎悪する。そうしてその不合理な人間自身の存在に耐えきれずに神を求める。

すなわち、本書が主張するように、人間は複雑すぎる社会を認知できる能力を持たなかったがゆえに単純で一元的な価値尺度を持たざるを得なかった(ゆえにAIが複雑さを処理できるようになればそれは消滅する)のではなく、むしろ逆に、人間は複雑な価値尺度に耐えきれず、それを拒絶するために単一の価値尺度を欲望してきたのではないか。本書が言う「測れない価値」に耐えられない人間は、それを測るアーキテクチャや価値規範をどうしても設計しようとするのではないか。それゆえ筆者は、AIによってあらゆる人間行動が調整される社会像にも同意しつつ、しかしそれゆえに人間は超越的で単一的な価値をいっそう希求するのではないかと考える(それは、宗教的な力の回復でもある)。

〈 AIはマルクス主義の夢を見るか? 技術ユートピア論ではなく重要な思想書のひとつ 〉へ続く

(下西 風澄/文春新書)