江戸の人々の悩みは歳月とともに変化を続けて…「お気楽」主人公が万人に愛される理由。

2025年4月28日(月)7時0分 文春オンライン

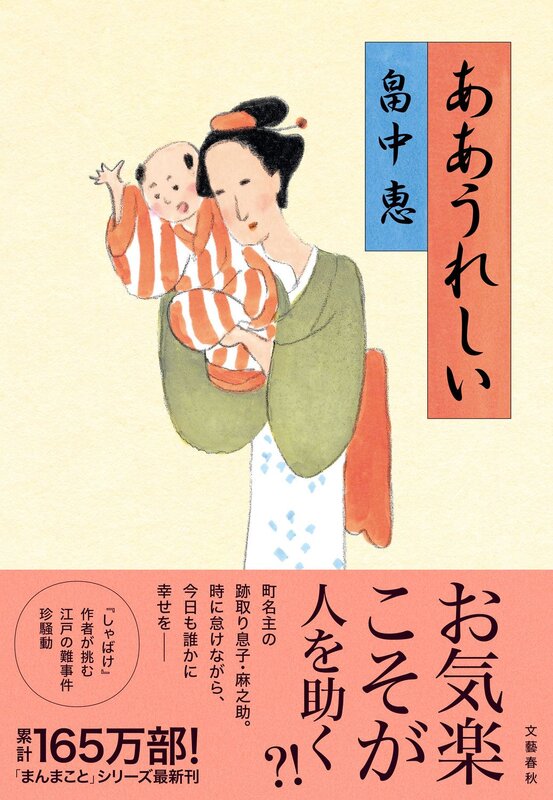

畠中恵さんの時代小説「まんまこと」シリーズは、最新刊『 ああうれしい 』でついに10作目に! 累計165万部を突破した大人気作の誕生秘話をいま明かします。

◆◆◆

このシリーズは私の作品のなかでも時の流れと物語の動きが速く、1作目『まんまこと』で22歳のお気楽な跡取りだった主人公・麻之助(あさのすけ)が、今や妻との死別や再婚を経て一子の父になったというのだから、我ながら驚きます。——と言いつつ、ありがたいことにすでに10作目。20年書き続けていることを考えると、彼らも、そして私自身もライフステージが変わっていくのは当たり前ですね。

◆

江戸は神田。町名主の跡取り息子・高橋麻之助は、大層呑気な若者である。

10畳間の真ん中で布団を芋虫の形に膨らませているかと思えば、またある時はよその家の柿の木から実を一つもぐ。同い年、同じ町名主の跡取りで女たらしの悪友・清十郎(せいじゆうろう)と堅物の同心見習い・吉五郎(きちごろう)とは古い仲で、よくつるんでいる。それでも、町人たちから揉め事が持ち込まれれば、時に友の力も借りながら不思議と解決へ導いていく。

このたび上梓されたのは、シリーズ10作目となる『ああうれしい』。父親になり、少しは頼もしくなった麻之助の腕が光る(?)6編が収録されている。

◆

町名主の仕事の一つは、奉行所に持ち込むまでもない些細な悩み事を聞き、解決することです。「些細」と言っても、そう見えることほど当人にとっては重要だったりしますよね。今回も猫がいなくなったり、簪(かんざし)が消えたり……。

麻之助は、そのお気楽ぶりから跡取りとして町の人々に心配されることも多いですが、実はじっくり物事に向き合い、何とか解決しようと最後まで奔走する顔も持っている。勘違いやとばっちりで父や町人に叱られても決して逆上せず、「あの、何でだ?」と緩やかにかわします。

人は様々な側面を合わせ持っているもの。一見お気楽でありながら人想いで切れ者の彼のような人物は、案外いい町名主になれるのではないかと思うんです。

玄関先で町人たちの悩みを聞くお仕事小説

思えば20年前、物語がどう続くか自分でもわからない中で書き始めました。デビュー作『しゃばけ』は、江戸の“人ならぬもの”を書いたファンタジー色の強いものだったので、次はごく普通の市井ものを書きたいと思っていました。

特にテーマを決めずに資料を読んでいたところ、町名主は自分の屋敷の玄関先を開放し、訪れた町人たちの悩みを聞いていたことを知って、「これを書いてみよう」と。それからは町名主の仕事に焦点を絞り、お金はどこから出ているのか、どうやら副業はいけないらしいなどと調べを進めていきました。

でも、屋敷の間取りだけはなかなか出てこなくて……。20年前も今も、読者の中には江戸時代が好きで詳しい方がたくさんいらっしゃるので、あまり外れたことを書かないよう、日々勉強です(笑)。結局、仕事をする玄関は土間+6畳間くらいだと結論づけたのですが、次々やってくる町人たちを迎え入れるには狭く感じますね。

実際、資料には日常生活ほど載っていないんです。特別な行事の記録はあっても、何時に行水していたか、赤ちゃんのオムツはどうしていたかなど、日々の暮らしについては見つからないことも多い。当時を生きる人々にとっては、書き残すまでもないことですものね。

江戸の女性は一人で食べていかれるか?

「まんまこと」の魅力の一つは、「物語やキャラクターが読む人の人生に寄り添ってくれるところ」とも言えるだろう。江戸と現代のちがいこそあれど、彼らも私たちと同じように結婚や仕事選び、相続や子育てに悩む。

◆

江戸の日常を掬い取って描いたり、現代とはちがう約束事を紹介するのもまた面白くて。今回、「縁談色々」という1編の中で書きましたが、当時はとにかく女性が働きにくい時代。「女性が一人で食べていくには?」と考えたとき、結論は「簡単には食べられない」なんです。だいたいどのような職業にも株仲間や座といった「仲間」制度が存在していて、女性だとまず入れてもらえない。枝豆や糊を売り歩く人の中に女性もいたようですが、仕事の選択肢は本当に限られていました。

スポットを当てたのは、2度亭主を亡くし、3度目も破談になったことから「一人でも食べていける力が欲しい」と願う女性の仕事探し。彼女が選んだのは、女性の“職業すごろく”の「あがり」と言っていいものかもしれません。あがれるのは、ここくらいしかない。最終的に何を選んだのか、ぜひ想像しながら読んでいただきたいです。

「まんまこと」では、毎度ものすごく大きな出来事が起きるわけではありません。それをやってしまうと、私自身も読者の方も疲れてしまうのではないかと思うから。自分と似た立場の人が出て来て、似たできごとを経験する。そこに自らを重ねたり、こういう頃もあったなと微笑ましく見守ったり。そんな風に読んでもらえる作品にしたいと思っています。

表題作の「ああうれしい」は、まさにその点で大切な1編になりました。不惑をとうに過ぎた高名な料理屋の主(あるじ)が、「自分に『ああ嬉しい』と思わせてほしい」と麻之助に大真面目に頼み込みます。自分が一代で築き上げた店には跡取りもおり、番頭たちも立派に育っている。「苦労して苦労して、やっと好きな事もやれるって時」に、旅に出ても芝居に通っても楽しいと思えない、苦しくてたまらないと吐露します。

若い頃に何かに打ち込み、ある程度歳を重ねて「さて次は何をしよう」と思ったとき、人は何を想い、どう動くのか。自分も年齢が上がってきたからこそ、このようなテーマに興味を持つようになりました。

人が迷い、悩むことは古今東西煮たり寄ったり

周りの同世代の人々がどんな生活を送っているのかは気になりますし、実際、SNSにあげてらっしゃる方も多いですよね。身の回りの人間関係だけでなく、もっと多くの人々の暮らしや人生の選択をのぞき見することができ、「面白いなあ」と思うと同時に、人が迷い、悩むことは古今東西似たり寄ったりなのだと感じています。

テーマを考えるときには、よくウォーキングをします。「歩くと頭に血が巡る」と小耳に挟んでから歩くようにしていて、いつものコースを散歩しても思いつかなければまた家まで歩いて帰ったり(笑)。だいたい、片道一時間に満たないくらいでしょうか。

シリーズも長くなってくると、「この先、麻之助は本当に町名主になるの?」「清十郎はひと足先に家を継いだけれど、吉五郎の結婚はどうなるの?」などと聞かれることも増えますが、私自身、実はわかっていません。

物語を引っ張っていってくれる人物は、“自己申告”してくれるんです。気楽者を書こうと思ったときから、それなら同じ人物の内面に正反対の部分もあった方がいいだろうとか、その連れである友人はどんな性格だろうとか、どんどん広がっていきました。

私のお気に入りは、高橋家の飼い猫「ふに」。難題を押し付けられた麻之助はしばしば愚痴を聞かせますが、返ってくるのはいつも「ふにゃふにゃ」と気ままな鳴き声ばかり。ふにがいると、何となく場面の緊張感が緩む気がします。

猫や犬を拾うときって、本当に責任を持って飼えるかなどといろいろ思い悩みますが、いざ飼ってしまうともう、いない生活なんて考えられなくなりますよね。ふにもすっかり麻之助の家の主として君臨していますが、こんな風に、書いているうちに勝手に肉付けされていくキャラクターもいれば、逆に広がらず、じきに登場しなくなってしまう人物もいます。これまでの十作を通してその流れも楽しみつつ、「隣にいたい」と思うキャラクターを見つけていただけたら嬉しいです。

はたけなか・めぐみ

高知県生まれ、名古屋育ち。漫画家を経て、2001年『しゃばけ』で第13回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞してデビュー。以来、「しゃばけ」シリーズは大ベストセラーになり、16年には第1回吉川英治文庫賞を受賞した。他に、「まんまこと」「若様組」「明治・妖モダン」「つくもがみ」などの各シリーズ、『ちょちょら』『けさくしゃ』『うずら大名』『まことの華姫』『とっても不幸な幸運』『わが殿』『猫君』『御坊日々』『忍びの副業』など著書多数。共著に『人生を豊かにする歴史・時代小説教室』がある。

(畠中 恵/文藝出版局)