「ロシア兵が持っていたものを、ウォッカと交換したんだ」作家・夢枕獏が忘れられない、モンゴルの猟師との思い出

2025年5月9日(金)7時0分 文春オンライン

〈 ステージ3のリンパがんから寛解。作家・夢枕獏が病室で綴ったエッセイを公開 〉から続く

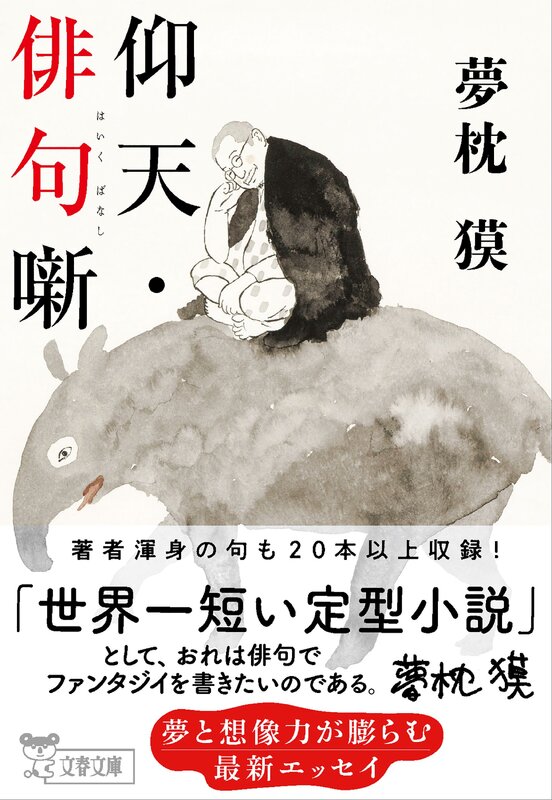

夢枕獏さんのエッセイ 『仰天・俳句噺』文庫版 が5月8日(木)に発売されました。2021年にリンパがんと診断され(現在は寛解)、小説の連載も趣味の釣りも、全てを休まざるを得なくなった獏さんが、「俳句」について自由闊達に綴ったエネルギッシュなエッセイです。

装画を手がけるのは、漫画家の松本大洋さん。

文庫版の発売を記念して、2022年4月、獏さんが都内の病室で書かれた単行本用の「あとがき」を公開します。(2回目/全2回)

「ロシア兵が持っていたものを、ウォッカと交換したんだ」

実に様々な心の風景や風にさらされた一年だったが、ともかく、春になって桜はすっかり散ってのけて、今は夏のことを思っている。

そう言えば、まだ書き出していない、『モンゴルの銃弾』のことを思い出した。

十数年前、釣りでモンゴルへ行ったのである。

ジンギスカンの生まれたあたりから、さらに北のバイカル湖に近いあたりまで、タイメンを釣るためにうろうろした。

その時に、案内してくれたのが、地元の猟師のテムジン先生(仮名)だ。

食料は、テムジン先生が、銃で調達してくれる。

夜、鹿を撃つからと言って、ロシア製の四駆で草原を走る。ヘッドライトが草の海をないでゆくと、前方に、ぽつり、ぽつり、と青い光がともる。

眠っていた鹿が起きて、こちらを見たのだ。その眸(ひとみ)にヘッドライトの灯りが当って、光るのである。

先生は、車を降り、ボンネットに肘をあて、銃を構える。

撃つ。

たあん!

と音がした瞬間、青く光っていた灯りが、すとん、と落ちて消える。

そこまで車でゆくと、眼と眼の間を撃ち抜かれた鹿が死んでいる。

この肉が、翌日、我々の腹におさまるのである。

その銃を見せてもらうと、すごくいいロシア製のライフルで、スコープはニコンである。失礼ながら、猟師が持つものとは思えない。

「どうして、こんな銃をあなたが持っているの?」

「ロシア兵が持っていたものを、ウォッカと交換したんだ」

こういうことだ。

その何年か前に、ペレストロイカがあって、引きあげてゆく兵隊が、帰りきれずにバイカル湖でひと冬越したのだという。食料はなんとかあったが、酒がすぐになくなった。

「やつらは、ウォッカが大好きだからね、武器より、ウォッカの方が大切なんだよ」

小柄ながら、気のいい親父のテムジン先生は言った。

先生の家へ寄ると、山羊20頭分の、毛皮のコートを見せてくれた。

重さ、30キロに余るこのコートを着て、真冬に猟へ出る。

「2カ月も、3カ月も、家に帰らず狼や熊を撃つんだ」

「テントは?」

「ないよ。このコートで野宿だ」

マイナス30度の中でのビバーク。ただただ凄い。

「おれは、これで、娘をウランバートルの大学にやったんだよ。もう、やることはやった。思いのこすことはない。あとひとつだけ、やらなくちゃいけないことがある。いずれ中国が攻めてくるだろうから、その時、兵をひとりだけ、この銃で殺す。それで、おれの一生は終りでいい」

すぐに、この先生と、日本人カメラマンの物語が頭に浮かんだ。

ペレストロイカで帰ってゆくロシア(ソ連)兵たちが、バイカル湖に近いどこかに、たいへんな財宝を隠した。

それをめぐっての冒険小説だ。

先生の取材にやってきた日本人カメラマンと、件の先生が、この財宝の争奪戦に、真冬のモンゴルで巻き込まれる。

財宝とは何か。

はたまた、先生とカメラマンの運命は──って、こりゃもう、この小説、映像化でしょう。

こんなアイデアが、このオレは、山ほどあるんですよう。

来世で、もう一生書いても書きつくせない量だ。

「いくらでもアイデアあるんだもん」

もう一ちょう、話は『レインボー』だ!

レインボートラウトを、イギリスから南アフリカまで運んだ、日本人漁師の若者瀬川渓心と、イギリス人の釣り人トーマス・ハンター。みなさん、南アフリカには、明治時代にイギリスから運ばれた、レインボートラウトがいるんですよ。

「海外には、虹と呼ばれる美しいマスがいるらしい」

このことを知って、ぜひともこれを釣りたいと、ユーラシア大陸に渡る渓心。そこで知り合ったトーマスと、レインボーの発眼卵(はつがんらん)を運ぶ。時あたかも、ボーア戦争のまっただ中。運んでいるものが、ダイヤか黄金かと間違われて、たいへんな追いかけっこだ。しかし、暑さのため、発眼卵が全てダメになりそうになる。そこで、落っこちた穴の底に流れていたのが、14度の水だよ。

人類のゆりかごと呼ばれる南アフリカのこの地には、やっと歩きはじめた猿人の子供が、似たような穴に落ち込んで、その死骸が、鍾乳石におおわれて発見されたことがある。川と釣りの取材で、その現場をおれは見てきたんだよ。

南アフリカでは、長い間、アパルトヘイトで黒人は、おれの行った川ではレインボーを釣らせてもらえなかったんだ。それがマンデラが大統領になって、釣れるようになった。

人間を、肌の色で判断しない。

それが、マンデラの「レインボー・ネーション」だ。

レインボーも、釣りも、自由の象徴だよ。

物語のスタートは、老いた瀬川渓心が、家のベランダで、腰かけているところからだ。

黒人と日本人の血をひいた、孫のイワナが、

「おじいちゃん、今日から、レインボー、隠れて釣らなくてもいいの?」

渓心のテンカラ竿を手に持って言う。

「もちろんさ。行っておいで──」

ああ、書きたいね。

書きたいな。

ええい、『水戸黄門伝奇行』はどうだ。

水戸光國──つまり徳川光圀は、知る人ぞ知る『大日本史』の編纂者だ。

我が日本国の歴史を細かく書き記した大著だ。江戸時代に始まって、完成したのは明治時代になってから。

これを編纂している時、

「これは史実かどうかわからんなあ」

と、おくら入りした情報が、実は無数にあるという設定だ。

たとえば、大陸へ渡った義経である。

たとえば、邪馬台国がどこにあるか、である。

たとえば、スサノオの真の出自である。

「助さん、格さん。これを調べにゆきましょう」

と言って、黄門さまが、助さん格さんと一緒に、日本中を旅してまわる江戸の伝奇小説。これが『水戸黄門伝奇行』だ。

どうだ、どうだ。

激しくおもしろそうじゃないか。

『最終小説』はどうだ。

これ一冊あれば、他の全ての小説がいらなくなる物語。あらゆる小説の感動が、この一冊の中に全て入っている。そんな一冊を、もうおれは、半分以上頭の中で書きあげてるんだよ!!

『須弥山登攀記』

『イグドラシル』

『哭きいさちる神』

『S氏とF氏の懺悔録』

『恋する両面宿儺』

『かかって恋』

どうするんだ、どうしてくれるんだ。

いいかね、諸君、オレはもう、おいらの頭に中にあるこれらの物語を全部書くことなく死ぬことを覚悟している。

だって、おれって、天才だから。しかも、ばかだから。いくらでもアイデアあるんだもん。寿命が追いつかねえんだよ。こんな悲しいことばっかよ、世の中は。

でも、困ったことにそこがおもしろい。生きることの妙味だ。小説や物語を書くおもしろさじゃないの。

新作のアイデアを編集者に話したところ……

ついでだから書いちゃうけどよ、実は10年以上も前から考えていることが、幾つかあるんだよ。

それはねえ、たったひとりのためだけに書く小説だ。

とりあえず、日本に限定すれば、この日本の中から、誰かひとりを選ぶ。選ぶというのはちょっと上から目線だが、わかりやすくするために、選ぶということにしておく。その方を募集でも、抽選でも何でもいいから、ただ独り選んで、その方にぼくが問う。

「どういう小説が読みたいのか」

「主人公は、男性がいいか、女性がいいか」

「どんなストーリーが好みか」

「恋物語?」

「ハッピーエンド?」

「ファンタジー?」

「格闘もの?」

「SF?」

そして、ぼくの持っている小説的技術の全てを、その方の好みの小説を書くために捧げるのである。

書きあがったらば、当然、それはみんなが読めるかたちで発表するわけだが、書く方、つまりぼくは、そのたったひとりの方のためだけにその作品を書くことになる。通常は、小説というものは、マスを相手に書くものだが、この独覚(どっかく)小説はただひとりの読者のためのものだ。

どうよ、これ。

どうしてこんなことを考えたのかというと、これまでぼくは、自分がおもしろいと思ったものだけを(あたりまえかもしれないが)ずっと書いてきた。こういうものが、今売れるだろう、こういうものなら需要があるんじゃないの、という発想で書かれたものは、ただの一本もない。

しかし──

それが、もしかしたら、ぼくの限界なんじゃないかとも思うようになったのである。自分と違う発想で物語について、誰かに考えてもらう──そうすると新しい自分の可能性を広げられるんじゃないか。自分がおもしろいと思うものだけを、自分の発想だけで書いていると、自分という人間を包んでいるある種の“呪(しゅ)”のようなものから抜け出せないのではないか。自分ではない、ひとりの人間のためだけに書く方が、未知の、新しい自分の可能性を広げられるんじゃないか──というより、思いついちゃったら、やってみたくなってしまったのである。

もうひとつは、結末が、そのつど何パターンもある物語。

小説を書いていて思うのは、ここでこのキャラクターが死ななかったらどうよ、それには、こういう枝道が派生して、そちらの展開がこうなって、ああなって──つまり、

“イフ”

もしもあの時という、もう一本の選択肢が見つかるたびに、そのつどそちらの枝道のストーリーと結末も書いてゆくという書き方だ。

これだって、やりようによっては、かなりおもしろくなるのではないか。ゲームの世界では、よくあることだ。

どうよ、こういうやり方。

まだ誰もやってないんなら、このおいらがまず最初に──と思って、

「こんなのどうですか」

と、知り合いの編集者に話をすると、

「それは、おもしろそうですねえ」

と、まず必ず言う。

しかし、

「では、それをぜひうちで」

とは言わない。

「おもしろいですが、まずは、今のうちの連載の○△×を終らせてからですね」

アーメン。

脱線してしまった。

ともかく、そんなわけだ。

どんなわけだよ。

ともかく、前々からわかっていることが、ひとつだけある。

それは──

人は皆、必ず何かの途上で死ぬということだ。

やり残したことだらけ。

なんでだよ、ったって、そういうもんだ。

だから──

安心して下さい。

安心せよ。

そのことに安心して下さい。

どうやらぼくは、私は、もう少し、この好きな仕事をやってゆけそうです。

釣りもできそうです。

おおいに、騒いでおきながら、すんまっせんが、どうもそういうことのようです。

というわけで、みなさん、もうしばらく、よろしくということでした。

2022年4月14日 都内某病室にて

夢枕獏

(夢枕 獏/文春文庫)