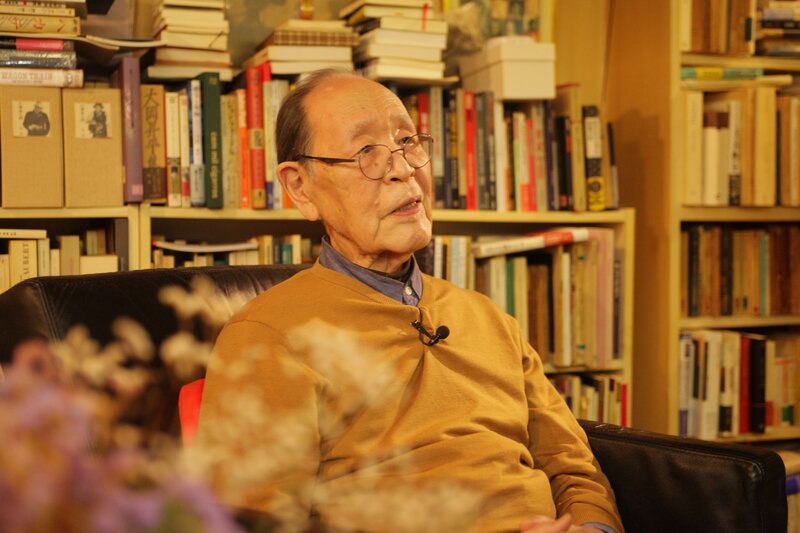

「1970年代の終わりから80年代の初めにかけての立教大学における映画活動は、映画史的な事件だといえるかも知れません」【蓮實重彦氏インタビュー】

2025年5月24日(土)7時0分 文春オンライン

〈 大手映画会社が斜陽になってきたあの頃、日本映画として、日活ロマンポルノだけは途方もなく面白く、刺激的だった【蓮實重彦氏インタビュー】 〉から続く

いま日本映画界を第一線で支える映画監督たちに8ミリ映画など自主映画時代について聞く好評シリーズ。特別編・蓮實重彦氏インタビューの3回目は、リチャード・フライシャー、ドン・シーゲルらもっと評価されるべき映画作家の話から、その影響を受けた黒沢清監督ら立教出身監督たちの出現の意義について語られる。(全4回の3回目/ 4回目 に続く)

◆◆◆

リチャード・フライシャー、ドン・シーゲル、もっと評価されべき作家たち

——黒沢さんはアクションシーンの演出として、カットを割ると説明的で観客はビックリしないから、ワンカットの中でとんでもないことをやったほうがいいと話されていましたが、それがドン・シーゲルのあっけないほど唐突にアクションが始まる演出と共通していると最近気づきました。リチャード・フライシャーを含めて、蓮實先生と共通して支持してきた監督の影響を感じます。

蓮實 それはあると思います。しかし、いまだにフライシャーは世界的に認められてない。だから、ぜひフライシャーが途方もなくすごい映画作家だということを、アメリカ人に教えてやらなきゃいけない。この9月か10月に、ニューヨークのジャパンソサエティが「蓮實が選んだ20本」という映画祭をやってくれるので、そこでフライシャーを入れました。

——フライシャーは何が入っているんですか?

蓮實 あれはなんていう映画でしたっけ。ああ、ジョーン・コリンズが大きなブランコに乗る『夢去りぬ』(1955)です。

——テレンス・マリックが真似した(『シン・レッド・ライン』1998)という映画ですよね。

蓮實 そうそう。

——このインタビューで同世代の自主映画監督にインタビューしていると、デビューから同時代的に注目して見続けてきた監督としてスピルバーグを挙げる方が多いです。先生が同時代的に見てきたのはドン・シーゲルとかですか。

蓮實 そうですね。ドン・シーゲル、リチャード・フライシャー、それからニコラス・レイです。これは高校から大学の1〜2年にかけてのことですが、わたくしがどれほど『殺し屋ネルソン』を面白いと言い張っても、大学の仲間たちは見てもいないのに「そんな映画はくだらない」と切り捨てる。だから、わたくしはドン・シーゲルのために自分の生命を捧げるんだという気持ちで映画評論家になったといっても過言ではない。つい最近もドン・シーゲル論をおさめた書物なんぞを出版しているのですから、バカですね。もう50年、ドン・シーゲルと言いつづけているわけですから。

——一番多感な時期に見た映画ってすごく心に刺さって、それと一生歩み続けるという感じは、皆さんの話を聞いていると共通性があるなと思っているんですけれども。

蓮實 単にわたくしが多感な時に見たということ以上の力が、ドン・シーゲルにもリチャード・フライシャーにも、あるいはロバート・アルドリッチにも漲っています。ところが、そのいずれもアメリカでは一級品としては評価されてない。わたくしから見れば一級品も一級品だというのに……。もう一人、これは古典的なハリウッドのラオール・ウォルシュという、これも活劇の達人といわれている人がおります。世評のように、彼は必ずしも活劇だけを撮っていたわけではなく、無名だが素晴らしい映画をたくさん撮っている。にもかかわらず、アメリカ人は評価しない。許しがたいことです。『私の彼氏』(1946)という素晴らしい音楽映画があるんですけれども、これもニューヨークでやってやろうと思っています。「こんなに素晴らしいものを、お前さんたち田舎者は、知らねえじゃねえか」とニューヨークに殴り込みをかけようと思っているのです。ですから、それは単に自分の感性が豊かだった時代に見た映画の中の素晴らしさというのとは違った、もっと普遍的な意味での優れた作家たちなんです。

多くの映画監督を生み出した授業

——僕は先生の授業を受けてから「どこでカットを割っていたか」「何が見えているのか」を常に意識的に見るようになりました。でも、そこを見ていかないと映画の監督なんかできないですよね。

蓮實 それはそうだと思います。

——そういう意味で、先生の授業から映画監督が何人も出てきたというのは、その見方を教えたということが一番大きいんじゃないかなと思います。

蓮實 そうかもしれません。そんなにお役に立てたかどうかは分かりませんけれど、ただやっていて途方もなく楽しい充実した授業でした。この人たちには何かある、何かを持っていると確信がもてたし、実際、彼らのほとんどは優れた映画作家になってくれました。授業は、まず初めに200人くらい学生がいるのですが、だんだん少なくなっていく。けれども、ある時からだんだん数が限られてきて、それ以来、一挙に減るということはなくなるわけです。そうすると、その人たちが何かやる感じがきわだってくる。実際にその人たちの映画を上映してみると、どれもこれもが素晴らしい。あれはいったい何だったんでしょうね。1970年代の終わりから80年代の初めにかけての立教大学における映画活動は、映画史的な事件だといえるかも知れません。昨年、韓国で立教の8ミリを上映したんです。

——そうなんですか。それは知らなかったです。

蓮實 ある時、全く知らない韓国の人から不意にメールが来て、「パロディアス・ユニティ」(注1)の映画祭をやりたいと言う。

——面白いですね。

蓮實 そこで万田(邦敏)さんを紹介しました。すると、万田さんが実際にソウルに行かれたのですが、結構人が入っていたとのこと。2024年の韓国で1970年代の日本の学生たちが撮った8ミリ映画が上映される。素晴らしいことでは、ありませんか。上映後の討論も非常に充実したものだったというご報告を受けましたから、やっぱり「パロディアス・ユニティ」の若いあの人たちがやっていることは、飛びぬけていたんだと思います。

——僕が現役の頃に黒沢さんと万田さんはもうOBだったんですけど、僕ら後輩の8ミリを全部見て評論してくれたんですよ。それが何より励みになったと思います。

蓮實 環境として、これ以上ない状況ではないですか。

——最後まで残っている学生たちの中には、単位は関係なく4年間ずっと先生の授業を受けている人も多くいました。

蓮實 早稲田からも越境入学をして聞きに来ていた方がおり、それが是枝裕和監督だったと後に知りましたけれど……。

——毎週この映画を観てこいと言われて、その映画の話を濃い内容で聞けるというすごく恵まれた環境だったと思います。

蓮實 あの頃、わたくしは1日3本か4本は平気で観てましたからね。大学で授業をしながら。

映画によって選ばれなければならない

——先生は最近の自主映画はご覧になりますか?

蓮實 足腰がめっきり弱まり、もうほとんど映画館には行けない状態です。89歳ですから、仕方のないことですが……。

——昔は8ミリ、16ミリ、35ミリというフィルムの違いがあって、どうしても映画館には8ミリはかけられなかったんですけれども、今、デジタル化が進んで、自主映画でも出来がよければ映画館でもかけられるし、自主映画と商業映画の区別がなくなった状況がありますが、先生はどうご覧になっていますか?

蓮實 それはいいことだと思いますけれども、安易に誰もが映画が撮れるぞと思う状況が瀰漫してきたことは、あまり良いこととは思えません。やはり、映画によって選ばれなきゃいけないと思います。実際、こちらが映画を選んだのだぞと思っている人たちが撮っている映画って、本当にくだらないものが多い。

——昔もエリック・ロメールは8人ぐらいで映画を撮っていたそうですが、その作り方が一般化してきたような気がします。

蓮實 スマホで撮って、映画ができるわけでしょう。だけど、その時本当に何が撮れているか、何が撮られていないかということが重要だと思います。

注釈

1)パロディアス・ユニティ 黒沢清、万田邦敏を中心としてSPPの中で作られた映画製作グループ。

〈 「自分以外の何かが自分の意志を超えて画面に取り込まれているのですから…」蓮實重彦氏が考える“映画が豊かである”方法 〉へ続く

(小中 和哉/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)

関連記事(外部サイト)

- 【つづきを読む】「自分以外の何かが自分の意志を超えて画面に取り込まれているのですから…」蓮實重彦氏が考える“映画が豊かである”方法

- 【あわせて読む】黒沢清、周防正行、青山真治……多くの映画監督の人生を変えた伝説の立教大学「映画表現論」講義で、蓮實重彦氏が教えていたこととは?

- 【あわせて読む】大手映画会社が斜陽になってきたあの頃、日本映画として、日活ロマンポルノだけは途方もなく面白く、刺激的だった【蓮實重彦氏インタビュー】

- 暴走族の集会に行ってエキストラを勧誘! 高校出たての緒方明監督が駆り出された『狂い咲きサンダーロード』の壮絶な現場

- 朝起きたら白菜になっていた——緒方明監督が衝撃のデビュー作『東京白菜関K者』に込めた“社会への悪意”