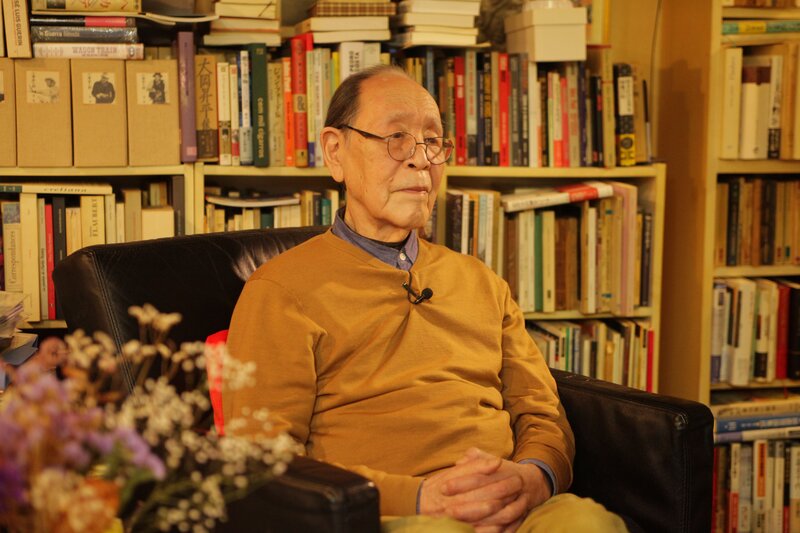

大手映画会社が斜陽になってきたあの頃、日本映画として、日活ロマンポルノだけは途方もなく面白く、刺激的だった【蓮實重彦氏インタビュー】

2025年5月24日(土)7時0分 文春オンライン

〈 黒沢清、周防正行、青山真治……多くの映画監督の人生を変えた伝説の立教大学「映画表現論」講義で、蓮實重彦氏が教えていたこととは? 〉から続く

いま日本映画界を第一線で支える映画監督たちに8ミリ映画など自主映画時代について聞く好評インタビューシリーズ。70〜80年代にかけ行われた立教大学での蓮實重彦氏の講義からは、多くの映画監督が育った。授業で上映された8ミリ作品を、蓮實氏はどう見ていたのだろうか? (全4回の2回目/ 3回目 に続く)

◆◆◆

8ミリから35ミリに行ける人たちだという強い確信があった

——当時、授業では毎年、大体学年末になると8ミリ上映をやっていましたが、あの頃の8ミリ映画にどんな感想をお持ちですか?

蓮實 学生たちの撮った8ミリを見ながら、これは絶対に16ミリから35ミリに行ける人たちだという強い確信がありました。教師として、途方もなく恵まれていたと思います。では、わたくしがそういう人たちを育てようとする気概があったかというと、そういうこととは全く別に、この人たちは「何か持っている」ぞ、という気持ちばかりが強くしていました。他の大学、例えば、東大などで教えても、そういう感じの人は誰もいませんでした。なぜか立教の人たちだけは、絶対に「撮れる人」たちだと確信していました。実際、周防さんなんて、すぐ撮っちゃったわけですから。

——僕が現役の頃、周防(正行)さんは高橋伴明さんの助監督をやっていて、周防さんに頼まれて僕らが教室を借りて、伴明組が来てピンク映画の撮影をしたことがあります。カラミを撮るので僕らは見張りをしたり、エキストラをやったり。周防さんがピンク映画でデビューするのはその少し後ですね。(注1)

蓮實 やはり8ミリって、セルロイドのフィルムがあるわけじゃないですか。それを物質として扱うということと、ビデオで何とか処理してしまえるということとの違いは大きかったと思います。手作りの面白さと言ったらいいでしょうか。この人たちは、全員が手作りの面白さに惹かれているという感じが立教では強くしました。手作りをやっていながら、篠崎(誠)君なんて、非常にうまい画面を繊細に撮ることができる人だったし……。塩田明彦の場合は、彼の長編第1作『月光の囁き』(1999)がロカルノ国際映画祭に出品されたとき、たまたま現地に行っていたので再会できて感動した記憶があります。

——みんな映画を撮りに学校に来ていたんですよね。メンバーをつかまえて自分の映画を撮るために学校に来ていた人たちばっかりで。黒沢(清)さんは卒業していたのによく来て、まだ8ミリを撮っていたし。

蓮實 普通なら、そういう連中の中に駄目な人もいるわけじゃないですか。ところが、つまらぬものはあえて上映しなかったからかもしれませんが、上映されたものは、誰の作品もことごとく見事に撮られている。あれはなぜですかね。

——みんなたくさん撮っていたので、その中から選んで蓮實先生の授業で上映していました。僕の作品も上映したんですが。

蓮實 なんか縫いぐるみの動物が出てきたのがありませんでした?猫かな。

——猫じゃないんですけど。くまです。『地球に落ちて来たくま』(注2)という。

蓮實 クマだ! そうでした。わたくしは貴方の名前を鮮明に記憶していましたから、『くまちゃん』(1993)も見ております。筒井康隆原作の『七瀬ふたたび』にも無視できないショットがあったと記憶しています。

——僕が1年の時に上映したのは、『いつでも夢を』(注3)という高校生の男女がただ歌う3分の映画です。歌う男の子の後ろの空に女の子の顔が二重露出で浮かんでいるというのがラストカットで、それを見て先生は「グリフィスだね」と言われたんです。そのカットは『グリース』のデュエット曲のラストカットを真似したものだったので、「はい」と答えたんですけど、後で友達から「グリフィスって言ってたよ」と教えられて驚きました。そうか、二重露出の元祖はグリフィスなんですね。その後、先生の本を読むと、映画というのは作者が映画史を認識しなきゃいけないと書かれていて、納得しました。

蓮實 古いサイレント映画を見ても、くだらない作品はいっぱいある。ところが、グリフィスはいくら見ても飽きない、というよりそのつど新たな発見がある。それは、やはり画面がすべてを語っているからです。画面の連鎖も素晴らしい。だから、何が見えたかが大事なのです。

——今は簡単にできることですけど、8ミリだったので大変なカットだったんです。男の子を撮ってからフィルムを巻き戻し、黒バックで女の子を撮る。適正な露出が分からず、何度も撮り直しました。当時の観客はそういう苦労をある程度分かっていたから、手間のかかることをやっていると見てくれていた気がします。グリフィスが初めて二重露出をやった時、当時の観客にとって2つの映像がダブって見えることは驚きだったと思うんですよね。それと同じような原初的な見る驚きや作る喜びを8ミリでは感じていた気がします。

蓮實 そう。いずれにしても、素朴な手作り感というのが非常に強くありました。それでいて、皆さん方の作品は、わたくしが期待していた以上のものだった。それが途方もなく嬉しい悦びでした。ここまでやるかというのを、みんなやっていたでしょう。

日活ロマンポルノと黒沢清『ドレミファ娘の血は騒ぐ』

——黒沢さんは「あの時代の日本映画は駄目だったから、自分たちの8ミリの方が映画として勝っている」という思いで作っていたそうです。当時、先生は日本映画の状況をどうご覧になっていたんですか?

蓮實 確かに大きな会社はつぶれかけていたけれど、日活ロマンポルノだけは途方もなく面白かった。むしろ、刺激的だったといえるかと思います。わたくしも何本か、「これはぜひ見ろ」と言った記憶があります。たしかに、いわゆる大手の会社で作っているものがだんだん本当に落ちてきて、角川映画などが出始めた頃でしたね。

——そうですね。

蓮實 ただし、日活ロマンポルノだけは見るに値するという気がしていました。日活ロマンポルノは、当時の日本映画としてわたくしを支えてくれたものです。

——神代辰巳監督とか。

蓮實 神代さんもそうだし、田中登監督とか、曽根中生監督とか、ああいう人たちの撮っていた作品は、ごく普通な映画とみえますが、しかし必ずキラッと光るものがある。

——黒沢さんが日活ロマンポルノとして撮り始めた『ドレミファ娘の血は騒ぐ』(注4)にはSPPメンバーが沢山参加していて、僕も音楽部員Aという役で出演しているんですが、伊丹十三さんが演じられた教授は絶対蓮實先生をモデルにしていると思いました。蓮實先生は作品を見てどう思われました?

蓮實 わたくし自身がモデルかどうかということは、まったく考えなかった。でも、相手が伊丹さんだから、あえて伊丹さんがわたくしめいた人間を演じているなんていうことは考えられないなと思って、そうした見解には激しく抵抗していました。

——蓮實先生のすごくダンディな感じが、伊丹さんのキャラクターには重なっていたんじゃないかなと。

蓮實 わたくし自身は、そうは感じておりませんでした。のちにあの愚かな『お葬式』で喧嘩わかれすることになりましたが、あの時期の伊丹十三とはごく普通につきあっていました。

——そうですか。黒沢さんはあの作品では、自分の8ミリ作品のカットを再現したり、自主映画でやっていた方法論で作っています。日活ロマンポルノとして評価されなかったのが、かえってよかったのかなと思いました。

蓮實 そうかもしれませんね。

——黒沢さんにとっては、そこで一つの転換点だったみたいですけれども。

蓮實 要するに、日活からは拒否(注5)されたわけだから、その意味では商業的に失敗したわけです。ただし、その失敗をむしろ貴重な糧として飛躍し、同じことを繰り返すのではなくて、もっと大胆なことをやり始めた。東映ビデオでしたっけ。

——大映のオリジナルビデオですね。

蓮實 そうそう。そういうところから今の黒沢さんが出てきたということは、本当にすごいことだという気がしています。哀川翔、前田耕陽、大杉漣の三人組にときおり洞口依子などが絡んだりする『勝手にしやがれ‼』シリーズなど、本当に面白かった。男たちが狭い部屋の中で何やらごたごたしているかと思うと、いきなり彼らのいる場所を俯瞰する戸外の超ロング・ショットが挿入されたりして、思わず、やったと歓声をあげたりしたものです。それから、一昨年にフランスでリメークされた『蛇の道』など、至極面白かった。しかし、それらを現実に見るのには、本当に苦労しました。(注6)

注釈

1)『変態家族 兄貴の嫁さん』1984 新東宝 監督:周防正行 出演:風かおる 大杉漣

2)『地球に落ちて来たくま』1982 8ミリ 60分 監督:小中和哉 出演:津畑富貴子

3)『いつでも夢を』1980 8ミリ 3分 監督:小中和哉 出演:大村卓也 川上裕子

4)『ドレミファ娘の血は騒ぐ』1985 監督:黒沢清 出演:伊丹十三 洞口依子

5)日活からは拒否 『ドレミファ娘の血は騒ぐ』は『女子大生恥ずかしゼミナール』というタイトルの日活ロマンポルノとして製作されたが、日活が納品拒否。ディレクターズ・カンパニーが買い取って追撮、再編集して一般映画として公開された。

6)当時製作された大映の黒沢清監督作品は実質的にはオリジナルビデオであったが、「劇場公開作品」として売るために限定された劇場で短期間公開された。

〈 「1970年代の終わりから80年代の初めにかけての立教大学における映画活動は、映画史的な事件だといえるかも知れません」【蓮實重彦氏インタビュー】 〉へ続く

(小中 和哉/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)

関連記事(外部サイト)

- 【つづきを読む】「1970年代の終わりから80年代の初めにかけての立教大学における映画活動は、映画史的な事件だといえるかも知れません」【蓮實重彦氏インタビュー】

- 【あわせて読む】「自分以外の何かが自分の意志を超えて画面に取り込まれているのですから…」蓮實重彦氏が考える“映画が豊かである”方法

- 【あわせて読む】黒沢清、周防正行、青山真治……多くの映画監督の人生を変えた伝説の立教大学「映画表現論」講義で、蓮實重彦氏が教えていたこととは?

- 暴走族の集会に行ってエキストラを勧誘! 高校出たての緒方明監督が駆り出された『狂い咲きサンダーロード』の壮絶な現場

- 朝起きたら白菜になっていた——緒方明監督が衝撃のデビュー作『東京白菜関K者』に込めた“社会への悪意”