若き日の北斎の才能を見出した蔦屋重三郎、『べらぼう』の世界がさらにわかる、板元の仕事と浮世絵師との関係

2025年4月3日(木)6時0分 JBpress

(ライター、構成作家:川岸 徹)

江戸のメディア王と評され、北斎の才能に早くから目をつけていた蔦屋重三郎。「冨嶽三十六景」をヒットさせた西村屋与八。『北斎漫画』を出版した永楽屋東四郎。北斎作品を手がけた江戸の板元たちにスポットを当てた展覧会「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」がすみだ北斎美術館で開幕した。

浮世絵と板元の関係性を深掘り

江戸時代を舞台に、数多くの作家や浮世絵師の才能を見出し、世に送り出した出版人・蔦屋重三郎。その波乱万丈な人生を描いたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」を見ながら、「葛飾北斎はいつ出てくるのか」「北斎を演じる役者は誰か」と、北斎の登場を楽しみにしている人も多いのではないか。

90年の生涯のほとんどを墨田区内で過ごした葛飾北斎とその門人を中心に紹介するすみだ北斎美術館。展覧会「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」では、蔦重こと蔦屋重三郎をはじめ、江戸時代の板元たちが北斎をどのようにプロデュースし、どのような作品を世に送り出したかを辿っていく。

若き日の北斎に目をつけた初代蔦重

まずは「べらぼう」の主役である初代蔦屋重三郎。蔦重が手がけた絵師としては歌麿や写楽が知られており、蔦重と北斎との関係はそれほど深くないように思われる。だが、若き才能の発掘に力を注いでいた蔦重の眼に北斎が留まらないわけがない。

確認されている限りでは、2人の初仕事は寛政2年(1790)、年齢でいうと、北斎31歳(数え)、蔦重41歳(数え)の頃。北斎は人気絵師・勝川春章のもとで春朗と名乗り、さまざまな絵を手がけていたが、蔦重は役者絵の有望な描き手として北斎に注目していたと考えられる。役者絵や「壬生狂言」「仁和嘉狂言」などの錦絵シリーズを出版する。

寛政3年(1791)に出版された「仁和嘉狂言」シリーズは、吉原廓内にある九郎助稲荷の祭礼「吉原俄(よしわらにわか)」を題材にしたもの。芸者や幇間が思い思いの扮装で狂言や所作事を演じながら歩くパレードで、旧暦の8月1日から1か月にわたって開催された。吉原の年間行事の中でも多くの人出を集める重要な催し。蔦重はそんな重要な行事の絵を、若き北斎に依頼した。現在14図が確認されていることからも、蔦重の北斎への期待の高さがうかがえる。

だが、蔦重と北斎の関係は深まらない。当時の北斎は勝川派の画風から一歩踏み出すような役者絵を描くことができなかった。それを蔦重は物足りないと感じたのだろうか、蔦重は北斎ではなく、歌麿や写楽の売り出しに心血を注いでいく。

小説家・北斎を売り出した二代蔦重

北斎と蔦重の板元である耕書堂との関係が再び深まるのは、二代蔦屋重三郎の代になってから。二代蔦重は曲亭馬琴の日記などによると本名は勇介。いせや勘右衛門(板元の伊賀屋勘右衛門と推察されている)の妻の従弟で、初代蔦重のもとへ来て番頭となり、寛政9(1797)年に初代が没すると二代目となり店を継いだとされている。

二代蔦重は北斎を絵師としてだけでなく、作家としても重用。北斎は「時太郎可候(ときたろうかこう、またはときたろうべくそろ)」というペンネームで戯作を手がけ、黄表紙4冊のうち、蔦重のもとでは3冊を執筆している。展覧会に出品されている『児童文殊稚教訓』(寛政13年(1801))はそのうちの1冊。山王権現の使いの猿が文殊菩薩に「人間にしてほしい」と願い出る内容で、作中には筆者の北斎も登場している。

もちろん北斎は本業である絵師としても優れた作品を残した。『潮来絶句集』(享和2年(1802))はいわくつきの1冊として有名。当時江戸で流行していた俗謡「潮来節」を題材に、富士唐麻呂が狂歌と漢詩を詠み、北斎が挿絵を描いた作品。だが、その挿絵が豪華過ぎた。美しい彩色で摺った本書は幕府の奢侈禁令に触れ、蔦屋の番頭・忠兵衛が奉行所に召し出されてしまった。忠兵衛は手鎖の刑に処せられるが、それでも狂歌と漢詩の作者、富士唐麻呂の正体を明かさなかったという。

北斎と仕事を共にした板元たち

北斎はやがて人気絵師となり、代表作を数多く生み出していく。現代でも人気作家が多数の出版社から本を出すのと同様に、北斎の作品も様々な板元から出版されている。

西村屋は宝暦年間(1751〜64)から三代続いた江戸を代表する書物・地本問屋。二代目の西村屋与八は鳥居清長、歌川豊国、長文斎栄之らの名作を出版しているが、なによりも三代目が手がけた北斎「冨嶽三十六景」(天保2年(1831)頃)が名高い。庶民の間で山岳信仰“冨士講”が流行している時代性を捉え、絵の摺りに18世紀初頭にベルリンで開発された発色のよい顔料「ベロリン藍」を用いた。「冨嶽三十六景」の大ヒットは、北斎の画力はもちろん、西村屋与八の戦略も大きい。

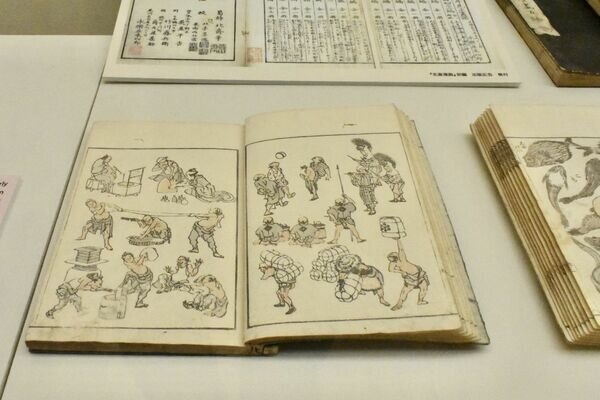

名古屋を代表する板元・永楽屋の二代目である永楽屋東四郎は、北斎の代表作のひとつである『北斎漫画』を手がけたことで知られている。『北斎漫画』は人物、動植物、風景など、さまざまな事物を描いた15編、約4000図からなる絵手本。永楽屋が文化11年(1814)に最初の『北斎漫画』を出版。その後、『北斎漫画』はロングセラーとなり、北斎の生前は12編まで続き、没後に3編の続編が制作された。永楽屋は蔦重とも連携し、江戸にも店を構えていたという。

森屋治兵衛は幕末を代表する板元。喜多川歌麿、歌川豊国、歌川国貞、歌川広重など人気絵師を多く扱うが、抱えの彫師に良工が少なく、“森治の悪彫り”と言われることも多かった。それでも北斎の作品には良作が多く、「琉球八景」「千絵の海」「詩歌写真鏡」などが知られている。

企画立案から絵師の起用、彫師・摺師の指揮までを担った江戸の板元たち。いわば浮世絵の総合プロデューサーといえる彼らの仕事を、北斎作品を通して学んでみたい。

「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」

会期:開催中〜2025年5月25日(日)前期:3月18日(火)〜4月20日(日)後期:4月22日(火)〜5月25日(日)

会場:すみだ北斎美術館

開館時間:9:30〜17:30 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日(ただし5月5日(月・祝)は開館)、5月7日(水)

お問い合わせ:03-6658-8936

https://hokusai-museum.jp/

筆者:川岸 徹