教員の退職者増加の中、「ふきこぼれ教員」は日本の教育を改革する先駆者になれるのか

2025年4月17日(木)21時15分 All About

近年、学校現場では教員の退職者が増加しています。特に目立つのが、20〜30代の若手教員の退職率が高いことです。意欲のある教員を「ふきこぼれ教員」と言うそうですが、そういう人たちの離職も目立ちます。今教育現場で何が起きているのか取材しました。

若手教員の退職者が増加。何が原因?

近年、学校現場では教員の退職者が増加し、教員不足が深刻化しています。特に目立つのが、20〜30代の若手教員の退職率が高いことです。筆者の周囲でも熱心で優秀な先生が現場を離れるケースが多く、その先生方の個人としての幸せを考えると応援したい気持ちと同時に、「学校現場は?」「残された子どもたちはどうなるのか?」という不安も湧いてきて、複雑な気持ちになります。

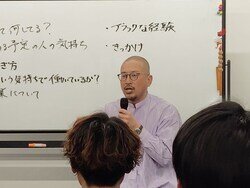

そんな折、現役教師でありながら、SNSで学校教育について発信をしている自称「教員ブラック」氏と、元教員で現在保護者や教員向けにコーチング塾を主催しているドラゴン教育革命の坂田聖一郎氏のトークショーが開催されたので、取材してきました。

その中で語られたことや参加者の声を紹介しながら、教員の置かれている環境と退職を考える理由、日本の学校教育をこれ以上沈下させず、よりよくしていくために何が必要なのかを考えました。

ぜひ読者の皆さんも、教育現場の生の声を聞き、教育をよりよいものにしていくために何ができるのかを考えていただければと思います。

教員の労働問題が教育問題に置き換えられてしまう現場

2025年3月、東京都渋谷区の株式会社ドラゴン教育革命のオフィスで「教員ブラック×ドラゴン先生コラボトークショー」が開かれました。主催は同社代表で元教員の坂田聖一郎氏。大学卒業後、芸人を目指し現在「しずる」として活動する村上純さんとコンビ結成するも解散。その後大学院に進学し13年間の教員生活を経て、現在は2つの会社と1つの社団法人の代表として活動をしています。一方、自称「教員ブラック」氏(以下B氏)は、現役の数学教師(現在は小学校の算数専科教員として勤務中)で、SNSで学校現場のリアルを発信。自身のホームページでは、教員向けに無料でダウンロードできる数学プリントや授業で生徒に出題すると大盛り上がりするクイズネタを数多く紹介しています。

2026年3月末で退職すると公言しているB氏ですが、そのきっかけは、年間の休日が30日以下という教員の長い労働時間でした。

部活の顧問として本来の業務以外の大会運営なども担い、平日は朝6時半ごろに出勤し、退勤するのは夜7時半ごろ。毎日13時間ほど働き、土日は部活動でほとんど丸1日出勤。部活の顧問としてはほぼ無給で(というか自腹を切りながら)働いているにもかかわらず、誰からも感謝されることのないこの働き方をいつまでも続けるのは不可能ではないか……そう思ったことを、B氏はnoteでつづっています。

さらに、そんな現状を変えたいと学校内で動いたけれど「子どものためにやった方がよい」という同僚からの反対意見が追い打ちをかけました。

「労働問題が教育問題に置き換えられて、無駄な仕事を減らそうという意見は“悪”になってしまう。給料の上限も決まっている。長い拘束時間。残業代はなし。変化もない。この人生が自分の目指していた生き方なのか? もっと新しいことに挑戦してみたい。自分のできることで、他の先生の役に立ちたいと思った」とB氏。

思いを共有できない孤独感が教員を苦しめる

坂田氏も、自身が教員を辞めようと思ったきっかけについて、「当時、学年主任と進路指導主事という未経験の仕事をダブルで担当になり、さらに年度途中で入院した同僚に代わり11月に中学3年生の担任も担うことに。休みもなく早朝から深夜まで働く毎日の中で精神的に追い詰められていった」と話します。

昨今こうした教員の働き方が問題視され、部活の外部委託や待遇改善が話題になっていますが、ここまで追い詰められても内部から環境を変えられない現状が、特に公教育の現場にはあるのでしょう。坂田氏も「教員を辞めたことを後悔はしていないが、当時もし周囲とつながれていたら、辞めなかったかもしれない」と言います。

トークショーには、数日前に告知の動画を見て、「仲間がほしい」と居ても立ってもおられず深夜バスで青森から駆けつけた若手現役教員から、現場で頑張る部下のために変えられない現状をなんとかするために情報収集をしたいという現役の副校長先生、43年間働き詰めで自分の勉強をする時間もなかったが、これからは後進のために働きたいのでコーチングを学んでいるという元校長先生まで、さまざまな背景の現職教員や元教員たちが全国から参加し、2人の話を聞きながら、それぞれの思いを語り合っていました。

世代も地域も立場も違いますが、共通していたのは、現状を変えたいという思いとそれを職場の仲間と共有できない寂しさ、今の教育に疑問を持ち学べば学ぶほど周囲から浮いてしまう孤立感、自分自身の勉強をしたくても余裕がなくてできない現状から脱して、もっと視野を広げたいという向上心。ここに集まっている先生たちは皆、先生という職業を愛し情熱を持っている方々でした。

教育への熱い思いを持つほど「ふきこぼれ教員」に

そんな教員を表す言葉として、最近「ふきこぼれ教員」という言葉が使われ始めたそうです。これは、大阪公立大学の伊井義人教授と時事通信社の坂本建一郎氏の日本教師教育学会での発表が初出です。「ふきこぼれ教員」とは「教育を変革したいがために学校を離れた教員」という意味を包含した言葉で、研究発表では、物理現象でいえば、沸騰した⽔がまさに「ふきこぼれる」様⼦に似ていて、⼼理的状況に置き換えると、教育への強い情熱を持ち合わせているからこそ、学校への疑問を抱き、かつ、学校外へと視野が向く様⼦がイメージできる。と書かれています。

B氏もホームページで公開している教材が好評で、これを事業化したいと考えているそうです。情熱を持って仕事に向き合ってきたからこそ、もっと広い世界で自分の力を試してみたい、別の角度から教育に貢献したいと考えたのです。しかし、公立の教員は副業がしにくいという縛りもあります。だから、現場を離れる決心をしたのです。

ドラゴン先生も「自分は子どもが好きで教員になりました。しかし、13年間教員として学校教育に携わる中で、個性豊かな子どもたちに対して、ティーチングを基本とした画一的な教育方針に疑問を感じるようになった。また、教員にかかる負荷や働き方についても、残業が月200時間を超える状況を経験し課題に感じていました。そこで、現在は「学校教育にコーチングとやさしさを」をコンセプトに、子どもたちがイキイキと学べる教育を実現できる世の中を学校の外から作りたいという思いで活動をしている」と話します。

筆者の周りでも、公立教員から教育産業に転職し、全国を回って職員研修をしている人、理想の教育を目指してオルタナティブスクールを立ち上げた人、退職後やはり現場が好きだからと時間講師として現場に復帰しながら、執筆活動や教員や保護者のコミュニティーを立ち上げて活動している人、教師のメンタルコーチとして活動をしながら教育について多様な人が集まる共創対話の場づくりをしている人などさまざまな人がいます。それらの人たちも「ふきこぼれ教員」と言えるでしょう。

筆者は、個人的には、そうした方々の活動を応援しつつも、こんな熱い思いと力のある先生がどんどん現場を離れてしまったら、残された先生にもっとしわ寄せがいくし、子どもたちはどうなるのだろうというジレンマも感じます。

ふきこぼれ教員は、教育改革を外側から起こす先駆者かもしれないけれど、内側から変えようという力が働かなければ、日本の教育はよくはならないのではとも思います。でも、それは先生の犠牲の上で成り立つものではありません。

処遇改善だけでなく、これからの教育を語り合う場づくりを

ではどうしたらいいのか……。現在、公立教員の処遇改善や公立中学校の部活の外部委託など、教員の働き方を改善する取り組みは始まっています。しかし、不登校の児童生徒が30万人を超え、100年続いた学校教育のシステム自体が、制度疲労を起こしているのは確実です。単に目先の働き方改革だけで全てが解決するとも思えません。

先行き不透明なVUCAの時代に、学校教育はどんな役割を担うのか。何のための教育なのか、その目的から問い直していくことが必要なのではと筆者は考えます。

その方向性を表している「学びの共同体」という活動があるので紹介しましょう。

「学びの共同体は21世紀型の学校のヴィジョンであり、哲学であり、活動システムです。学びの共同体の学校改革は、学校を子どもたちが学び合う場所にするだけでなく、教師たちも専門家として学び育ち合う場所とし、親や市民も改革に参加し協力して学び合う学校づくりを推進しています。

その目的は、1人残らず子どもの学びの権利を実現し、1人残らず教師の専門家としての成長を保障し、大多数の親や市民が信頼し協力し合う学校を実現して、民主主義社会を準備することにあります。(学びの共同体研究会ホームページより)」

「学びの共同体」では、東京大学名誉教授の佐藤学氏らによって、子どもも教師も「学び合う」授業が考案され、30年以上前から全国の学校で実践されています。海外にも広がっている取り組みですが、知らないという若手の先生もいらっしゃるでしょう。

以前、少しずつでも現場をよくしていこうと、この「学び合う」授業を個人的に実施し、自身が校長になってから学校全体に広げて成果を出している先生の取材をしたことがあります。この学校の子どもたちは生き生きと主体的に学び、先生も楽しそうでした。

坂田氏も、今回のイベントが各地でふきこぼれそうになっている教員のコミュニティーができるきっかけになるとよいと話していましたが、教育はやはり、社会を作っていく要です。個人でできることには限りはありますが、集合知性が全体を動かしていく力になります。

理想主義だと言われるかもしれませんが、「ふきこぼれ教員」も、現場で踏ん張る教員も、そして保護者も一緒になって、どんな社会を作っていきたいのか、そのために教育はどうあるべきなのかという本質から対話していくことが大切なのではないのか……。そんなことを考えながら会場を後にしました。

この記事の執筆者:中曽根 陽子

数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして、紙媒体からWeb連載まで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエーティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。お母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』(晶文社)など著書多数。

(文:中曽根 陽子)