バクチに負けて“スケベ屋敷”のすぐ裏で妻を抱かせることも…「一種の文化だったわけよ」《津山三十人殺し》が起きた時代の“性に開放的すぎる風習”――2024年読まれた記事

2025年5月1日(木)8時0分 文春オンライン

2024年、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。事件部門の第4位は、こちら!(初公開日 2024/12/07)。

* * *

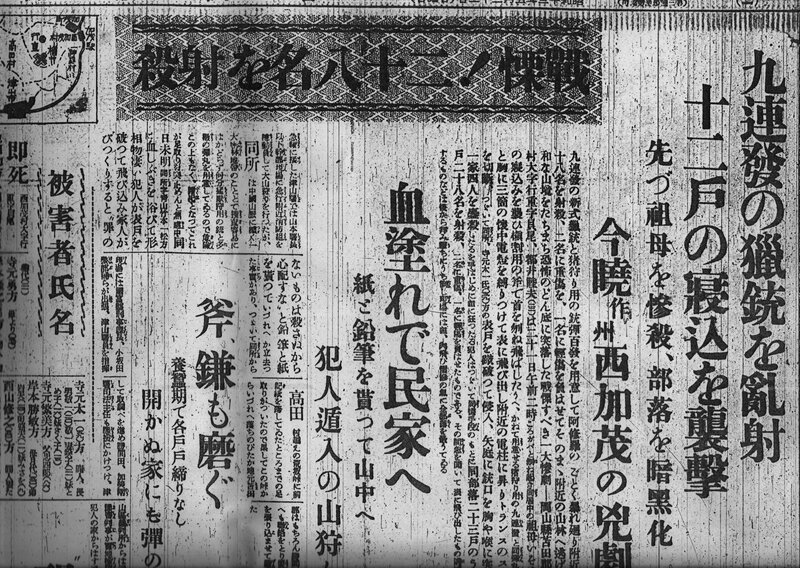

1938年(昭和13年)5月21日未明、岡山県の山間にある西加茂村(現在は津山市)の貝尾という集落で、30人もの老若男女がわずか1時間あまりの間に相次いで惨殺される事件が起きた。その事件こそが、世にいう「津山三十人殺し」である。

ここでは、津山事件研究の第一人者であり、2022年6月に57歳で急逝した石川清さんの記録をまとめた 『津山三十人殺し 最終報告書』 (二見書房)より一部を抜粋して紹介する。

犯人である、当時22歳の都井睦雄は一体なぜ事件を起こしたのか。当時の警察は「集落の女性たちとの痴情のもつれ」が動機であると判断したというが、果たしてそれは真実なのだろうか。睦雄の遺書や当時の社会背景から探る。(全4回の2回目/ 続きを読む )

◆◆◆

遺書をめぐる謎

睦雄は、自殺の直前に書き残した3通目の遺書のなかで、事件を起こした動機についてこう述べている。

〈 今日決行を思いついたのは、僕と以前関係のあった寺井ゆり子が貝尾に来たから、又 西川良子も来たからである、しかし寺井ゆり子は逃した……。〉

こう書き記した一方で、睦雄は数ヵ月前から犯行の準備をしていた形跡も残しており、ふたりの女性の帰省が犯行の実行を早めた要因とも考えられる。

睦雄は幼いころから頭のいい子どもだった。学校の成績も常に優秀で、地元の尋常小学校始まって以来の秀才ともてはやされていた。色黒で筋肉質の男性が多い山村にあって、色白で華奢な睦雄は異色の存在だった。家も裕福で毛並みもいいことから、女性にはけっこうもてたという。

岡山の山中には、古くから夜這いの風習が残っていた。女性の寝所には鍵をかけておかず、夜になると秘かに男性が忍んで逢い引きするというものである。時には昼間でも人目につかないところで逢い引きしたりもした。独身者だけでなく、既婚男女も夜這いの風習を大いに楽しんだらしい。

女性に人気のあった睦雄は、前述の寺井ゆり子や西川良子だけでなく、集落内の10人以上の女性と性的な関係を持っていたとされる。特に年上の既婚女性にもてていたようだ。当時の山村にはいない優男タイプの睦雄は、母性本能をくすぐったのだろう。当時の農村は総じて早婚の傾向にあり、睦雄より年上の女性は既婚者である場合が普通だった。

村内の女性にもてた睦雄は夜這いの風習を謳歌していた。しかし、そんな睦雄にある日、悲劇が訪れた。

結核という診断

19歳のとき「肺尖(はいせん)カタル」、すなわち軽度の結核の診断を受けた。今でこそ、結核は治療可能な病だが、結核は当時の死亡率の上位に入る重病で、“不治の病”と考えられていた。

睦雄が集落内で頻繁に女漁りを始めたのは結核にかかる前からだとも、結核に感染したあとからだとも言われており定かではないが、結核に感染した噂が集落内に広まったことで、睦雄は以前のように女性にはもてなくなった。なかには睦雄が夜這いで出向いても手のひらを返したような冷たい対応をした女性もいたという。

そして、睦雄は集落内で女性と関係を持つ際には対価、つまり金を支払うようになった。

金をもらえるのであれば、睦雄と関係を持つことも厭わないと考える女性も少なからずいたようで、睦雄は19歳から50歳までの集落内の女性を口説いて関係を持とうとした。なかには若い娘を狙って白昼に夜這いをかけたものの娘の母親しかいなかったため、仕方なくその母親を口説いて関係を持ったこともあったという。

金は自分の家の畑などを売り払うなどして工面していた。当時、睦雄は両親と死別し、家族は祖母と姉しかいなかった。姉はすでに他家へ嫁いでおり、事実上、睦雄は当主として、自分の家の財産を自由に処分できる立場にあった。より詳細に事情を検証すれば、睦雄が自家の財産を本当に自由にできるようになったのは、睦雄の誕生日である昭和12年(1937)3月5日以後の話となる。それ以前は、睦雄の後見人の立場であった祖母いねが財布の紐を握っていた。いねは金銭面の管理は比較的しっかりしていたことから、睦雄の金遣いが本格的に荒くなったのは、昭和12年3月以後のことだろう。それ以前からも小遣いは十分にもらっていたはずだが、限度があった。「かなり昔から都井睦雄が金にあかせて、女を買っていた」という噂もあったが、それは誤りだろう。

とはいえ、いくら当時の農村が性に関して開放的だったとはいえ、睦雄の行動と執着心は明らかに常軌を逸脱したレベルにあった。睦雄と関係を持ち、いい小遣い稼ぎをしていた女性たちも、やがて次々と睦雄から距離を置くようになった。なかにはかなりの額の金を受け取りながら、睦雄を恐れて凶行数日前に家族をあげて京都まで引っ越した女性もいた(これについては後述する)。時には堂々と、時には陰で睦雄の悪口雑言を口にする者もあちこちに現れた。睦雄にとって、山村での暮らしはストレスの多い環境となったことは言うまでもない。

女に捨てられ、兵役にさえ就けず

地元の古老の話によると、前述した遺書のなかで名前が登場した寺井ゆり子や西川良子らも、睦雄からかなりの額の金額を受け取り、関係を結んでいたという。しかし、本人たちはその後の警察などの取り調べで都井との肉体関係を否定しているため、真偽のほどは定かではない。いずれにしろ、ふたりは事件の起きる数ヵ月前に睦雄を捨てるように、他家へ嫁いでいってしまった。

そうしたふたりの女性の行動は、彼女たちが意図したものだったかどうかはともかく、睦雄にとっては裏切り行為以外の何物でもなかった。

睦雄は傷ついた。折から戦火は拡大しつつあり、村の若い男性は次々と兵隊に取られていった。しかし、睦雄は結核を患っていたため、兵役にさえ就けない。正確には、睦雄は徴兵検査に「丙種合格」だった。当時の徴兵検査の合格には、上から甲種、乙種、丙種などランクがあり、甲種と乙種合格までが一般的な合格ラインとされた。そして丙種合格は、「戦場では使い物にならない欠陥品」という、いわば負の烙印といえるものだった。これは睦雄のプライドを大きく傷つけ、コンプレックスとなったはずだ。

そんな鬱々とした気分の最中、自分を裏切って他家へ嫁いだふたりの女性がたまたま里帰りした。

この機会を逃すことなく、睦雄は凶行に走った——。

「助平屋敷」という夜這いの名残

津山事件が発生した貝尾とは市街地を挟んで反対側に「物見(ものみ)」という集落がある。

2001年(平成13)8月、私は津山事件の取材で物見を訪れた。

物見には旧因幡国(今の鳥取県)と津山を結ぶ因幡街道が通っていた。物見の集落のはずれ、旧因幡街道の山道のすぐ脇に草が鬱蒼と茂った平地がある。その平地には戦前のある時期まで、“助平屋敷”と呼ばれていた屋敷があったという。

それにしても助平とは何やら所以のありそうな名前だ。いったい、助平屋敷の所以とは何なのだろうか。物見に住む古老に聞いてみた。

「ああ、そこは昔の賭場の開かれたところだよ。山の中の村じゃ、娯楽なんてほとんどないからねえ。数少ない娯楽のひとつが博打だったわけさ。サイコロや花札など、いろんな博打が開かれたようだよ」(物見に住む古老)

だが、なぜ博打を意味する言葉ではなく、助平などという枕詞がつけられているのだろうか。

性的に開放された風習の中で

「助平といえば、そりゃひとつしかないだろうよ。男と女の例のスケベのことさ。昔はなあ、博打をやって負けたとき、よく自分の女房を一晩とか二晩、貸し借りしたものなんだよ。負けが込んで支払う金がなくなったときは、女房や娘を代金がわりに勝った奴に貸したんだよ。

でもね、昔はこの辺の山の村にはどこでも助平屋敷みたいな賭場があってさ。必ず金がないのにやってきては大負けする奴がいたもんさ。そんなときは、代金がわりに女房や娘を差し出すのが普通でさ。えっ、もし女房や娘が借金のカタになるのを嫌がったらどうするのかって? そうしたら、着ているものとか身ぐるみはがされて、ひどいときには家や土地まで取られるわけだからさ。仕方なく我慢するしかないんだよ。

時にはなあ、バクチに負けたら、助平屋敷のすぐ裏とかで、すぐに女房を抱かせたりしたこともあったそうだよ。そうしたら、女房のほうもさ、どうせ身を任せなきゃいけないなら、楽しまなくちゃ損って感じで、かえって亭主以外の男との情交を割り切って楽しんでいたらしいよ。まあ、博打に女房を賭けるような男なんて、どうせろくでもないダメ亭主だしね」

もともとこの地の山間には夜這いの風習が残り、性的にかなり開放的だった。だから、夫が自分の妻を他人に貸すのも、妻が隣人に抱かれたりするのも、現代に比べれば抵抗は少なかったのだろうか。

外部に対して普段はかなり閉鎖的な山の集落だが、いざ一歩村の内部に入ると、博打の代金の代わりに妻や娘を貸し借りしていたという驚くべき状況の存在に直面する。しかもそんな状況が日常的に、半ばオープンに存在していたのだ。

「だからさ、明らかに亭主の顔とは違った子どもがあちこちで産まれたりしたものさ。でも、それは異常じゃないんだ。一種の文化だったわけよ」

睦雄は、このような農村独特の開放的な雰囲気のなかで育ったのだ。

(石川 清/Webオリジナル(外部転載))

関連記事(外部サイト)

- 【続きを読む】「首がちぎれる直前、枕を覆う布に必死で嚙み付いていた…」1時間で30人惨殺した《津山事件》の犯人が“最初に祖母を殺した”理由

- 【もっと読む】「あー、誰にも言いたくないし、思い出したくないわぁ」家族5人を殺した犯人との関係を邪推され…《津山三十人殺し》で生き残った女性が語る“その後の人生”

- 【最初から読む】22歳の若者が1時間で30人を惨殺「殺したのは自分をいじめたり捨てた女性ばかり…」現地で関係者に聞いた《津山事件》犯人の人物像

- 【画像】「スケベ屋敷」に「夜這い」の習慣…当時、性に開放的すぎる風習が残っていた津山事件が起こった集落・貝尾や事件の関連写真を見る

- 阿部定、三億円、口裂け女……。有名すぎる昭和の怪事件30を8ページで漫画化、見えてきた“世相”とは!?