バリバリ成果を上げる上司はノートにコレを書いている…「たった一つのスキル」から顧客を爆増させる方法

2025年4月24日(木)8時15分 プレジデント社

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』(KADOKAWA)

※本稿は、デザイン研究所『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

■スキルマップとは何か?

スキルマップとは何で、どうやって作るものなのか?

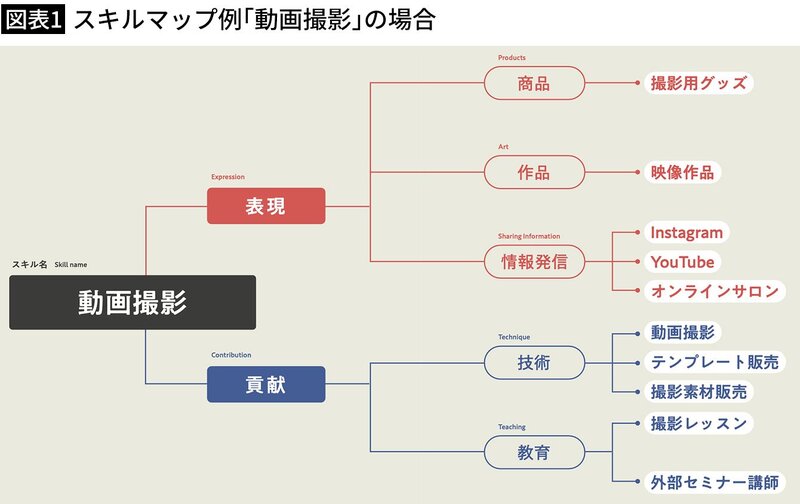

詳しい説明に入る前に、「1つのスキルからこんなにもアイデアが広がるんだ」「どんなスキルでも活かす方法を見つけられそう」と感じていただくために、まずはスキルマップの2つの具体例をご覧ください。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』(KADOKAWA)

動画撮影というスキルを書き込むことで、「撮影で役立つグッズを作って売ってみる」「動画作品を作ってコンテストに応募してみる」「動画の作り方をYouTubeで発信したり、動画×キャンプのように他のものと組み合わせて投稿したりする」「撮影した動画をストックサイトで販売する」「アニメーション制作ができる人とチームを組んで新しい動画を提案する」「企業向けに広告動画の作り方のセミナーを開いてみる」などの可能性が広がります。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

ピアノがスキルである場合も同様に、「オリジナル曲の楽譜を作って、演奏会で販売してみる」「みんなが知っている合唱曲をアレンジしてYouTubeに上げてみる」「ピアノで稼ぎたい人に向けてブログを書く」「歌手のライブにバックバンドとして出演する」「ピアノの先生として◯◯向けレッスンを行う(小学生向け、保育士向け、音大生向け)」などの可能性が広がります。

■スキルマップがあれば、アイデアや可能性が広がる

スキルマップは自分のスキル・知識・経験を活用する際に欠かせないものです。スキルマップに当てはめて考えてみることで、1つのスキルから広がるたくさんのアイデアや可能性を見出し、それを実行するための戦略を立てることができます。

スキルマップは次の3つの要素で構成されています。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

(1)あなたのスキル

(2)2つのカテゴリー:「表現」「貢献」

(3)5つのジャンル:「商品」「作品」「情報発信」「技術」「教育」

この章では、上記の要素についてそれぞれ解説します。まずはそれぞれの要素を理解して、スキルマップを正しく活用するための準備を始めましょう。

■スキルの見つけ方のヒント

スキルマップの一番左側にはあなたの「スキル」が入ります。スキルの見つけ方は本書の第1章で詳しく解説しますが、

周りの人よりもちょっとだけ得意 (例)ピアノが弾ける

周りの人よりもちょっとだけ詳しい (例)アニメの知識がある

周りの人よりもちょっとだけ上手にできる (例)毎日自炊している

など、他の人と比べて“少しだけでも”秀でていると感じることであれば、その分野のプロでなくても「スキル」に入れてOK。あるいは、スキルマップは未来を導くための手段ですので、

好きなもの (例)お菓子を食べるのが好き

興味のあること (例)テレビで見たけん玉プレイヤー

これから伸ばしたいこと (例)DIYをやってみたい

など、まだ獲得していないスキルを入れても構いません。他にも、

身体能力 (例)走るのが速い、早起きが得意

コミュニケーション能力 (例)聞き上手、人前で緊張しない

性格や考え方 (例)キレイ好き、ネガティブ

見た目 (例)ドレッドヘアー、ダイエットに成功

趣味 (例)散歩、映画を見ること

など、自分の個性も「スキル」として活用できます。

なお、上記の例に挙げた「ネガティブ」のように、自分では短所に感じているようなことであっても「スキル」になり得ます。短所は共感を生みやすく、また「ネガティブ」も「リスク管理能力が高い」のように長所に言い換えることもできるからです。

最初はできるだけたくさんの「スキル」を書き出しておくことをおすすめします。自分では気づいていないスキルが眠っている可能性も大いにあります。友人やパートナー、同僚など周りの人に聞いてみるのも手です。

■スキルを整理するための2つのカテゴリー

スキルマップは大きく分けて「表現」と「貢献」の2つのカテゴリーに分かれています。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

2つのうち貢献カテゴリーは、顧客の望む成果や目的の達成に役立てば報酬を獲得できるため、収入を確保しやすいところがメリット。

そのため、最初は貢献カテゴリーに属する「技術」や「教育」を中心に提供して土台を築いてから、表現カテゴリーにチャレンジする人が多いです。また企業に勤めている人も、勤めながら表現カテゴリーに個人でチャレンジする人が多いです。

カテゴリーを見分けるときは「主な目的は何か?」で判断します。

・自分の考えや心の中にある想いを表す→表現カテゴリー

・クライアントや世の中の役に立つ→貢献カテゴリー

分類が難しい場合は、そのモノやサービスが次で説明する5つの「ジャンル」のうちどれに当てはまるか?を考えると分かりやすいです。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

・痩せている人のためのプロテイン→“プロテイン(食品)”は商品ジャンル→表現カテゴリー

・情熱的な自己啓発セミナー→“セミナー”は教育ジャンル→貢献カテゴリー

■商品は「複製可能」な表現

表現カテゴリーのうち「商品」は、複製可能なものを指します。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

例えば、

・Tシャツ(たくさんプリントできる)

・書籍(部数制限なく刷れる)

・イベント(何度も開催できる)

などが当てはまります。商品は、形ある(触れられる)物体として存在する「有形商品」と、サービスや情報など物体ではない「無形商品」の2種類に分かれています。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

例えば、スキルマップのスキルに「筋トレ」を入れるとしたら、

・有形商品:オリジナルのプロテイン、トレーニング器具、トレーニングウェア

・無形商品:筋トレアプリ、マッチョレンタル

などの商品展開が考えられるでしょう。

5つのジャンルの中でも「商品」は種類が多く、アイデアを広げやすいという特徴があります。一方で、ファンがついていなかったり商品設計が不十分だったりすると、たくさん売ることは難しいジャンルです。

■作品は「複製を制限する」表現

表現カテゴリーのうち「作品」は、複製不可能なもの、あるいは複製を制限したものを指します。この世に1つしかない一点ものや数量限定のグッズです。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

例えば、

・原画

・立体アート作品

・ドローイング

・写真

・動画

・詩

・ハンドメイド作品

・オーダーメイド家具

・NFT(偽造や改ざんができないデジタルデータ)

などの表現方法があります。5つのジャンルの中でも「作品」は数が限られており希少性が高いため、販売時には商品と比べて価格が高くなる傾向にあります。

混同されやすい「商品」と「作品」の違いをまとめると次のとおりです(図表9)。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

〈「作品」と勘違いされやすい「商品」〉

・映画→何度も上映されるから「商品」

・チケット制の展示会→多くの人が来場できるから「商品」

・複製画やプリント作品→エディションナンバー(シリアルナンバー)がないなら「商品」

■情報発信は「発信に価値がある」表現

表現カテゴリーのうち「情報発信」は、自分のスキルをコンテンツ(文章・画像・動画・音声など)として表現し、多くの人に届けることを指します。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

「情報発信」は自分のスキルを表現できる場所です。価値のある発信を続けることで、

・ブランディングになる

・ファンができる

・商品や作品を販売しやすくなる

・技術や教育のお客様が見つかる

などのメリットがあります。また、情報発信におけるコンテンツは、発信後も検索されたり見返されたりと「資産」として蓄積されていく場合があります。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

最初のうちは直接収益を生むことができなくても、コツコツ続けていれば自分のやりたいこと(稼ぐことを含む)を後押ししてくれる大きな武器となるでしょう。

■技術は「提供する」貢献

貢献カテゴリーのうち「技術」は、自分の持つスキルを提供することを指します。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

「技術」は以下の方法が考えられます。

・依頼を受けて、スキルを使って完成させた制作物を納品

・需要がありそうな素材を作成し、ストックサイトなどで販売

・他の人のスキルとかけ合わせたチームを編成し、幅広い案件を受注

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

■教育は「教える」貢献

貢献カテゴリーのうち「教育」は、自分のスキルを他の人に教えることを指します。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

・レッスン

・講座

・セミナー

・ワークショップ

・コンサルティング

などを通じて、そのスキルを習得する方法や関連する知識、上手くいくコツを教えます。ひと言で「教育」といってもさまざまな方法が考えられます。例えば、

(例)スキル:絵を描くこと

・マンツーマンの1dayアート体験教室

・自宅で学べるテキスト&絵画キット

・動画教材を使うオンラインレッスン

など、1つのスキルから複数の「教育」を展開できます。①期間②提供先③人数④場所⑤教え方を組み合わせて、自分に合った教育カリキュラムを作ることが大切です。

出典=『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』

デザイン研究所『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』(KADOKAWA)

わたしたちは今、昔よりずっと多くの選択肢がある社会に生きています。自由である一方、本当に必要なものや幸せだと感じる道を選ぶことが難しくなりました。選択肢があふれる豊かな時代だからこそ、自分らしい人生を見つけにくくなっています。

この本は、そんな現代社会において「より良い選択肢を選びたい」「自分のスキルを使って、自分らしい人生を切り開いていきたい」と考えるすべての方に向けて書きました。

身の回りにあふれる選択肢を整理し、自分らしい未来へと導いてくれるあなただけの地図、「スキルマップ」。これを通じて、経済的な豊かさも精神的な豊かさも手に入れることができるでしょう。本書が「自分らしい人生」を探し求めている人々の役に立つことを祈っています。

----------

デザイン研究所(でざいんけんきゅうじょ)

グラフィック・Webデザイナー

デザイナーからノンデザイナーまで、役立つデザインポイントをわかりやすく解説するメディア。SNS総フォロワー数は60万人以上を誇り、デザインジャンルでは日本最大級(2025年4月時点)。また、3連休で終わる最速のデザイン講座「ノンデザッ!」なども主催している。著書に『隠れた強みと好きなことが才能に変わる スキルマップ』『デザインのミカタ 無限の「ひきだし」と「センス」を手に入れる』(ともに、KADOKAWA)、『マンガでカンタン! デザインの基本は7日間でわかります。』(Gakken)がある。

----------

(グラフィック・Webデザイナー デザイン研究所)