「給料分以上の働き」の具体的な金額はこれだ…ミドル転職で成功する人が「職務経歴書」に職務を羅列しないワケ

2025年4月30日(水)17時15分 プレジデント社

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo

※本稿は、黒田真行『いつでも会社を辞められる自分になる』(サンマーク出版)の一部を再編集したものです。

写真=iStock.com/mapo

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo

■なぜその「職務経歴書」は落とされるのか

転職活動では「職務経歴書」を書くことが一般的です。「職務経歴書」という漢字5文字の字面にも問題があると思うのですが、職務経歴書は職務をただ羅列するものではありません。言わなければいけないのは、

「私があなたの会社に入社したあかつきには、これだけの役に立ちます」

ということです。したがって、職務経歴書もこれが想像できるものになっていなければなりません。

会社側が期待しているのは、その職務経歴を以て、この会社でどんなことをしてくれそうか、ということです。東京営業所配属、大阪営業所に異動、京都営業所に異動、などと職務の羅列がただ書かれているだけでは、それが想像できません。

たとえば営業なら、これだけの売り上げだったものを、これだけにした。こんな工夫をして、ここまでの目標達成ができた。営業所長として、営業所にこんな課題があったから、こんなふうに改善したら、これだけ改善できた。そんなふうに書かれていると、自社での期待もイメージできます。

任されていた役割の話と、その役割の中で生み出した価値の話はまったく別なのです。

■「その成果はいかにして生まれたか」を語れるか

逆に言えば、今の仕事で成果を出す必要があるし、その成果をアピールする必要があります。ただ、単にアピールされても、採用側にすれば、同じことを自社でしてもらえるという思いにはならない。

だから、その成果はいかにして生まれたかという再現性を説明する意味が出てきます。こんなふうにして、こんな成果を出せた。ここまで語って初めて、「もしかすると、この会社でも同じような取り組みをして成果を出してもらえるのかも」と思ってもらえるのです。

となれば、今の会社で成果を出そうと頑張ることはもちろんですが、どうやって成果が出せたのかをしっかりと言語化しておく必要があります。そして、それをしっかり記録に残しておくのです。

いつ、どんな課題があったときに、どんな取り組みをして、どんな結果が出せたのか。今の会社で働いているうちから、こうしたことを意識しておき、しっかりメモに残しておく。そうでなければ、職務経歴書を書こうとしても思い出せないのです。思い出せたとしても、わずかしかない。本当はもっとたくさん成果があったのに、そのアピールができない、ということになってしまいかねないのです。

■職務経歴書で「ポテンシャルを見抜いてもらえない」人

職務経歴書を書くときのため、というわけではないかもしれませんが、できる人はきちんと成果とその背景を意識しています。もし、忘れてしまいそうだと考えるなら、記録に残しておいたほうがいいでしょう。

そうすることで、職務経歴書や面接で自分のことを説明しやすくなるし、自分の強みの理解も精度が上がります。強みの裏付けを語れるようにもなるのです。

何度も書いているように、年を経るごとに求人は減り、採用のバーは高くなります。面接に進める確率も落ちていく。書類審査に次々に落ちてしまう、というケースも珍しいことではありません。

それは、しっかりと職務経歴を説明できていないことに起因している可能性があります。採用側が履歴書や職務経歴書を見て、「ああ、この人では今の課題は解決できないな」と思われてしまっている可能性が高い。

もし、「お、この人は何かやってくれるかも」と思えたら、少なくとも面接までは進むでしょう。進めないということは、その可能性を書類からかぎ取ってもらえなかったということ。職務経歴書から、ポテンシャルを見抜いてもらえなかったということに他なりません。

写真=iStock.com/mapo

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo

■面接が「仕事の事前打ち合わせ」と化す

それこそ、本当に優秀な人の中には、まるで専門職のコンサルタントで仕事を引き受ける際の事前打ち合わせのように面接が進んでいく人もいます。

今、この職種を募集しているということは、どんな課題があるのか、と確認する。その課題について、より深く聞いていく。そして、それに対して、自分が入社したら、こんな経験をベースに、こんなふうに取り組みを進めるので、この順番で解決できるのでは、と提案する。

結局のところ、採用側が求めているのは、こういうことなのです。自社に何か課題があるから、人材を採用しようとしている。その課題をクリアしてくれる人を求めている。だから、その課題をしっかり聞くことには大きな意味があります。そして、自分ならどう解決するかを、プレゼンテーションする。

採用側が、「おお、それはいいかもしれない」となれば、当然、内定に至る確率は高まります。

■この人は「給料分以上の働き」をしてくれるか

やってはいけないのは、ただ自分の職務経歴だけを提示して、「どうでしょうか」と問うてしまうことです。それこそ、「自己PRをしてください」と言われて、「小学校時代は、図書係をやっていました」と答えるようなものだと私は思っています。やっていたことは事実ですが、その事実が相手にとって何の意味も持ちません。

黒田真行『いつでも会社を辞められる自分になる』(サンマーク出版)

「図書係」だったとしても、「本を汚して戻してくる人がいるので、こんな対策をして減らしました」「破れている本が多かったので、こんなことをして修繕する仕組みを作りました」「本の貸し出しを増やすために、こういう取り組みをしたら2倍になりました」などと報告できる人もいる。さて、どちらが期待できそうでしょうか。

採用側、もっと言えば、給料を払う側の立場に立ってみることです。

この人には給料分の働きはしてもらえそうにないな、と思える人を採用することはありません。大企業に勤務する人の中には、自分が上げた成果と、もらう給料との関係に鈍感な人もいます。給料分の働きをしっかりしてもらえるかどうか、採用側はシビアに見極めています。ちなみに「給料分の働き」とは、社会保険や雇用にかかる経費を含めると「給与支給額の3倍の粗利」を生み出し続けることを指すのが一般的です。

----------

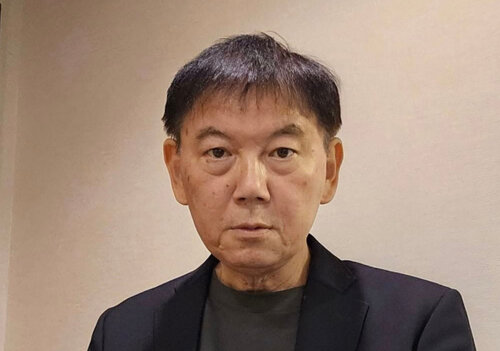

黒田 真行(くろだ・まさゆき)

転職コンサルタント、ルーセントドアーズ代表取締役

1965年兵庫県生まれ、関西大学法学部卒業。1988年、リクルート入社。以降、30年以上転職サービスの企画・開発の業務に関わり、「リクナビNEXT」編集長、「リクルートエージェント」HRプラットフォーム事業部部長、「リクルートメディカルキャリア」取締役などを歴任。2014年、リクルートを退職し、ミドル・シニア世代に特化した転職支援と、企業向け採用支援を手掛けるルーセントドアーズを設立。30年以上にわたって「人と仕事」が出会う転職市場に関わり続け、独立後は特に数多くのミドル世代のキャリア相談を受けている。著書に『採用100年史から読む 人材業界の未来シナリオ』(クロスメディア・パブリッシング)、『35歳からの後悔しない転職ノート』(大和書房)など。

----------

(転職コンサルタント、ルーセントドアーズ代表取締役 黒田 真行)