螺旋やかたつむりは何を表す? 鮮やかなオレンジ色は…「一見わけがわからない」抽象画に描かれた“青年期の活発さ”

2025年4月23日(水)12時10分 文春オンライン

抽象画を難しいと感じる人は多いかもしれません。何か具体的なものを表しているわけではないので、取っ掛かりがなく、どう受け止めていいのか戸惑ってしまうからではないでしょうか。

実は、抽象画は長らく主題がないものだと考えられてきましたが、黎明期の抽象画は神秘主義思想の影響を強く受けていたことが分かってきています。一見わけが分からなく見えるその表現は、写実的描写で表すのが困難な象徴的な内容を、抽象的な手法によって描こうとしたものでした。抽象画の奥には、考えられていたよりずっと豊かな世界が広がっていたのです。それは物語画を読み解くのとは違い、感じ取るように受け止めた方がしっくりくるものといえます。本作を描いた画家ヒルマ・アフ・クリント(1862-1944)もそのような抽象画を描いた一人でした。

抽象画が生まれたのは1910年代前半で、カンディンスキー、モンドリアン、マレーヴィチなどが創始者と見なされています。ところが、本作の制作年を見ると1907年です。つまり、ヒルマは巨匠たちに先駆けて純粋な抽象画を生み出していたパイオニアということになります。

ヒルマの抽象画制作の原動力は神智学でした。欧米では19世紀末頃から神秘主義思想が流行し、特にブラヴァツキー夫人(1831-91)が提唱した神智学は有名です。自然の奥に高次元の本質があるとし、瞑想や交霊術などを通じてその理解を深めることで人類の精神が進化すると信じた思想でした。ヒルマはこの神智学に早くから傾倒していました。神智学では、高次元のものが色や音といった象徴として知覚されると考えていたことが、ヒルマの抽象的な絵画創作に影響したと思われます。また、先に触れた抽象画の巨匠たちも神智学に傾倒した時期があり、抽象画の成立に神秘主義が果たした役割は大きかったといえます。

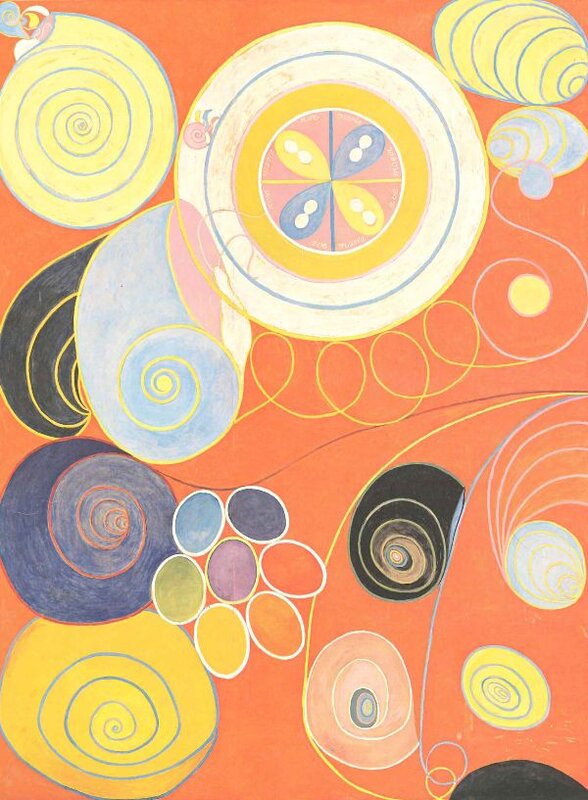

ヒルマ・アフ・クリント「10の最大物、グループⅣ、№3、青年期」 1907年 テンペラ・紙(カンヴァスに貼付) ヒルマ・アフ・クリント財団蔵

本作は、ヒルマが受けたという「人生の4つの段階」についての啓示をもとに制作された10枚シリーズの1枚で、青年期を表しています。一点が高さ3m級の巨大画で、たった2か月でシリーズを完成させたといいます。彼女の作品は、神秘思想の影響を抜きにしても、造形作品としての完成度が高い点も見どころです。たとえば、本作の手の跡が残る塗り方に表れる個性、手描きらしい柔らかい曲線の安定感。そして、淡い色彩を基調としながら濃い色でバランスよく画面を引き締め、丸っこい形で統一した構成には、ヒルマの画家としての確かな力量がうかがえます。

各モチーフの意味については、螺旋やかたつむりは霊的進化を、青と黄色は女性性と男性性を表すと解釈されてきました。しかし、画家独自の象徴体系については未解明な部分が多いのも事実。それでも、たとえば鮮やかなオレンジ色や有機的モチーフの弾むようなリズムなどに、青年期の活発さというものが感じられるはず。そんな風に自由に感じるところから抽象画鑑賞を始めてみてはどうでしょう。

INFORMATIONアイコン

「ヒルマ・アフ・クリント展」

東京国立近代美術館にて6月15日まで

https://www.momat.go.jp/exhibitions/561

(秋田 麻早子/週刊文春 2025年4月24日号)