レオ・ザ・フットボールが新書籍に込めたサッカーの真理【インタビュー】前編

2023年5月19日(金)14時0分 FOOTBALL TRIBE

サッカー戦術分析YouTuber、レオ・ザ・フットボール(本名:名久井麗雄氏)。YouTubeチャンネル『Leo the football TV』の登録者数は22万人以上。日本代表戦や欧州サッカーのリアルタイム解説動画における、的確な考察には定評がある。

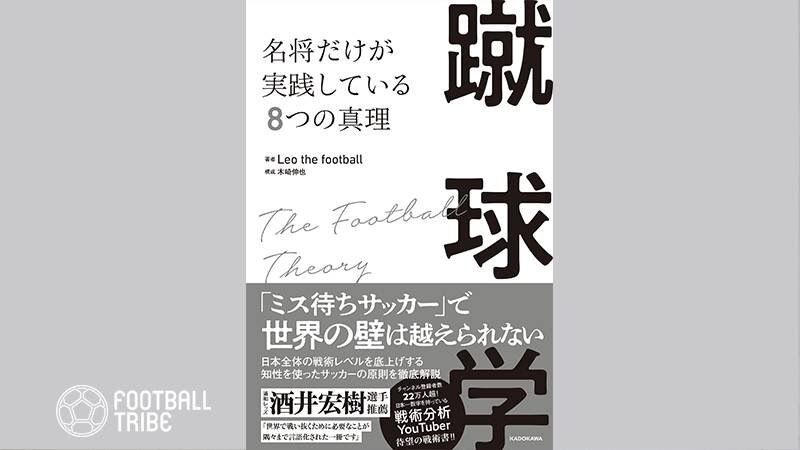

Jリーガーや海外プロ選手の個人分析官も経験し、現在はシュワーボ東京(東京都リーグ4部所属の社会人チーム)のオーナー兼監督を務めている同氏に、6月2日に発売される新書籍『蹴球学〜名将だけが実践している8つの真理〜』(著者:Leo the football、木崎伸也/出版:KADOKAWA)に込めた想いを存分に語ってもらった。

ここではインタビューの前編を紹介する。(インタビュアー:今﨑新也)

「情熱を論理で加速させる」

ーまず、この書籍の出版に至った経緯を教えて下さい。

レオ:株式会社KADOKAWAの笠原さんから出版のお話を頂きまして、自分が作りたい本を作らせて頂いたというのが経緯ですね。そして、作る本が読みにくかったり、本気で世に出したのに伝わらないというのが一番辛いと思っていたなかで、信頼がおけるのがライターの木崎伸也さんでした。木崎さんが書いて下さるのであれば、僕の言いたいことが誤解されず、楽しい形で伝わると思ったのが出版に至ったポイントです。

ーこの書籍に込めた想いを、改めて教えてほしいです。

レオ:物事にはセオリーがあって、セオリーというのは真理や論理だったりする。ただ、セオリーと感情が分けて語られがちなんです。感情もセオリーのひとつですし、論理的に取り組むことで感情や情熱の最大火力が出ます。感情だけでやらされたり、理に適っていないことをやらされたりするのが、サッカー業界だったんですよね。

僕はサッカーの部活で育ってきた人間ではないので「こっちのほうが上手くいくし、俺なんかが気づくのに、何でこれをこうやらないんだろう?」と、疑問に思う時間が長かったんですよ。自分で現場に出て、いろいろ知って、いろいろな選手の話を聞いて、教え子ができるなかで、「こういう教え方されたことない」とか、「凄く分かりやすく、尚且やりやすくなった」という声を頂けるようになりました。

僕は、上手くいっている人とそうでない人の共通点から、サッカーの技術的な知識や戦術的な知識をあぶり出しただけ。これをやる人が少なかったサッカー業界のなかで、実際に上手くいっている模様を配信で皆さんに観て頂いたり、自分が現場で体感したことをより一層世間に広められれば、日本のサッカー自体がもっと質の高いものになるだろうなと思って。「情熱を論理で加速させる」という考え方を、本として世に出していく感じです。

ー他のサッカー戦術解説書籍と差別化を図った部分、レオさんがよりオリジナリティを発揮した部分はありますか?

レオ:YouTubeを始めたての頃はサッカー書籍を読みましたけど、今は全然読まないんですよ。ただ、僕が毎週死にもの狂いで作っている「蹴球学」の授業について木崎さんが書いて下さったものなので、自然と差別化されるだろうという感じですね(笑)。

ーあの「蹴球学」の配信授業こそ、レオさんの作品や生き方そのものですよね。

レオ:僕が毎週フルスイングで、普段のYouTube配信から2つ位ギアを上げて、授業の前日からそのことばかり考えて作っているのが「蹴球学」です。論理性のないサッカー業界に嫌気が差して、行動している僕が本気で作っているものなので、差別化はされるだろうなと思います。

Leo the football学園(自身のオンラインサロン)に入ってくれた人に、体裁だけ整えて「はい、今週のコンテンツです。お金払ってね」という気持ちは1ミリもなくて。シュワーボの選手には「有り難いし助かる」という気持ちになってほしいですし、サポーターとして入会してくれている人、指導者としての勉強のために観て下さっている人には「これ知っておくと奥深く観れる。指導に活きる」と心の底から思ってもらいたい。このハードルで始めたせいで苦しんでいるんですけど(笑)。

「戦術家ではなく、良い指導者に」

ー書籍では、サッカーの8つの真理を解説されています。まとめるのが最も難しかったのはどれですか?

レオ:本を作る苦しみとは違う話になってしまいますけど、僕がYouTube始めたての頃にやっていたのは、配置論がメインでした。「ここにこの選手がいることで、こういう現象が起きる」みたいな。これを現場で活かして活躍したいと思っていたのですが、そもそも配置論は、選手の技術が最高峰のレベルだからこそ成立するものなんです。

料理に例えると「最高級の食材は揃っている。あとはどういう調理が一番良いか」という話。食材が揃ってないと、どんなに良い調理をしても美味しい料理にはならない。でも僕が指導者として現場に出た場合、最高級の食材にあたるスター選手たちを率いるわけではないですよね。そうなると食材(選手たち)を育てなければならないし、「どうやって良い食材にするか」という課題に向き合う必要がある。なので(プロクラブの監督とは)全く違う仕事です。

戦術家ではなく、良い指導者になるために何が必要か。逃げずにこれに向き合ったからこそ「こういうパスの出し方をすれば相手に読まれない」「プロ選手のなかでも一握りがやっているパスの出し方にはセオリーがある」といった真理に気づき、言語化できました。これが指導者としての腕の見せどころなんですけど、うまく集約されて本になりました。大変だったのは、本として集約される前段階でしたね。

ー全てまとめるのに、どれ位の時間や期間を要しましたか?

レオ:僕が毎週作っている「蹴球学」の授業から、木崎さんが優先順位を決めて抜粋して下さりました。なので木崎さんに訊いてほしいんですけど、めちゃくちゃ時間がかかったと思います(笑)。30分から40分ある蹴球学の授業を、既に70本くらい作っています。「僕が特に大事だと思った授業を抜粋しましょうか」と木崎さんにお話ししたら、「全部観ます」と仰って下さって。「本にするなら、まずこの部分から」という木崎さんのチョイスが、僕にとってはありがたかったです。

「理論を明かすことの抵抗や躊躇いは無い」

ー書籍では、ボールを保持している選手の正しい体の向きについて言及された「正対理論」など、合理的かつ実践的なノウハウを解説されています。日本でこれらを試みたり実践しようとしている、もしくは考え方が近いチーム、監督、選手は挙げられますか?

レオ:ボールを止めて蹴る、そのスピードと精度に関しては風間八宏さん(元川崎フロンターレ、名古屋グランパス監督)は凄いと思います。正対理論は『蹴球計画』(レオ氏が参照していたブログ)に載っていたものですね。正対理論をもっと分かりやすく噛み砕いて、尚且つ技術論だけでなく、フォーメーションや周りのポジショニングにまで理論を発展させたのが、今回の本の内容です。

サッカーという競技は、今までいろいろな人が積み重ねてきて今のところに帰結しています。このなかで放置されていた部分の解像度を上げたというイメージですね。僕自身がいろいろなサッカー書籍を読んでいるわけではないので、内容が被っていることに気づかないだけかもしれません。ただ「これは、あの人が言っていたことのもっと深い話だ」というのが、いろいろな書籍を読んでいる人には感じて頂けるでしょうし、(他の書籍よりも内容が)浅いというのは絶対にない自信があります。

ーレオさんが監督を務めていらっしゃるシュワーボ東京では、書籍で紹介されている真理を落とし込んでいると思います。ここまで具体的に理論を明かしてしまうことに、抵抗や躊躇いは無かったですか?

レオ:無いですね。YouTubeの生配信でも喋っているので。あと、本で明かしているのは確かにチームの作戦の一部ですが、それを知られたところでこちら(シュワーボ)が機能しなくなるわけではないので。この本に書いてあるのは、自分たちの攻撃の選択肢を増やすためのセオリーと、相手の攻撃の選択肢を減らすための守備のセオリー。正対理論であれば、ボール保持者がへそを相手に向けることで、左右へのパスやドリブルの選択肢が増えるし、シュートにも応用できるみたいな。これは普遍的で、本来別のチームでも使えるものです。

最近失点が増えてしまったミケル・アルテタ監督擁するアーセナルも、失点が少なかった時期はロックとT字の守備原則を守れていました。正対理論についても、アンドレス・イニエスタ(ヴィッセル神戸)、ベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ)、リオネル・メッシ(パリ・サンジェルマン)と、うまい選手はみんな実践しています。これを明かすことで今サッカーをプレーしている人、観ている人たちが「メッシたちが特別に見えるのは、この原理原則を実践しているからなんだ」と実感できる。日本のサッカーが進化するために、今回の本の内容が広まってほしいと僕は思っています。

「選手に対するリスペクトは他の監督より多分ある」

ー北海道コンサドーレ札幌のDF西大伍選手が、シュワーボ東京の練習に参加されていましたね。「監督と選手が一緒になって考える雰囲気が良い」とのフィードバックが西選手からありましたが、これについて率直にどう思いましたか?

レオ:嬉しいですね。僕イコール戦術、というイメージがみんなにはあると思います。頭でっかちで「これだけやれ」みたいな。でも僕が教えているのは上手くいくためのセオリーです。遊びが無いものではなくて、例えばイニエスタが正対を使って右にも左にも抜ける、相手選手が寄せてくる前に好きな方向にパスを出せるといった感じ。これをチームの原則に組み込んでいるだけです。

この原則すら教わっていないと、相手から逃げるように自分のへそ(体)を向けてボールをキープしてしまって、相手が寄せてくるから逃げられない。選手が自由にプレーできないんです。選手が自由にプレーできるための原則と、自由にプレーしてくる相手への対応策を、僕はシュワーボの選手に教えています。枠を設けて、そのうえで好きにやっていいよというイメージなんですけど、それを西さんが感じ取って下さったのかなと。

ー先日、私もシュワーボの練習を見学させて頂きました。確固たる原則をベースに、選手とレオさん、選手同士が実りある議論をできていたのが印象に残っています。

レオ:僕が修正を施して、ミニゲームが上手くいきだした日ですよね。サッカー以外の仕事でもそうだと思うんですけど、上手くいっていないときに「今のこうしたほうが良かっただろ」という教え方があるじゃないですか。「今の」というのはもう過去のことで、それと同じシチュエーションが起きるとは限らなくて。なので僕の教え方としては、マニュアルを作ってあげるみたいな感じです。

シュワーボに関しては、この本で書いてある原則論がマニュアル。あの日のミニゲームでは選手の動きが原則から外れていましたので、一回チームのルールブックに立ち返ってみようと。「今みんながやっているサッカーは選択肢が1つしかないけど、原則を守るだけで選択肢が3つ出てくるよね」という指導を、身振り手振りでしたと思うんですよ。「今の何でトラップしないんだ」とか、「今の走っとけよ」じゃなくて、この説明書に従っていたらここ走って良い場所だな、ここは止まっておいたほうが良い場所だなというのが理解できる。

現場で実践する、それによって良い結果が出る、授業にできる、本になる。必要があればブラッシュアップする、現場で実践する、また良い結果が出る、本になるという感じ。現場と研究室を行き来して作ったのが「蹴球学」なんです。マーケティング的に良い言葉が並んでいるだけではなく、これにちゃんと実が宿っている感じがしますね。

ーあのときは選手が良い意味で変容していました。素晴らしかったと思います。

レオ:練習でも試合でも、僕は選手を羨ましい目で見ているんですよね。「かっこいいな男として」みたいな。監督である自分が選手をどう助けてあげられるかというと、「この人のもとだと良い戦いができる」「俺のポテンシャルを使ってくれている」という実感を持ってもらうことだと思うので。選手に手応えを感じてもらわないと監督の存在意義がなくなるので、ミニゲームの修正は上手くいって良かったです。

ー西選手も「プロも本来こうあるべきだよね。プロだと監督の言うことが絶対で、どうしても選手との上下関係が生まれる」と仰っていました。レオさんもそう思いますか?

レオ:そう思いますね。僕の場合は基本的に選手経験がないので、選手に対するリスペクトは他の監督より多分あると思うんですよね。「俺より(選手のほうが)上手いし走れるよね」という気持ちが根底にあるんですよ。なので、どうしたら選手を助けられるかとか、どうしたら選手のためになれるかを考えています。

1本の線とか、ひとつの点で指示すると、そこからズレることができなくなって人はストレスを感じるじゃないですか。「これしかやっちゃダメなんだ」という感じで。これは普通の教え方なんです。僕も最初はそうでした。ただ、これはできる人ができない人に教えるやり方です。枠で物事を捉えてあげると、「この道好きなように歩いていいし、何ならゆっくり行ってもいい。そのときに合わせてやってね」という感じになる。「この細い道だけ歩きなさい」という感覚ではなくてね。

僕がプレイヤーじゃなかったからこそ、コンプレックスが良い方向に出たのだと思います。選手経験がある監督だと、自分の成功体験をもとに指導する。それで実際に良い結果が出れば、悪いことではないです。僕の場合はその人たちよりも結果を出さないといけませんし、その人たちよりもハードモードのなかで選手の心を掴んだり、一緒に協力したいという雰囲気を作らないといけない。そのうえでの基準(原則)の設定のしかたというのが、今の指導法に繋がったのかなと思います。

ー知性と情熱が良いバランスで噛み合っている。このレオさんの指導に、選手たちが付いてきている感じは伝わりました。

レオ:嬉しいです。僕が理詰めで話すからかもしれませんけど、今までサッカーをやってきた人のイメージは「(戦術とは)これをやれ。これをやるな」だけだと思うんですよ。なので、戦術に対して窮屈で悪いイメージがある。本来は「これがあるおかげで楽しくなる」という性質のものなんです。

お笑いの大喜利に近いですね。お題が何も与えられていない状況で面白いことをやろうとするより、ちゃんとお題を出してもらうと、みんながどんどん答えを出せる。いろんなプレーをするための土台が戦術。

ー戦術で選手を縛っているのではなく、むしろ逆ですね。

レオ:そうそう。ただ、表現を悪くすると縛っていることになるかもしれません。桃太郎のお題が出ているのに、急にドラえもんの話をする人が出てきたら、その人は多分場の空気を壊しちゃうじゃないですか(笑)。

例えばお題として、ロングボールをここに蹴ろうと出します。「さあここからどうしますか。それぞれ面白いことやってね」というのが理想ですね。そうすると相手がこう弾き返すから、ここでボールを回収する。この戦術であれば、低い位置(自陣後方)からボールポゼッションするよりも危なくないし、相手陣内に攻め込めるよねみたいな。

お題にあたる1本目のロングボールの先まで細かく決めてしまう人もいるのですが、戦術で選手たちの目線を揃える。そこから可能性を広げるために、正対などの個人戦術をミックスする。その結果、チーム全体として統率がとれている現象に見えるんです。

ーこの書籍で紹介されているサッカーの真理のなかで、選手の意見やプレーの様子によってブラッシュアップされたものはありますか。

レオ:例えば、講義17の「合理的でない戦術のメリットと活用法」。現場に出ていると相手チームのサッカーも見るじゃないですか。そうすると「なんでこんなやり方(戦い方)をしてくるんだろう」と疑問が湧くときがあるんですよね。「これ、絶対俺ら崩れないよな」という気持ちになるんですけど、合理的でない戦い方をしてきていても、瞬間的に相手にメリットが生まれるときがあるんです。「こんな崩され方もあるのか」となる。作戦が無かったり戦術的ではないチームにこそ起きることです。

再現性の低い戦い方なので、これを選ぶのが良いとは言わないです。ただ、非合理的なサッカーをすることのメリットというのは、他の本に多分書かれていないですよね。基本的にいかに戦術が大事かという話をみんなするので。今回の本には、戦術の話をしっかり書いている一方で、合理的でない戦い方を選ぶことのメリットも書いてあります。現場に出て反対側目線を持てたことで作れた章なのかなと思います。

(後編に続く)