世界に3点のみ現存する謎多き国宝《曜変天目》、実は中国では「禍々しい物」として壊された?最新の研究結果公開

2025年4月15日(火)6時0分 JBpress

(ライター、構成作家:川岸 徹)

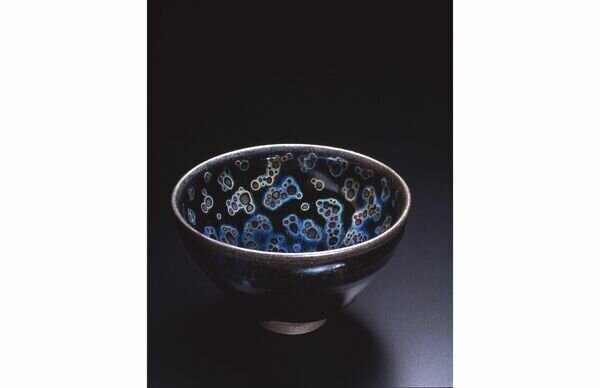

静嘉堂が所蔵する国宝《曜変天目(稲葉天目)》。その「謎めいた美しさ」の解明に挑む展覧会「黒の奇跡・曜変天目の秘密」が静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内)で開幕した。

最新の研究成果を紹介

東洋陶磁の至宝《曜変天目》。黒釉が掛けられた碗の内面に大小の斑文が現れ、鑑賞者の心を惑わすような神秘的な青い輝きを放っている。この《曜変天目》、世界で現存が確認されているものはわずか3点しかない。いずれも日本に伝わっており、大徳寺龍光院(京都)、藤田美術館(大阪)、静嘉堂文庫美術館(東京)が所蔵している。

これら3点の《曜変天目》はすべて国宝に指定され、唐物の天目茶碗の最高峰と呼ばれているが、その歴史や製法、伝来は多くの謎に包まれている。中国のどこで作られたのか、なぜ製造元の中国には残されていないのか、どのようにしたら不思議な色合いを生み出すことができるのか。

いまだ多くの謎をもつ《曜変天目》。これまで謎解きは日本国内を中心に進められてきたが、2000年代に中国杭州市で《曜変天目》の破片が発見され、研究は中国でも進展を見せている。そうした最新の研究成果をもとに、改めて《曜変天目》の謎に迫る展覧会が、静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内)で開幕した「黒の奇跡・曜変天目の秘密」だ。

「窯変」と「曜変」の違い

展覧会では静嘉堂が所蔵する《曜変天目(稲葉天目)》が出品されており、今回はその姿が全角度から鑑賞可能。展示ケースの下面に鏡が据えられ、高台の内側まで見ることができる。

本展のハイライトはこの《曜変天目(稲葉天目)》。だが、それ以上に最新の調査・研究の結果を交えて《曜変天目》の謎をひも解いていく「パネル展示」が興味深い。このパネル展示こそが、本展の肝であり、長年《曜変天目》を研究し続けてきた静嘉堂の大きな成果といえる。その内容を引用、抜粋、再構成して紹介したい。

まず「曜変」とは何であろうか。「窯変(ようへん)」はやきものの焼成の過程で釉薬が予期しない色や変化を呈することを指す言葉だが、「曜」の字を使う「曜変」は中国の文献に見当たらない。「曜」の字には「かがやく、ひかる」の意味があり、おそらく日本で生まれた当て字だろう。

この「窯変」は中国では恐れられることが多かった。南宋の周煇(1127〜?)『清波雑志』には「北宋の大観年間、景徳鎮において窯変が生じ、陶器が朱砂のような赤色に変化したため、陶工たちは恐れて壊した」とある。また明代の謝肇淛(1567〜1624)の『五雑組』には「景徳鎮窯では常に窯変が起こり、器に魚の形や果物の影が現れる。伝え聞くところでは、童男女の生き血をとって祭るために怪異が起きる。(中略)禁中に知られて取り調べを受けるのを恐れて、人は大抵砕いてしまう」と記されている。中国では、窯変は不吉の兆し。中国に《曜変天目》の完品が現存しないのはこのあたりに理由があるのかもしれない。

なぜ日本に所蔵されているのか

現存する3点の《曜変天目》の制作時期は12〜13世紀の中国・南宋時代。中国福建省南平市建陽区水吉鎮の建窯の、なかでも優品を多く生産した蘆花坪窯址にてつくられたと考えられている。それがなぜ、日本にもたらされたのだろう。

中国の宋代、最高級の茶とされていたのが固形茶で、それを粉にして立てる点茶法(茶末に湯を注ぎかき混ぜて飲む方法)が好まれていた。茶の色は乳のように白く、建窯の黒い天目茶碗は茶の色を引き立てるとともに、高い保温性をもつ茶碗として高い評価を受けていた。だが、南宋時代には葉茶を湯に浸して飲む泡茶法が復興し、その後、明朝の初代皇帝・洪武帝は高級な固形茶の生産を禁じてしまう。建窯の黒い天目茶碗は不要となり、14世紀には生産を停止している。

一方、日本では12世紀後半に点茶法が伝わり、14世紀頃から喫茶が流行。中国製の天目茶碗の需要が高まっていく。そうした中、室町幕府が行った日明貿易により、建窯の優品が日本にもたらされた。日明貿易を記録した『大明別幅幷 兩國勘合』には、永楽4年(1406)、明の永楽帝が室町3代将軍・足利義満に「建盞(けんさん)」十碗を下賜したと記載されている。こうした下賜品の中に《曜変天目》が含まれていた可能性は十分にあるだろう。

偶然?それとも意図的?

さて、《曜変天目》はいったいどのようにつくられたのだろうか。これまで日本では《曜変天目》の製法を解明するために研究が進められてきた。その中には、「偶然の産物である」という見方もあれば、「当時の陶工たちの科学的経験則に基づいたものだ」という意見もある。ここでは中国杭州市出土の曜変天目陶片を調査し、2023年に中国科学院上海硅酸塩研究所が公表した研究結果を紹介したい。

同所の研究によると、“杭州曜変”の斑文は「銀」粉に「鉛」粉を加え、有機接着剤と混ぜた「上絵具」によるもの。それを筆で点描した後に、約1000℃で二次焼成。低融点の「鉛」が先に蒸気化してガラス膜を形成し、その後に高融点の「銀」が蒸気化し微小球状となって釉の中に沈着したと考えられるという。

銀や鉛を用いて意図的に斑文をつくったとする新しい見解。この説は正しいのだろうか。もちろん、この説のように意図的な手法も考えられるが、高火度焼成中に偶然生じた可能性も捨てきれない。複数の製法が存在していたとしても、不思議ではないだろう(以上、「黒の奇跡・曜変天目の秘密」のパネル展示より引用、抜粋、再構成)。

展覧会では《曜変天目》のほかにも、「黒」をテーマに静嘉堂が所蔵する数々の名品を紹介。《油滴天目》《禾目天目》《玳玻天目》《灰被天目 銘 埋火》など、数々の貴重な唐物天目。刀剣や鉄鐔など「黒鉄(くろがね)」と呼ばれる鉄を材料にした工芸品。「漆黒(しっこく)」の漆芸品。東洋美術に欠かせない「黒」の世界を様々なかたちで楽しみたい。

「黒の奇跡・曜変天目の秘密」

会期:開催中〜2025年6月22日(日)

会場:静嘉堂@丸の内

開館時間:10:00〜17:00(毎月第4水曜日は〜20:00、6月20日(金)・21日(土)は〜19:00) ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日、5月7日(水)(5月5日(月・祝)は開館)

お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

https://www.seikado.or.jp/exhibition/current_exhibition/

筆者:川岸 徹