【世界の教育最前線】親子で楽しむSELワーク3選! 5分でできる非認知能力の育て方

2025年4月23日(水)8時35分 All About

非認知能力を高めるアプローチとして、近年注目を集めている学びのアプローチ「SEL(Social Emotional Learning)」。SELを軸とした学びの仕掛けづくりを行っているrokuyou代表の下向依梨さんに、家庭でできる「SELワーク」について聞いた。

こうした人間としての土台を作っていくのが、「SEL(Social Emotional Learning)」である。非認知能力を高めるアプローチとして、近年注目を集めている。『世界標準のSEL教育のすすめ 「切りひらく力」を育む親子習慣: 学力だけで幸せになれるのか?』の著書を持ち、SELを軸とした学びの仕掛けづくりを行っているrokuyou(ロクユー)代表の下向依梨さんに、ご家庭で今日からできる「SELワーク」について聞いた。

子どもが関わるあらゆる場面でSELが必要

下向さんは主に学校現場へSEL(Social Emotional Learning)をベースとしたプログラム提供や伴走支援を行っている。SELは日本語で「社会性と情動の学び」と略され、「Social(ソーシャル)」と「Emotional(エモーショナル)」の2つの要素から構成される学びのアプローチだ。主に、自分への気付きを深める力(自己理解力)、自分の感情とうまく付き合う力(自己管理力)、他者への気付きを深める力(共感力)、他者と良好な関係を築く対人関係力(社会スキル)、責任ある意思決定ができる力(意思決定力)の5つの力を養う。

下向さんは「授業だけでなく、行事や部活など多面的な場面へのアプローチにより、SELの効果やインパクトが大きくなっていく」と語る。

さらに、SELは学校だけでなく、家庭や地域など、子どもが関わるあらゆる場面で行われることが重要だという。下向さんは「学校と家庭とで重視していることが180度違えば子どもは混乱してしまいます。SELの効果を出していくには、学校と家庭とが連携しながら推進していくことが欠かせません」と言う。

そこで、今回は家庭でできるSELワークを3つ紹介しよう。「いずれも主体的に行動できる子どもの土台を育むためのもの」と下向さんは続ける。家庭でSELを習慣化することで、お子さんと保護者自身の成長を実感できるようになっていく。親子で変化を楽しみながら取り組んでみよう。

食べる瞑想(めいそう)!? マインドフルイーティング

意識をしなければ、食事の際に感じるのは「おいしい!」や「冷たい!」くらいではないでしょうか。マインドフルイーティングでは、五感を使って深く観察し、それを言葉で表現します。<STEP>

1:食べ物を口に入れる前に、見た目や色、香りなどを観察する。「こんな色だったんだな」「断面がでこぼこしている」などさまざまな角度から見てみる。2:口に入れたあとも、「甘味が広がる」「鼻に抜けるにおいがある」といったことを感じ取り、咀嚼(そしゃく)の際も「グニグニしている」「口の中に甘味が広がった」など意識を向ける。

3:複数人で行う場合には、それぞれの気付きをシェアする。

このワークで、気付かなかった食べ物の一面や、それらに対する自分の反応を感じ取ることができます。余白をもって一つひとつの物事を観察すると、新たな発見があることに気付くワークといえます。レーズンが用いられることが多いですが、チョコレートでもスナックでもOKです。おやつの時間などにはじめてみてはいかがでしょうか。

・育まれる力:自己認知力

・対象(取り組みやすい年代):未就学児〜大人

・推奨人数:1人〜

・所要時間:5分

レジリエンスゾーンを意識したワーク

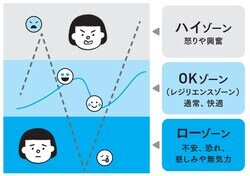

人の感情や自律神経には波があり、ハイゾーンとローゾーン、その間のOKゾーンを行き来しています。「ハイゾーン」とは、気持ちが高ぶって怒りが込み上げたりパニックに陥ったりとコントロールが難しい状態のこと。「ローゾーン」とは、パワーが出なかったり落ち込んで動けなかったりする状態です。そして、「OKゾーン」とは多少の波はあるものの、自分でコントロールが利くゾーンのことです。このOKゾーンのことを「レジリエンスゾーン」と呼びます。

この「レジリエンスゾーン」を意識すると、自分の気持ちの揺れ動きへの理解を深めることができます。

<STEP>

1:人には「レジリエンスゾーン」があることを図とともに理解する。2:「ローゾーン」「ハイゾーン」について、そのときの状況や気持ちを互いに話す。

3:グラウンディングの方法を考えて実践してみる。

4:リソーシングの方法を考えて実践してみる。

5:親子でそれぞれのグラウンディングとリソーシングの方法をシェアする。

・育まれる力:自己認知力、自己管理力

・対象(取り組みやすい年代):未就学児〜大人

・推奨人数:2人〜

・所要時間:20分

ハイゾーンにいるときの対処法……グラウンディング

ハイゾーンにいるときには「グラウンディング」が有効です。グラウンディングとは、体を何かに接することで安心感を得るアプローチ。例えば、壁に背をつけて座り、1〜2分深呼吸します。あるいは、モコモコのぬいぐるみやブランケットをギュッと抱くのもいいでしょう。人間は体が何かに接触していると落ち着く傾向があります。リラックスできる体勢や環境はそれぞれ異なるので、自分なりの落ち着く場所や体勢を見つけましょう。

ローゾーンにいるときの対処法……リソーシング

ローゾーンの場合には、エネルギーを得られる場面を想像する「リソーシング」が効果的です。例えば、ペットを撫でているときやお風呂に入っているとき、自然の中で木々を眺めているときなど、自分のパワーを充電できるようなシーンを思い浮かべます。その際はなるべく具体的にイメージしましょう。ペットの毛並みやにおい、ぬくもりなどに至るまでリアルに想像します。想像の中のことであっても、交感神経と副交感神経が整い、エネルギーが充電されていきます。

家族のグラウンドルールを作る

「グラウンドルール」とは、コミュニティーをよりよい場にし、全員が心地よく過ごせるようにメンバー自身が決めたルールのことを指します。家庭だけでなく、職場や趣味の集まりでも使えるアプローチです。例えば、「朝食は全員そろって食べる」「食事の買い出しは夫が担当」「土日のどちらかは休む」など、家族の中では既にルールが“何となく”あるのではないかと思います。

今の状態に問題があってもなくても、グラウンドルールを作ることには意味があります。「自分の声が聞かれた」「自分が決めた」ということが、家族に対するエンゲージメント(関係性を育むためにアクションすること)にもつながっていくからです。

<STEP>

1:カフェやファミレスなどいつもと異なる環境に身を置く。2:付箋に「気になっていること」や「こんなルールがほしい」と思っていることを書く。

3:付箋に書いたものを一枚ずつ読みあげ、全員に共有する。

4:それぞれに項目を説明したり、「これはどういう意味?」と尋ねたりする。

5:家族全員が納得し、これからハッピーになっていくことが見えるグラウンドルールを作る。

6:グラウンドルールは家族が目にしやすい場所に貼っておく。

7:一定期間たったら振り返り、効果を感じられないルールは見直したりブラッシュアップを図ったりする。

・育まれる力:関係性構築スキル、コミュニティーや社会とつながる行動力

・対象(取り組みやすい年代):小学校低学年〜大人

・推奨人数:2人〜

・所要時間:60分

グラウンドルールを作成する際には、子どもが気になっていることも、親が気になっていることも、等しくテーブルの上に置いて対話しましょう。

子どもは親の顔色を見たり、「親に言ってもどうせ自分の意見は通らない」と思い込んでいたりします。そのため、意見を出しやすい工夫もできるといいですね。例えば、自宅ではなくカフェやファミレスなど場所を変えてモードチェンジをする、「せーの!」と声かけして出し合うなどももおすすめです。

最初から家庭全体のグラウンドルールを決めるのは大変なので、ファーストステップとして「食事中のグラウンドルール」「学校や仕事から帰ったあとのグラウンドルール」など限定すると意見が出やすいです。

また、「〜しない」という否定形の表現は避けましょう。「靴下を脱ぎっぱなしにしない」ではなく、「脱いだ靴下は洗濯機に入れる」とするのです。「これはしない」「あれが嫌だ」「これはダメ」というルールは、険悪な雰囲気のもとになるからです。

SELのワークを生活に取り入れることで、子どもも親も変化する。その結果、良好な親子関係の構築につながっていく。習慣にして無理なく取り組んでみよう。

取材協力:「株式会社roku you 」代表取締役 下向 依梨

慶應義塾大学卒業後、2014年にペンシルベニア大学教育大学院へ。SEL(Social Emotional Learning)と出会い、学習科学・発達心理学の修士号を取得する。大学院卒業後は帰国し、東京のオルタナティブスクール(小学校)で算数・英語を中心とする教科を教えながら、探究学習のカリキュラムづくりと、SELベースのプログラムの開発に従事。2018年、教育企画・コンサルティング会社roku youを立ち上げ、現在は代表取締役を務める。

この記事の執筆者:佐藤 智

教育ライター。株式会社レゾンクリエイト執行役員。出版社勤務を経て、ベネッセコーポレーションにて、学校情報を収集しながら教育情報誌の制作を行う。その後、独立。全国約1000人の教師に話を聞いた経験をもとに、現在、学校や教育現場の事情を分かりやすく伝える教育ライターとして活躍中。著書『SAPIXだから知っている頭のいい子が家でやっていること』など。

(文:佐藤 智)