日本の教育を救う? 不登校・自殺リスクに世界が選んだ解決策「SEL教育」とは

2025年4月23日(水)21時15分 All About

日本では聴きなじみがない方も多い、世界標準の学びのアプローチ「SEL(Social Emotional Learning)」。SELを軸とした学びの仕掛けづくりを推進しているrokuyou(ロクユー)代表の下向依梨さんにその意義を聞いた。

さまざまな課題を抱える学校に対して、「SEL(Social Emotional Learning)」という学びのアプローチを軸に伴走支援やコーディネートを行っているのがrokuyou(ロクユー)の下向依梨さんだ。

現在、教育移住で注目が集まっているシンガポールでは10年以上前に全校導入がなされているSELだが、日本ではまだ知らない人も多い。SELは学びの土壌を耕し、人生を切りひらく力を育むアプローチだと下向さんはいう。

「ソーシャルスキル」と「感情のスキル」で学びの土台を築く

SELは海外から輸入された新たな概念のように聞こえるかもしれないが、日本の学校でこれまで大切にされてきた考え方も含まれている。「SELとはSocial Emotional Learningの略称で、日本語で『社会性と情動の学び』と訳されます。この学びは『Social(ソーシャル)』と『Emotional(エモーショナル)』の2つの要素から構成されています。『ソーシャル』は、一般的にソーシャルスキルとも呼ばれるもので、人と良好な関係を築くための社会的能力を指します。これまでも、学校行事や部活動では他者と協力するなどのスキルを育んできたと思います」

社会で活躍していくために、社会スキルの重要性は認知されてきているだろう。では、「エモーショナル」とは何を意味しているのだろう。

「自分自身の感情や考えに気付くこと。そして、他者の心の状態を理解し、それに適切に対応する力を意味しています。この社会スキルと感情のスキルを伸ばすことが、SELの目的です」

これまで、日本では感情にフォーカスをあてた学びはあまり取り組まれてこなかったのではないか。どちらかというと、感情を制御することが重視されてきたと感じる。しかし、下向さんは、感情にふたをするのではなく、自然と湧き上がる自身の思いとうまく付き合えるようになることこそが重要だという。

「どう生きていくかを考えるとき、『自分がこちらの道を歩みたい』と自身の心に気付く自己認知の力が不可欠です。しかし、自分の心に目を向けたり自己決定をしたりする機会を積んでいないのに、急に大きな自己決定を迫られるのが現在の日本です。主体性の大切さが叫ばれていますが、自分の心への理解がない限り、本当の意味での主体性は発揮できないのではないかと思うのです」

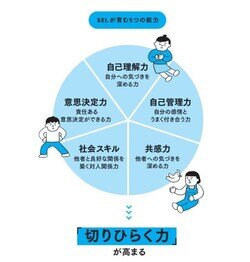

SELで育まれる5つの力「自己理解力」「意思決定力」……

下向さんは「SELとは必要な学びに向かうための環境や土台をつくるもの」と言う。言い換えると、子どもたちが達成したいさまざまな目標に向けて、その助けとなるベースを作る学びだ。「人によって必要な学びは異なります。例えば、中学受験に向けた勉強が必要な家庭もあれば、何度も繰り返してしまう忘れ物を防ぐ学びが必要な子どももいるでしょう。目的は違えど、豊かな土壌が必要なことは共通しています。SELはあらゆる学びの土壌を耕し、人の成長の基盤となります」

1. 自分への気付きを深める力(自己理解力)

自分がどんなときにどのような感情や考えを持っているのかを理解する力。また、これから向かっていきたい方向や目標に自覚的になる力でもあります。

2. 自分の感情とうまく付き合う力(自己管理力)

自分の気持ちや状態に気付き、その感情や思考とうまく付き合う能力。アンガーマネジメントやストレスマネジメント、自分をモチベートする力なども含まれます。

3. 他者への気付きを深める力(共感力)

他者の内面に生じている気持ちを理解し、共感する力。多様性に対する深い理解や他者を尊重する力なども指します。

4. 他者と良好な関係を築く対人関係力(社会スキル)

相手の背景も含めて傾聴し、対話する力。他者との間に生じた課題を解決する交渉力や必要に応じて他者を助ける力、チームワークなども該当します。

5. 責任ある意思決定ができる力(意思決定力)

責任をもって意思決定する力。適切な選択をする力や自らの行動が招いた結果に対して責任を的確にとらえていくこと。

こうした5つの力を統合的に育み、発揮していくことが、SELの目的だ。

シンガポールやアメリカで取り入れられる世界標準の学び

日本の子どもたちの自己肯定感の低さは耳にしたことがあるだろう。2019年(令和元年)の調査では、「自分自身に満足している」(「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計)と答えた若者は約45%だった。アメリカ87.0%、フランス85.8%、ドイツ81.8%、イギリス80.1%、スウェーデン74.1%、韓国73.5%と比較して分かる通り、日本は突出して低い。

加えて、日本では、若者の最大の死因が自殺である。日本の自殺率は主要7カ国(G7)の中で最も高い状況にあり、毎年500人の小中高校生が自ら命を絶っている。世界を見渡すと、SELはこうした問題へのアプローチとしても活用されていると下向さんは語る。

「アメリカのサンディエゴでは若者の自殺が深刻な社会問題となっていました。この問題に対処するため、若者のメンタルヘルスを支える手段としてSELを採用。子どもたちが直面する精神的な問題を解決する助けとしています。SELには心のサポートも期待できます。この動きは、アメリカをはじめとする世界各国に広がりを見せています」

2015年にはシカゴの全ての学校で導入され、アメリカのスタンフォード大学が開校したオンラインハイスクールなどでも実施されている。近年、教育移住で注目を集めているシンガポールでは2010年に全校で必修科され、メキシコも同様の取り組みがなされているという。SELは世界各国で標準化されているアプローチなのだ。

そして世界から遅れること日本でも、SEL導入を進める自治体や学校が登場している。

「rokuyouが拠点を置く沖縄県の自治体や群馬県などでは、自治体単位で取り組みをスタートさせています。また、小中高校だけでなく、大学でも必修科目にSELの授業を加えて、学生の主体性を育むアプローチを行なっているところも出てきています」

さらには、SELは組織の関係性づくりや心理的安全性を育む目的で企業研修などに導入される例も増えているという。

SELは家庭でも実践可能

「SELの取り組みは学校だけで行えばいいということではありません」と下向さんは続ける。いくら学校でSELを重視し、「自分の感情に目を向けて、それを表現してごらん。そこにあなたの価値があるんだよ」と伝えても、家庭で子どもの気持ちにふたをするような接し方をしていては子どもは混乱してしまう。SELを実践するには多様なアプローチがあるが、ファーストステップとしては声の掛け方を変化させてみてはどうだろう。

「例えば、頭ごなしに注意をするのではなく、『どうしてそう思うの?』と尋ねます。あるいは、『自分の怒りのポイントはなんだと思う?』『今日の気持ちを天気に例えると何かな』など、自身の感情に目を向けさせる声掛けを意識することから取り組んでみてもいいでしょう」(下向さん)

さらに、何歳からでもスタートできるのがSELの特徴だ。3歳からでも、6歳からでも、思春期に突入しても、そして大人になってからでも取り組むことが可能だ。

「SELは必ずしも即効性があるアプローチではありません。じわじわと染み込んでいくことで次第に効果が表れます。まずはスタートラインに立ち、自分や子どもの感情を見つめる習慣化をしていくことが大切です」

忙しい毎日の中で、ほんの少しだけ自分の内側を見る時間を設けてみる。最初は無理のない範囲で行っていくことが、継続するポイントといえるだろう。

取材協力:「株式会社roku you 」代表取締役 下向 依梨

慶應義塾大学卒業後、2014年にペンシルベニア大学教育大学院へ。SEL(Social Emotional Learning)と出会い、学習科学・発達心理学の修士号を取得する。大学院卒業後は帰国し、東京のオルタナティブスクール(小学校)で算数・英語を中心とする教科を教えながら、探究学習のカリキュラムづくりと、SELベースのプログラムの開発に従事。2018年、教育企画・コンサルティング会社roku youを立ち上げ、現在は代表取締役を務める。

この記事の執筆者:佐藤 智

教育ライター。株式会社レゾンクリエイト執行役員。出版社勤務を経て、ベネッセコーポレーションにて、学校情報を収集しながら教育情報誌の制作を行う。その後、独立。全国約1000人の教師に話を聞いた経験をもとに、現在、学校や教育現場の事情を分かりやすく伝える教育ライターとして活躍中。著書『SAPIXだから知っている頭のいい子が家でやっていること』など。

(文:佐藤 智)