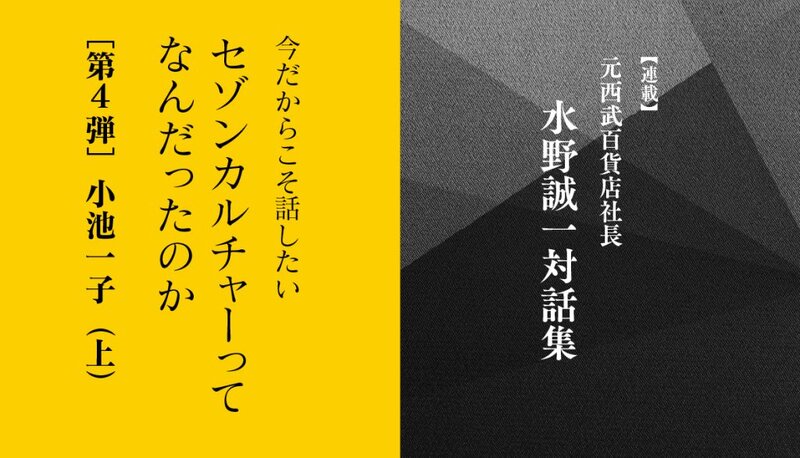

【水野誠一 連載】小池一子(上)常識から解放された人たちが出会った。ものを売るには物語がないと売れない。

2025年5月18日(日)7時0分 ソトコト

コピーライターの先駆けの一人であり、数々の日本のアートを発掘し、紹介してきたクリエイティブ・ディレクターでもある小池一子。彼女は堤清二のもと、グラフィック・デザイナーの田中一光とともにセゾンカルチャーを、そして無印良品を創生した人物でもある。西武百貨店を離れて30年、セゾンカルチャーとはなんだったのかを見つめ続ける水野誠一と初めてリアルに向き合った対談が実現する。

西武百貨店の駐車場で開催されたISSEY MIYAKEの帰国ショー

水野 この対話の目的は、僕なりにセゾンカルチャーとはなんだったのだろうかと検証をしておきたかったんですね。西武百貨店の堤清二が、何を夢見て、何を作ろうとしていたかという短編を繋ぎ合わせて、ひとつの本にまとめたいと思ったんです。

ところが時の流れで証人が、だんだん少なくなってきた。でも小池一子さんはお元気で無印良品というプロジェクトも長く続けておられる。だから小池さんとの対話はかなり中心的なものになると思うんです。

小池 よろしくお願いします。

水野 田中一光さん、三宅一生さん、小池一子さん。この3人のクリエイターが、セゾン・カルチャーの中核をつくってきたと思うんです。他にも登場人物はいっぱいいるけれど、堤清二の夢を一番理解していた3人なんじゃないかと思うんですよ。いや、それは違う、というところもあれば、ぜひ伺いたい。

小池 概ね、そうだと思います。思い出すままにいろいろお話ししましょう。

水野 僕が西武百貨店に入って2年目か3年目ぐらいだったと思うんですが、三宅一生さんが、日本に帰ってきて初めての帰国ショーを渋谷西武でやりましたね。

今でも覚えているのは、鶴本正三さんが演出をして、今でも残っている渋谷西武の駐車場のスリーフロアぐらいを使って、車路を車とモデルが走るのをお客様に観せたあのイベントです。お客様は車を停めるところにいて見ているという。

小池 やりましたね。その前に三宅さんが日本に帰ってくるというので、堤さんにご紹介する目的で3人で食事をしたことがあるんですよ。

私、すごく印象的に覚えています。

三宅さんともう1人、山本耀司さんにもパリで会ってるんですが「1枚のしっかりしたシャツがほんとに市民のものになっていったら良いな」ということを、図らずもお二人の口からそれぞれに聞いたんですね。

三宅さんのことは、1965年に「エコール・ドゥ・ラ・シャンブル・サンディカル・ドゥ・ラ・クチュール・パリジェンヌ(パリ・クチュール組合学校)」という、オートクチュールの学校にきちんと行くってことになって送り出したわけですけど、その直前に田中一光さんとはお会いしていました。

それは印刷インキ工業会が、大判の『LIFE』と同じようなサイズのPR誌『プリンティングインク』を作ろうとした頃でね。それを田中さんとやっていたんです。要するに、それまでは印刷そのものが注目されていたのですが、インク、プリントの技術の時代であると。

そのなかで「これからの日本を切り開いていく人っていうのをフィーチャーしよう」と言って、私がリサーチして、それで一生さんに来てもらったという経緯がありました。

その一生さんがパリから帰ってきて、これからどうなるのかなというときに、じゃあ、堤さんと一緒にお会いしましょうと。

『プリンティングインク』誌のことでは、田中さんに堤さんともお会いいただいていましたから。そこでの出会いが、その後ずっと次の展開をすることに繋がった。そういう意味では、あれは大変重要なモメントでした。1960年代の終わり。三宅さんが帰ってくるときでした。

水野 あの帰国ショーは「解放」をテーマに枠組みや常識を全部取り払ったものだった。実はショーが終わった後、消防署に呼ばれて始末書を書かされたり大変でした(笑)。だから僕にとっても忘れえぬイベントなのです。

エスタブリッシュメントされたものだけでは満足しない

水野 田中一光さんという人は、もの静かな方ではありましたが、とても存在感がありましたね。

小池 静かだけれど、無言の力がありましたね。

水野 小池さんはずいぶん一光さんと仕事をされてきましたね。

小池 そうですね。初めてお会いしたのは、前出の大判PRマガジンの仕事で、まだ日本デザインセンターにいらした田中さんのところへお願いに行きました。

結局、その方の持っている興味の世界を通じて人は心を通じていくものですよね。私も田中さんも演劇が好きなものだから、そこからなんでも話せるねというぐらい、1日でお近づきになりました。

水野 堤さんも前衛的な演劇が好きでしたね。

小池 そうですね。堤さんは音楽と美術と演劇を、本当によく見ていらした。

だから今思うのは、セゾン・カルチャーとは何かというと、その芸術とともにあるということなんです。それも現在生まれつつある本当のコンテンポラリーの美術であり、音楽であり、演劇であり。例えば当時は音楽には武満徹さんがいらして、演劇は安部公房さんがいらして。その堤さんの人材の確保というか、興味の持たれ方に、私は惹かれましたね。

だからご一緒に安部さんにも会えたし、武満(徹)さんのいろんな苦情もお聞きできたし(笑)、そういうことで言うと、堤さんは芸術の中で、特に音楽、演劇が最初でした。

それから美術でした。もう西武美術館をつくるまでに深く追求してこられた。つまり、3つの芸術の領域っていうものをおさえられた。

70年代ですよね。美術館開館が75年ですね。

水野 今お話にあったように、堤さんはもうすでにエスタブリッシュメントされたものに対して、もちろん一定の評価はされるけど、それでは満足しないというところがありましたね。

小池 全くそうですね。前衛よりも前の状態のものですよね。

発掘するのも好きだったし、多分、武満さんも安部さんも、西武が打ち出すまでは、メインストリームには入っていない。

本当に見つけて、推していらっしゃった。

水野 特に武満さんはそうでしたね。何かそういう人たちを見つけ出してサポートしたことで、西武の名前も堤清二の名前も出てこないけど。彼がやったことの意味は非常に大きい。これはね、ビジネスにおいてもそうでした。

エスタブリッシュメントされたものを売って、売れるのは当たり前じゃないかと。

次に何をやるのか、何を見つけるのかということを、絶えず僕たちは問われていた。

今日わかったのは、小池さんだったり、一光さんだったり、一生さんだったりという人たちが絶えず新しい感性や情報を持ってきてくれるということが、堤清二にとってすごく重要な刺激だったのでしょうね。

美術館のような商品カタログがつくったものの価値

小池 そういえば私、初めて西武百貨店できちんとした仕事をしたのは、70年代の「高輪会」の図録なんですよ。確か草刈順さんがスタジオをやってらっしゃるので私はそこにコピーライターとして参加していました。堤さんから言われて、田中一光さんと私もやることになって、それをきっかけに随分いろんなお話が深まっていった。

堤さんは田中さんに非常に関心を持たれて、最終的には西武のアートディレクターをなさるようになるわけだけれど、その時にセゾンの中心にある堤さんのアンテナと、追求力が見えたと思いました。

水野 「高輪会」は、僕にとっても非常に思い出深いイベントなんです。入社して1年間、婦人服売り場に配属されていたんですが、あまりにも単調な仕事に飽きて、人事面接で辞めたいと思うと言ったら「それならもう一年やってみろ」と、営業企画に配属されて、最初にやらされた仕事だったんです。

そのとき、高級雑貨を売るのにハードカバーの美術書のようなものを作るということにまずびっくりした。しかも1回の目標額は3億円。当時、ファッションの店外催事でも目標額はせいぜい3000万円でしたから。

本番前にプレセールをやるのに、お客様のところに立派な美術カタログをもっていって買うものを決めてもらうという仕組みだった。これ、すごいですよね。

今や、50年経って、春、秋に2回ですから100回を超えましたが、まだ続いています。

1回で50億ぐらいの売り上げになる催事に育ったわけですけど。もうハードカバーの立派なカタログはさすがに使っていないですね。

小池 本当にね。そういう意味で、逆に私はカタログの価値というものを勉強したような時代です。

水野 百貨店の店外催事の概念をひっくり返すようなイベントもすごいと思った。僕はこういうことをやれる百貨店だったらもうもう少し我慢して居ようと思いました。(笑)

そのうちだんだん面白くなっちゃって、結局それから26年間もいたわけですけど。

しかしあの頃の立派なカタログは、資料としても残していないと思います。

小池 そうですか。カタログが象徴する世界というか、ものの価値のつくりかたというのが生まれたのはそこでしたね。

水野 ものを売るには、物語がないと売れないんだということですよね。まさにカタログというものを通じて、僕自身も気づきました。

それ以来、物語が作れないものは売れないということを本当に感じてきましたね。

構成:森綾 http://moriaya.jp/