酒呑童子はヤマタノオロチの息子だった?《酒伝童子絵巻》「サントリー本」と新発見の「ライプツィヒ本」を同時公開

2025年5月22日(木)6時0分 JBpress

(ライター、構成作家:川岸 徹)

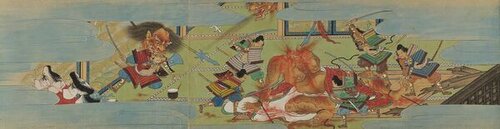

悪鬼・酒呑童子が武将・源頼光とその家来によって退治される物語を絵画化した《酒呑童子絵巻》。重要文化財に指定され名品と名高い「サントリー本」に加え、新発見の「ライプツィヒ本」などを紹介する展覧会「酒呑童子ビギンズ」が東京・サントリー美術館で開幕した。

2つの系統をもつ「酒呑童子」

平安時代の京の都で、美しい娘たちが姿を消す事件が頻発。陰陽師・安倍晴明に占わせると、鬼の仕業だとわかった。その鬼は酒が好きだったことから、付いた呼び名が「酒呑童子」。時の天皇は武将・源頼光に鬼退治を命じ、頼光は家来を従えて鬼の住処へと向かった。酒呑童子と対峙した頼光一行は、童子に毒酒をふるまう。そして酒がまわり、寝込んだ酒呑童子を押さえつけ、見事首をはねたのである。

日本の古典として知られる「酒呑童子」の物語。14世紀以前に成立し、その後、絵画や能、演劇となって広く普及した。現代のマンガやアニメのモチーフになるなど、今もなお多くのアーティストにインスピレーションを与え続けている。

そんな酒呑童子の物語は、大きく2つの系統に分かれる。酒呑童子の住処を丹波国大江山とする「大江山系」と、近江国伊吹山とする「伊吹山系」だ。どちらの系統も数多くの絵巻が制作されており、「大江山系」の代表作は《大江山絵詞》(公益財団法人阪急文化財団、逸翁美術館蔵、場面替えあり)、「伊吹山系」の代表作は《酒伝童子絵巻》(重要文化財、サントリー美術館蔵)というのが、衆目の一致するところになっている。

修復を終えた「サントリー本」を公開

その「伊吹山系」の代表作である《酒伝童子絵巻》、通称“サントリー本”を公開するのが、サントリー美術館で開幕した「酒呑童子ビギンズ」展だ。サントリー本の作者は狩野派の画風を確立させ、流派の名を世に広く知らしめた狩野派2代目の狩野元信。2015年の重要文化財指定を機に長く修復作業が行われていたが、作業が無事完了し、本展がお披露目になる。

展覧会では全3巻、全長66メートルという長大なスケールを誇る絵巻から、35メートルを公開。「頼光が鬼退治の勅書を賜る場面」「伊吹山で出会った3人の男(正体は神)から鬼の住処を聞き出す場面」「鬼の首をはねる場面」など、名場面は漏らさず展示されている。ストーリーを理解しながら、狩野元信の画力を堪能する時間が楽しい。

神話と融合した「ライプツィヒ本」

だが、本展の見どころはそれだけではない。展覧会タイトルに「ビギンズ」とあるが、これはどういう意味なのだろう。本展担当の上野友愛副学芸部長が説明する。

「ビギンズというタイトルには、2つの意味を込めました。サントリー本の《酒伝童子絵巻》は、伊吹山系最古の絵巻として知られています。酒呑童子の“はじまり”であり、江戸時代には何百という模本や類本が作られました。

そして、もうひとつ。模本や類本が生まれる中で、サントリー本のストーリーに酒呑童子の生い立ちのエピソードを追加するなど、今の言葉で言う“二次創作”が行われます。本展ではそうした“鬼のはじまり”の物語を描いた絵巻も紹介しています」

注目はドイツにあるライプツィヒ・グラッシー民族博物館が所蔵する《酒呑童子絵巻》の日本初公開だ。江戸時代中期に制作された全6巻の絵巻で、作者は住吉派5代目の住吉廣行。明治10〜15(1877〜82)年に来日していたドイツ人お雇い医師ショイベ(Heinrich Botho Scheube)が祖国へ持ち帰ったものだという。

「ライプツィヒ・グラッシー民族博物館に日本美術の専門家がいないこともあり、その存在は2017年まで忘れられていました。ただし、そのおかげで約140年間、絵巻が開かれることはなかった。描かれたばかりのように、色合いがとても美しいんです」(上野氏)

ライプツィヒ本、驚きのプロローグ

6巻から成るライプツィヒ本。後半の内容はサントリー本の内容に則ったものだが、前半には酒呑童子の誕生譚、さらに酒呑童子が生まれるはるか前の物語が記されている。

舞台は神代の時代。スサノオノミコトが天から下り、怪物ヤマタノオロチを退治し、イナダヒメを救う。スサノオノミコトとイナダヒメは夫婦となり、やがて出雲大社に祀られる。一方、ヤマタノオロチの亡魂は伊吹山にたどり着く。その地に災いが続いたため、亡魂は伊吹明神として鎮め祀られたそうだ。時は流れ、伊吹明神はイナダヒメに似た玉姫という女性に思いを抱き、男児をもうける。この子供が酒呑童子。3歳の頃から酒を飲んで暴れる酒乱だったという。

神話と酒呑童子の物語を融合させた奇想天外なストーリー。こうした二次創作が生まれるのも、酒呑童子人気の表れといえる。意外なことに、若い娘たちが誘拐される血なまぐさい物語を描いた内容ではあるが、江戸時代には婚礼調度としても使われていたという。

「サントリー本とライプツィヒ本はどちらも姫君の所持品でした。小田原の北条氏直に嫁いだ徳川家康の娘・督姫(良正院)は、氏直との死別後、文禄3年(1594)に池田家へ再嫁します。その際に北条家伝来のサントリー本を持参したと伝えられています。一方のライプツィヒ本は、第10代将軍徳川家治の養女であった種姫が、天明7(1787)年に紀州徳川家へ輿入れした際の嫁入り道具であったことがわかっています」(上野氏)

老若男女を問わず、日本人が古来より親しんできた鬼退治の物語。その知られざる歴史や多様な展開も興味深い。

「酒呑童子ビギンズ」

会期:開催中〜2025年6月15日(日)

会場:サントリー美術館

開館時間:10:00〜18:00(金曜日及び6月14日(土)は〜20:00) ※入場は閉館の30分前まで

休館日:火曜日(6月10日は18時まで開館)

お問い合わせ:03-3479-8600

https://www.suntory.co.jp/sma/

筆者:川岸 徹