2022年の「3年ぶり」を振り返る~祇園祭の「山鉾巡行」と「神輿渡御」~

2022年12月30日(金)17時0分 Jタウンネット

2022年——コロナ禍が終息することは無かったが、昨年・一昨年と比べれば、我々の生活には随分と活気が戻ってきたように思う。

全国各地で行われた「3年ぶり」のイベントを楽しんだ読者も少なくないだろう。

2年の間、大幅に縮小されていた京都の祇園祭も、3年ぶりに大きな規模で開催された。

日本三大祭りのひとつが、どのように帰ってきたのか。写真と共に振り返る。

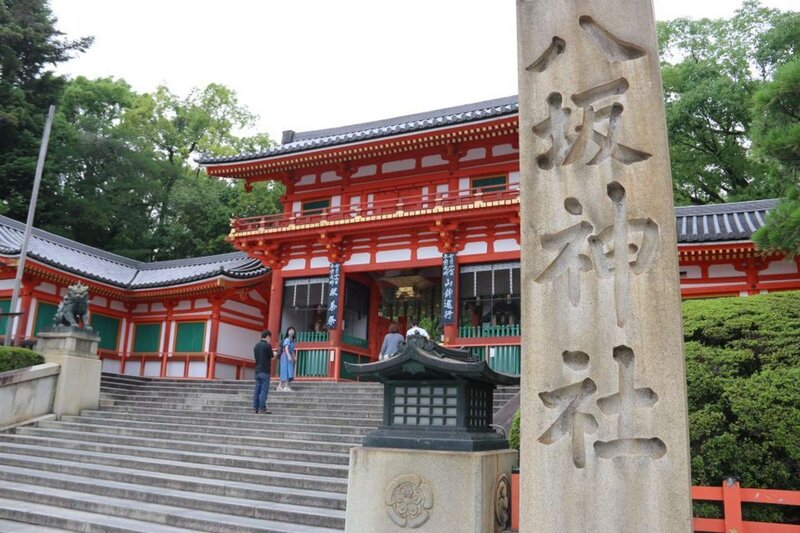

そもそも祇園祭とは、京都市東山区にある八坂神社の祭礼だ。日本各地に疫病が流行した平安時代前期の貞観年間に、厄災の除去を祈った「祇園御霊会」がその始まりで、祇園祭の代名詞「山鉾巡行」は、疫病などの災厄をもたらす疫神を鎮めるために始まったものだと考えられている。

筆者が京都を訪れたのは7月15日。2日後に山鉾巡行を控えた「宵山」の期間で、四条通り付近には23基の山鉾が建てられていた。

あどけない子供たちの真剣な童舞

前掛や、屋根回りの煌びやかな細工など、山鉾はそれぞれ色鮮やかで趣向を凝らした懸装品で装飾されている。それらを間近で観られる貴重な機会に、見物客が押し寄せていた。

明るい中でつぶさに鑑賞できる昼もいいが、提灯に彩られる夜は特に見逃せない。

コンチキチンと祇園祭のお囃子が賑やかに鳴り響く中、山鉾が提灯に彩られ路地に鎮座する姿は幻想的だった。

そんな中、筆者が人波を掻き分けて向かったのは岩戸山。童舞(わらべまい)「こどもカミあそび」を見学するためだ。

山鉾の前に設置されたステージ舞と歌、篠笛を披露したのは、町内外に住む小学2年生〜中学1年生の子供たち11人。この日のために1年を通して稽古を重ねてきたという。

かなり緊張をしている子もいれば楽しみながら篠笛を吹いたり歌ったり舞ったりしている子も。どの子もあどけない顔に真剣な表情を浮かべていた。

また、15日・16日は18時〜23時の時間帯に四条通や烏丸通などが歩行者天国に。無数の出店がぎっしり並び、お祭り気分は最高潮だ。

車道は見物客で埋まり、23時頃まで祭を楽しむ若者で溢れかえっていた。

いろんな形の「鉾」と「山」

7月17日の朝には、「動く美術館」とも称される山鉾巡行が行われた。

くじ取らず(※順番を決めるくじを引かない9基の山鉾のこと)の長刀鉾から船鉾まで23基の山鉾が2時間ほどかけて通りを練り歩く。

長刀鉾には艶やかな着物を着た生身の子供「生稚児(いきちご)」が乗っていて、町が変わるたびに舞を披露する。生稚児を乗せるのは長刀鉾だけで、他の鉾の稚児は全て人形だ。稚児が鉾から身を乗り出し、大きく舞うと自然と観客から歓声と拍手が起こった。

長刀鉾の後は、孟宗山、保昌山、郭巨山、函谷鉾......と壮麗な山鉾が順繰りに現れる。

15日に見た岩戸山はくじ取らずで、最後から2番目の巡行。動いていると一味違う魅力があった。

祇園祭の「メインイベント」は...

ところで、祇園祭で最も重要な行事は、実は「山鉾巡行」ではない。その後に行われる「神輿渡御(みこしとぎょ)」である。

7月17日に八坂神社の三基の神輿が四条寺町の「御旅所」まで行く「神幸祭」、一週間後の7月24日に御旅所から八坂神社に戻る「還幸祭」が祇園祭の神事の中心。筆者が見た17日の「前祭(さきまつり)の山鉾巡行」と、その1週間後に行われた24日の「後祭(あとまつり)の山鉾巡行」は、それに合わせて行われる行事だ。

2022年はこの神輿渡御も3年ぶりに実施された。

17日の夕刻、それぞれ別の神を奉祀している3基の御神輿が担ぎ出され、四条寺町の御旅所へと向かう。

白い法被を着た人々がかけ声を響かせながら、金色の神輿を担ぐ。山鉾巡行とはまた違った迫力だ。

祇園祭では他にも、様々な神事・行事が行われる。今年、筆者が参加したのはその中でも最も盛り上がる「前祭」の宵山や山鉾巡行・神幸祭だが、来年は後祭や他の行事日程の日に訪問してみたい。

なんといっても「祇園祭」の期間は、まるまる1か月あるのだから。