2024年のゲリラ雷雨は全国で約7.9万回、関東は落雷が顕著に

2024年10月23日(水)12時55分 ウェザーニュース

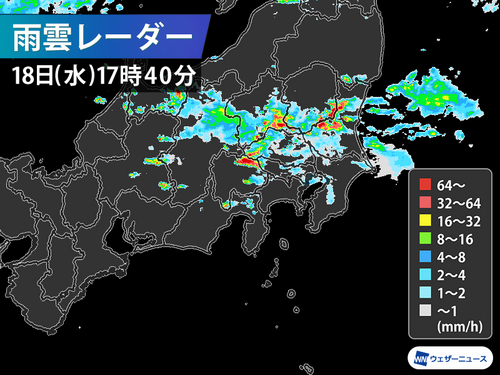

2024/10/23 15:00 ウェザーニュース

2024年夏は、花火大会の中止や突風被害、停電などゲリラ雷雨が社会的に大きな影響を与えました。

ゲリラ雷雨の発生回数やピーク、発生要因など振り返っていきます。

発生回数は東日本で昨年並み、北・西日本は昨年より少ない

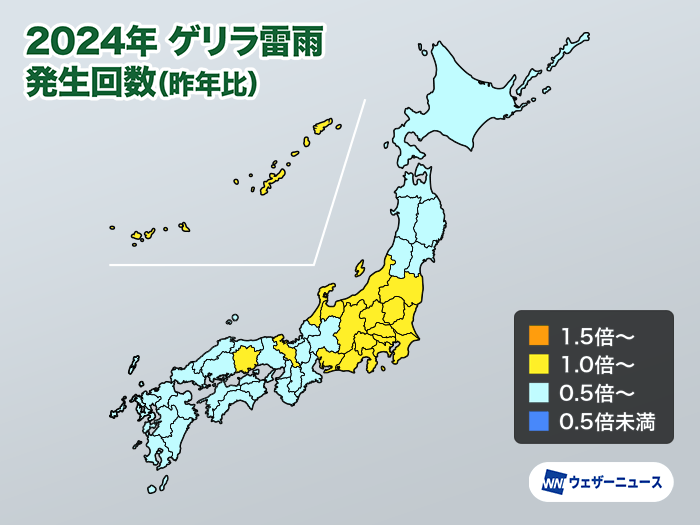

今年の夏(7月1日〜9月30日)の全国のゲリラ雷雨の発生回数は合計78,945回で、昨年(93,590回)の約0.8倍でした。都道府県別の回数を昨年と比べてみると、東日本では昨年並のところが多く、北日本と西日本では昨年より少なくなりました。

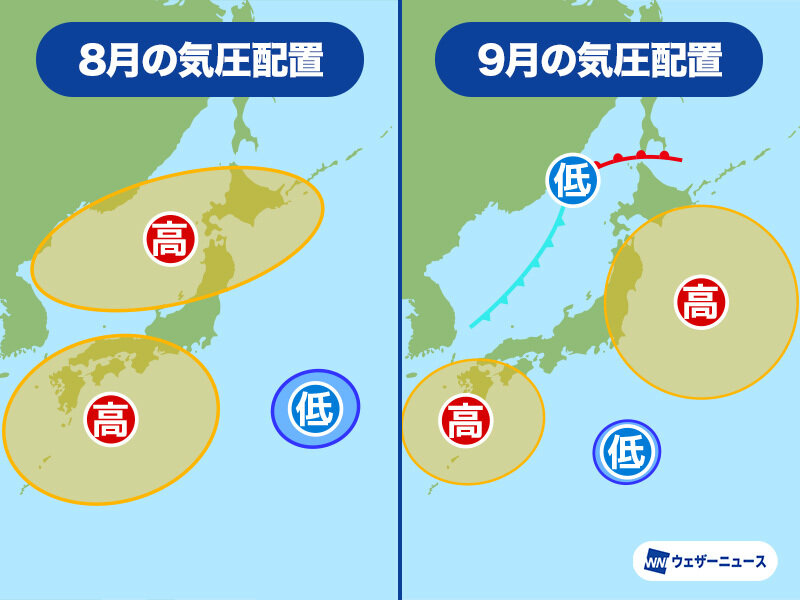

今年は西日本を中心に高気圧の勢力が強く積乱雲の発達が抑制されたことで、昨年よりも発生回数が少なくなりましたが、例年(過去5年平均)と比較すると例年並となりました。

東日本では気温が高かったことに加えて、高気圧縁辺の暖かく湿った空気が流れ込んだことでゲリラ雷雨が発生しやすくなり、発生が多かった昨年と比較しても同程度の発生回数、例年よりも多くなりました。

発生ピークは8月下旬

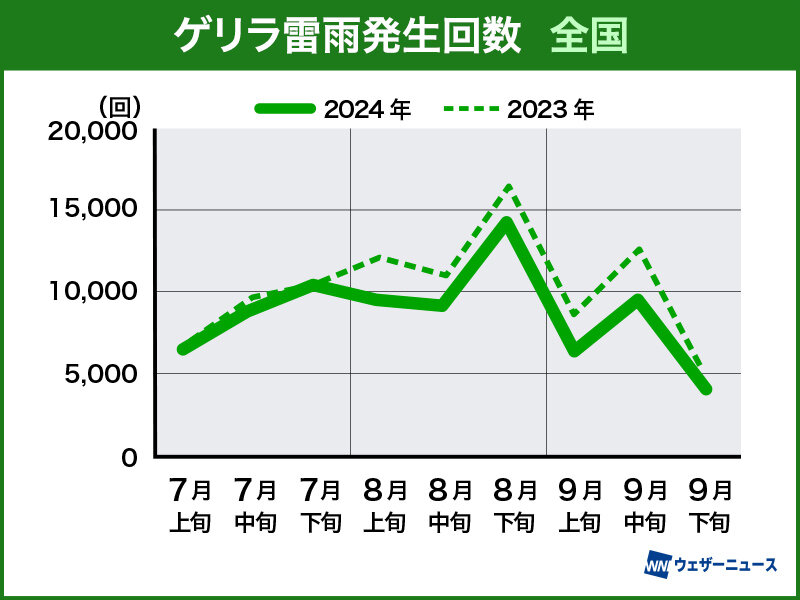

月別に見ると、ゲリラ雷雨が一番多かったのは8月下旬、次に7月下旬、9月中旬となりました。

それぞれ昨年の同時期と比べると8月下旬は約0.9倍、7月下旬は約1.0倍、9月中旬は約0.8倍でした。

エリア別で見ると、北日本では8月上旬と下旬の2回ピークがありました。

東日本と西日本では8月下旬に特に多くなりましたが、東日本では7月下旬と9月中旬も発生回数が多くなっています。

南西諸島では7月下旬と9月中旬が発生回数のピークとなりました。

記録的な猛暑と高気圧縁辺の湿った空気の影響で発生

今年のゲリラ雷雨の発生回数は、7月は発生が多かった昨年と同程度でしたが、8月と9月は昨年よりも少なくなりました。

【7月】

7月の発生回数が昨年並となった要因としては、以下が挙げられます。●太平洋高気圧に覆われて晴れたため日中の地上気温の上昇の影響を受けやすかった

●さらに高気圧縁辺の暖かく湿った空気の影響を受けやすかった

特に梅雨明け後の7月後半は太平洋高気圧が東日本太平洋側や西日本を覆い、晴れて地上気温が上昇する日が増えました。気温は全国的に高く、1946年の統計開始以降、沖縄・奄美では1位、東日本では1位タイの暑さとなりました。

日中の地上気温の上昇に加えて、東日本では高気圧縁辺の暖かく湿った空気の影響を受けてゲリラ雷雨の発生回数が増えました。

【8月、9月】

8月、9月は前線の通過や台風または熱帯低気圧の接近によって暖かく湿った空気の影響を受けやすく、ゲリラ雷雨が発生しました。市街地でも激しい雷雨となり、道路冠水や落雷などの被害も発生しました。ただ、高気圧の勢力が強かったため積乱雲の発達が抑えられ、全体の発生回数としては昨年を下回りました。

東京・埼玉は落雷回数が昨年比約4倍

今年は1回1回のゲリラ雷雨のインパクトは大きく、組織化した積乱雲が激しい雨を降らせ、都心ではマンホールの蓋が割れるなどの被害がありました。

また、落雷回数は関東甲信で503,620 回で昨年比1.4倍、東京では60,741回で昨年比3.9倍、埼玉では111,274回で昨年比4.1倍と、落雷が多くなったのが特徴です。

今年はゲリラ雷雨の発生回数が昨年並か昨年よりも少なくなりましたが、冠水や落雷、降雹などによる被害も相次ぎました。

ウェザーニュースでは、ゲリラ雷雨による被害を少しでも減らすため、本調査結果を今後の対策に活かしていきます。

写真:ウェザーリポート(ウェザーニュースアプリからの投稿)