弁護士ドットコムが創業から8期赤字だった理由、弁護士広告が解禁になった理由

2025年5月17日(土)9時21分 財経新聞

【こちらも】割安航空券予約サイト:アドベンチャー、旅工房M&Aの意図

数期間の収益動向は順調そのもの。コロナ禍で足踏みを余儀なくされたが2022年3月期は「29.3%増収、560.2%営業増益」と早々に切り返し、以降も「26.7%増収(87億円)、4.3%減益(10億9000万円)」「連結化:113億2300万円、12億3600万円」。今3月期も「23.6%増収(140億円)、6.0%増益(13億1000万円)」計画。

弁護士ドットコムの事業は、改めて覗き込むとこんな具合。

★専門家と対応知識を得たい匿名の一般人の、プラットフォームサービス。専門家は主に、「弁護士」「税理士」。オンラインで適切な専門家との相談が行える/登録会員が共有できる。必要に応じ、専門家の紹介が受けられる。

何故、こんな枠組みが可能になったのか。歴史を遡る必要がある。

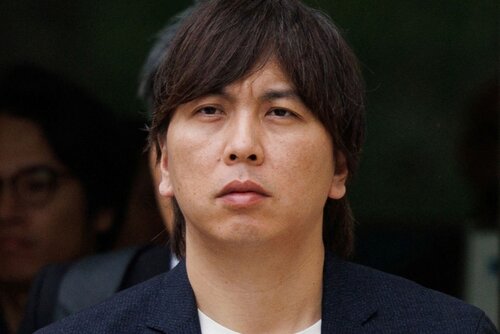

2005年、弁護士:元榮太一郎氏によって創業された。創業の理由を元榮氏は「学生時代に交通事故を起こした。その時の『弁護士に相談したら高額の金額が必要になるのではないかという悩みが原体験』とし、『法律をもっと身近に感じることが出来るサービスを作ろうと考えたのがそもそも』」と語っている。

しかし、立ち上げ当初から好収益を・・・というわけではなかった。設立当初は消費者金融の過払い金問題が発現の最中。弁護士の需要は高く「法律をもっと身近に・・・」という姿勢も空振り。売上は低迷。8期連続赤字。が過払い金問題が一巡すると、一転「弁護士過剰問題」がクローズアップされた。

それまでにも「弁護士の広告活動は禁止」という定めはなかった。日弁連の「弁護士のPR活動は、品位にかける」という判断によるものだった。その後「広告許容基準」が設けられたが、広告対象となる情報は「弁護士の氏名・住所/法律事務所名/所属弁護士会/取扱業務/執務時間/法律相談料」など限られたものだった。

本格的な解禁は2000年を待ってという流れだったが・・・前記の弁護士過剰問題は、「若手弁護士は実際的に仕事がない」という状態をもたらした。これが、弁護士のインターネット広告に繋がっていったのである。

私が常用するバスでは定期的に、「離婚と相続の相談なら40年の実績を誇る●●●●弁護士事務所。▲▲▲▲駅から徒歩5分」といったCMが流れている。

弁護士ドットコムの本稿作成中の時価は、2700円台。昨年7月以降右肩下がりの展開だったが、1月の2105円で底入れ。IFIS目標平均株価は算出者(3人)全員が強気の4133円・・・