BME分野の傑出した研究者に栄誉『第2回神戸賞 授賞式』を開催

2025年5月27日(火)15時18分 PR TIMES

公益財団法人 中谷財団(東京都品川区/理事長:矢冨 裕、以下「中谷財団」)は、財団設立40周年を記念して創設した学術賞『第2回神戸賞』の授賞式を2025年5月25日(日)に開催しました。

『神戸賞』は、今後日本がリードしていく分野として注目されている「BME(Bio Medical Engineering)分野〜生命科学と理工学の融合境界領域〜」において、イノベーションをもたらす優れた独創的な研究で実績を挙げた研究者や、そのユニークな研究で将来性が嘱望される若手研究者に光を当てる学術賞です。中谷財団が我が国の科学技術と産業の発展に寄与することを目的に、2024年に創設しました。日本発のイノベーション創出を後押しし、「日本を元気にする」ことを理念に掲げており、今年で第2回目の授賞式を迎えました。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-f1dd55dd1f114c4ac1eeaf969955d4a8-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【第2回神戸賞授賞式 開催概要】

日時:2025年5月25日(日)

会場:神戸ポートピアホテル(〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目10-1)

主催:公益財団法人 中谷財団

登壇者:矢冨 裕(理事長)、家次 恒(専務理事)、柳沢 正史氏(審査委員長)、浦野 泰照氏(第1回神戸賞受賞者)、受賞者(菅 裕明氏、谷内江 望氏、村川 泰裕氏、神谷 真子氏)、山之内 すず氏、

広瀬 未来氏(ジャズ演奏者)

参加者:約200名(※第2回より新たにWeb受付システムを導入し、事前にご登録いただいた一般の方々にも授賞式にご参加いただきました)

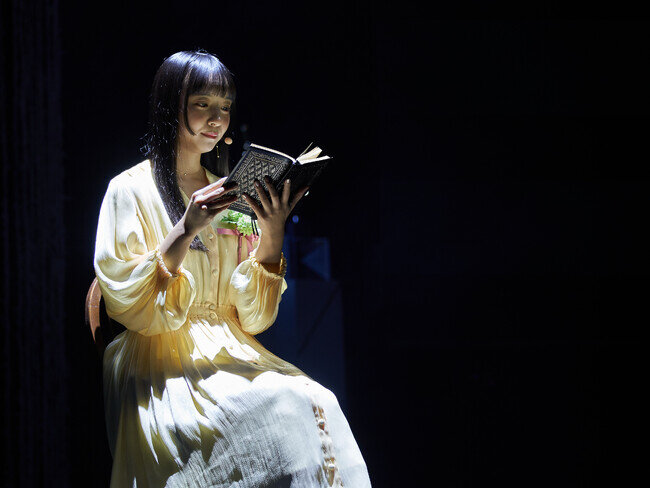

プログラム内容:山之内 すず氏による朗読、第2回神戸賞授賞式、受賞者による講演、トロフィー贈呈

【神戸賞サロン 開催概要】

日時:2025年5月25日(日)

プログラム内容:概要説明、受賞者・山之内 すず氏・柳沢 正史氏によるトークセッション、受賞者との交流

■『第2回神戸賞 授賞式』を開催

第1部では、『第2回神戸賞 授賞式』を開催いたしました。約200名のご来場者を前に、まず、神戸賞アンバサダーである山之内 すず氏による「独創に光を。」をテーマにした朗読。ジャズアーティストである広瀬 未来氏によるオープニングLIVEを実施。会場は、トランペットの音色に包まれ、華やかな空気とともに式の開幕を彩りました。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-e994cd2c619b2b9dfbb0f0a8e466d03d-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

続いて、理事長の矢冨 裕がステージに登壇。「今年4月に理事長に就任し、神戸賞も2回目を迎えることができました。『日本を元気にする』をコンセプトに、生命科学と理工学の融合境界領域でイノベーションをもたらす研究者を支援し、日本におけるBME分野の技術向上を促進してまいります。技術立国日本のあるべき姿の創造につなげ、次の50周年に向けて財団を発展させていきます」と、新理事長としての決意と『神戸賞』への想いを語りました。

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-18b64be9fb41edb4491615effef98aee-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ][画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-8388c4af26a4dd7acd45715e0dc0c5b3-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

その後、華やかな音楽と演出の中、受賞者の4名が登場。大賞の菅氏は、光の道を通りながら、客席よりステージに登壇しました。山之内 すず氏がアンバサダーとして登壇し、昨年の大賞受賞者である浦野氏へトロフィーを手渡し、浦野氏から受賞者へ授与しました。理事長の矢冨と専務理事の家次からは、賞状と副賞が、受賞者4名へ手渡されました。トロフィーは、研究者の独創性を「暗闇の中の光」として捉え、それを体現するイメージでデザインされています。メッキ素材で仕上げた彫像の中に、点灯機能が組み込まれており、見た目の艶やかさだけではなく、実際に光を灯すユニークな設計です。

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-e6d83c1e517893cccd6fb0e7e4426abe-2130x721.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■受賞者コメント

大賞

氏名 :菅 裕明

所属/役職:東京大学大学院 理学系研究科 教授

研究題目 :特殊ペプチド創薬の開拓とイノベーション

コメント:栄えある第2回神戸賞大賞を受賞できたことを心から光栄に思います。柳沢審査委員長をはじめとした審査委員の先生方、そして中谷財団の皆様に深く感謝申し上げます。私の研究哲学は『異端は認められた瞬間に先端に変わる』というもので、誰も真似しようとも思わないレベルのイノベーションを追求してきました。特殊ペプチド創薬という新分野の開拓において、フレキシザイムや遺伝暗号リプログラミング、RaPIDシステムの開発を通じて、これまで不可能とされていた創薬プロセスの革新を実現することができました。高校時代の先生から始まり、岡山大学、MIT、ハーバード大学での恩師の先生方、そして200名を超える研究室の学生・博士研究員の皆さんの献身的な努力があってこそ実現できました。今後も日本の科学技術発展のために、さらなる異端への挑戦を続けてまいります。

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-df9e6631eaae46e3769e1a16106eb527-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

Young Investigator(Y.I.)賞 3名

氏名 :谷内江 望

所属/役職:The University of British Columbia,

Biomedical Engineering, Professor / Director of Research

大阪大学 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点 特任教授

東京大学 先端科学技術研究センター 客員教授

研究題目:DNAイベントレコーディング技術の開発

コメント:まずは今回の審査をしてくださった、審査委員の先生方、中谷財団の皆様に心から感謝申し上げます。私の研究は『DNAイベントレコーディング技術』という、細胞内にビデオカメラを入れるような極めて独創的なアプローチで、研究を進める中で孤独を感じることも多く、今回の受賞は本当に大きな励みになります。研究室のメンバーや家族、素晴らしい指導者の先生方に支えられ、この野心的な挑戦を続けることができています。この賞は共に研究に取り組む全ての仲間たちと一緒にいただいたものです。今後も宇宙の長い時間の中で与えられたわずかな研究時間を大切にしながら、生命科学の新たなフロンティアに挑戦し続けてまいります。

[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-2e5842633ce830fd9a753f8f850b5213-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

氏名 :村川 泰裕

所属/役職:京都大学高等研究院 ヒト生物学高等研究拠点 教授

理化学研究所 生命医科学研究センター チームディレクター

研究題目 :ヒト疾患の分子機序を明らかにするための

エンハンサーマップの高精細構築と独自技術開発

コメント: 第2回神戸賞Y.I.賞という栄誉ある賞をいただき、大変光栄に感じております。私たちは生命の仕組みに魅せられ、エンハンサーマップの高精細構築という未知の領域に挑戦しています。科学のフロンティアへの挑戦は困難も多いですが、この賞をいただいたことで大きな精神的支えとエネルギーを得ました。共同研究の先生方、ご指導いただいた恩師、家族、そして毎日ワクワクしながら一緒に研究に取り組むラボメンバー全員と共にいただいた賞です。今後も好奇心と独創性を持って、未来の医療につながる研究を続けてまいります。

[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-a64029934318f981b4436c0b866b14fd-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

氏名 :神谷 真子

所属/役職:東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所 教授

研究題目 :生命科学を切り拓く革新的バイオイメージングプローブの開発

コメント:第2回神戸賞Y.I.賞を賜り、審査委員の先生方と財団関係者の皆様に深くお礼申し上げます。私は最初から研究者を志していたわけではありませんが、大学で研究室に入り、蛍光やラマン散乱といった光を使った科学ツール開発の面白さに魅了されました。革新的バイオイメージングプローブの開発を通じて、がん細胞の検出や生体分子の動態観測という新たな可能性を切り拓いています。研究の面白さを教えてくださった先生方への感謝とともに、今度は私がその面白さを次世代に伝えていく使命を感じています。Y.I.賞の名に恥じないよう、今後も研究、教育に専念してまいります。

[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-00fce6091c747d5f641092e7e6208c26-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■神戸賞の感動的なシーンをご紹介

[画像10: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-d5a3227ae5540ef34a9fb1a6ac4434ab-1094x821.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]握手を交わし喜び合う登壇者たち[画像11: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-032383bd5e049ad63999bbd820975f07-3116x2337.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■審査委員長からのコメント

神戸賞の審査委員長を務める柳沢 正史氏(筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 機構長 教授)は、「神戸賞の選考基準は、独創性、新規性、インパクトがあるか、そして生命科学と理工学の融合境界領域と言えるかという2つの視点から審査を進めました」と説明。大賞に選ばれた菅氏については「自然界にはないアミノ酸が連なる特殊なペプチドを合成する人工酵素フレキシザイムと遺伝暗号リプログラミング技術の開発は、創薬プロセスを飛躍的に効率化する優れたイノベーションです。有機化学と生物学の融合境界領域で極めて独創的な仕事を続けています」と高く評価しました。Y.I.賞の受賞者についても「既に素晴らしい成果を出し、今後も高い将来性が期待できる若手の実力派揃いです。生命科学、医学、工学分野での活躍を期待します」と述べました。

[画像12: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-ca4ecd16b4ae32e6d582855bfae8155a-3213x2410.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■未来の担い手である中高生と神戸賞の受賞者が心を通わせるQAコーナー

授賞式では、中高生から各受賞者に質問を投げかけ、回答いただくコーナーが設けられました。中高生の熱意あふれる質問と、トップランナーである研究者からの、生き様を感じる丁寧で感動的な回答に、会場は大いに盛り上がりました。

大賞受賞者である菅氏に向けては、「研究は先端と認められるまでの期間が長いように感じるが、その期間どういうモチベーションで実験を進めていたのか」という質問が投げられ、菅氏からは「きちっと計画を立て実行していくことが唯一のモチベーション。しっかりとしたデータを積み上げて、このコースじゃないとできないことを世に示すことで最終的に認められる」と研究者としての信念を感じるメッセージが戻されました。

[画像13: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-444a76605b1d472a42456b5da465d908-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

谷内江氏に対しては「海外で研究された経験で、国境を超えて何かにチャレンジする価値を感じたご経験はあるか」という問いが投げられ、谷内江氏からは「大事なのは新しいことをどんどん体験すること。今まで自分の文化的基盤や社会的背景がなかった国に行っていろんなことを体験するのは非常に重要」と、グローバルな視野の大切さを伝える回答が戻されました。

[画像14: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-9d7059245ff0d3b2591f08a2046e2d88-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

村川氏に対しては「自分の研究の社会的意義をどう捉えれば良いか」という問いが投げられ、村川氏からは「最初は意義が分からなくても、後で意義が生まれてくるものに価値がある。人と違うこと、独自なことを大胆に自分が面白いと思うところをやっていい」と、若手研究者への温かいエールに満ちた回答が戻されました。

[画像15: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-d20dbdd600b900284fce4eff4f5b7e4e-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

神谷氏に対しては「研究に対するヒントを得るためにどんなことにアンテナを張っているか」という問いが投げられ、神谷氏からは「『これ何かに使えないかな』と常に考えている。自分の専門以外の学会や研究会にも積極的に参加することが重要」と戻され、質問者の中学生は研究への好奇心をさらに膨らませた様子でした。

[画像16: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-f535647e2551ae2b95e46e525f7aef09-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■交流サロンが創る研究者との出会い、受賞者と参加者の交流の場「神戸賞サロン」を初開催

授賞式に続き行われた第2部「神戸賞サロン」では、受賞者、審査委員、来場者が気軽に話せる交流の場を作り、研究者と参加者が直接対話できる貴重な機会となりました。「まるでティーサロンのような、みんなが自由に交流できる空間」というねらいで、神戸のお菓子や飲み物を楽しみながら気軽に会話できる雰囲気を大切にしました。

[画像17: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-06e18ed911d4523072057a6ec106a500-3900x2925.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

当日は受賞者の研究内容についての質問や将来の応用可能性についての話が活発に交わされ、参加者は普段接する機会の少ない研究者との直接対話を通じて最先端の研究に触れ、笑顔で交流を楽しんでいました。冒頭には短いトークショーも行われ、その後の会話のきっかけづくりになりました。

「神戸賞サロン」という新しい試みは、ただ賞を渡すだけの授賞式ではなく、研究者と直接つながる場を作ることで、一般の方々が最先端の研究に興味を持つきっかけづくりとなることを目指しています。

[画像18: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-24e28db0bb80c059b2dfb4a47fc7b3e6-2993x2245.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■第3回 『神戸賞』募集概要

第3回神戸賞の表彰対象となる研究者の推薦を以下のとおり募集いたします。

対象研究分野:BME(Bio Medical Engineering)分野〜生命科学と理工学の融合境界領域〜

・医療や人々の健康に貢献しうる独創的でイノベーティブなアプローチをおこなう研究を

対象とします。

・BMEを補足する言葉として、「生命科学と理工学の融合境界領域」と付記しました。

生物学、医学等を生命科学とし、物理学や化学等の応用を工学としたうえで

数学やAIなど情報科学も含むことを明確にする意味で工に理を加えて理工学とし、

それらが連携した研究領域が対象であることを示す融合境界領域という言葉で表現しました。

・医療の発展や健康の増進を見据えた幅広い研究分野において、基礎から応用まで広く対象とします。

対象者:上記の賞の対象者は公募によって募集します。広く学会・大学・研究機関に候補者の

推薦を依頼し、神戸賞審査委員会にて受賞者を選考し、理事会にて決定します。

募集期間:2025年6月1日(日)〜7月31日(木)

[画像19: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-8bbe4613f8a33c6ec9149d32167afb98-2170x868.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■『神戸賞』 審査委員一覧

[審査委員長]

柳沢 正史 (筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 機構長 教授)

[審査副委員長]

小川 誠司 (京都大学 大学院医学研究科 腫瘍生物学講座 教授)

[審査委員]

木下 聖子 (創価大学 糖鎖生命システム融合研究所 副所長 教授)

斎藤 通紀 (京都大学 高等研究院 ヒト生物学高等研究拠点 教授)

佐藤 俊朗 (慶應義塾大学 医学部 医化学教室 教授)

染谷 隆夫 (東京大学 大学院工学系研究科 電気系工学専攻 教授)

田畑 泰彦 (京都大学 大学院医学研究科 形成外科学 特任教授)

永次 史 (東北大学 多元物質科学研究所 有機・生命科学研究部門 教授)

濡木 理 (東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 教授)

林 朗子 (理化学研究所 脳神経科学研究センター 多階層精神疾患研究チーム チームリーダー)

本田 賢也 (慶應義塾大学 医学部 微生物学・免疫学教室 教授)

三浦 佳子 (九州大学 大学院工学研究院 化学工学部門 教授)

森 勇介 (大阪大学 大学院工学研究科 電気電子情報通信工学専攻 教授)

■公益財団法人 中谷財団 概要

中谷財団は、神戸に本拠を置く臨床検査機器・試薬メーカーであるシスメックス株式会社の創業者 故中谷太郎により1984年「中谷電子計測技術振興財団」として設立されました。その意思を継いだ子息の故中谷正の遺贈を受け、2012年に大きな事業が行える財団へと生まれ変わり、同年には公益財団法人に移行し、「公益財団法人 中谷医工計測技術振興財団」となりました。それ以来、医工計測技術分野の広範な発展を願い、先導的な技術開発への助成を中核として技術開発に顕著な業績をあげた研究者への表彰や技術開発に関する交流への助成等の事業を行ってきました。

2014年以降は、若手人材育成のため、大学院生向け奨学金や大学生の短期留学サポート、さらにすそ野拡大のため、小中高校生を対象とした科学教育振興助成など、幅広い層への支援を実現しています。このように研究者から小中高校生まで、トータルに事業展開をする国内有数のユニークな財団となっています。2024年に設立40周年を迎え、対象分野をBME分野に拡げるとともに、新たな表彰事業『神戸賞』を創設しました。また、同年11月1日に名称を「公益財団法人 中谷財団」と改称し、新たな一歩を踏みだしました。

[画像20: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119957/10/119957-10-f461d32a78e21b15398ad64ca559c93d-1955x1082.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

名 称 :公益財団法人 中谷財団

英表記:Nakatani Foundation

設 立 :1984年(昭和59年)4月

理事長:矢冨 裕

所在地:〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー8F

目的 :「BME(Bio Medical Engineering)分野〜生命科学と理工学の融合境界領域〜」における

研究・開発、交流等を促進し、また人材を育成することによって、BME分野の広汎な

発展を推進し、我が国ならびに国際社会の発展及び生活の向上に寄与すること。

URL :https://www.nakatani-foundation.jp/