島崎今日子「富岡多惠子の革命」【6】松原のアトリエ

2025年2月15日(土)6時0分 婦人公論.jp

富岡多惠子と池田満寿夫(『婦人公論』1965年5月号)

戦後の日本文学史に決定的な影響を与えた詩人であり、作家であり、評論家であった富岡多惠子。54年を連れ添った夫・菅木志雄をはじめ、さまざまな証言者への取材をもとに、87年の生涯を辿る。

* * * * * * *

吉村二三生と芳子

ともに暮らして2年半、芸術家カップルは上昇気運に乗りはじめていた。1963年の夏、富岡多惠子と池田満寿夫が駆け落ち先の新宿十二社の下宿家のあとに選んだ家は、世田谷区松原にある一軒家だった。

ふたりと親交のあった作家の森茉莉は、そこへ出かけるときはいつもマスオが自転車で駅まで迎えに来てくれた、と書いている。

〈何度も曲りくねり、曲線で曲つてゐて、普通の住居ばかりのために曲り角に覚え易い建物もなく、全くわかりにくい道であつた〉(「芸術新潮」1977年3月号)

のちにその家を受けつぎ、新しい家を建てて住んでいるフランス文学者で、シュルレアリスムの研究と実践で知られる作家・巖谷國士は、「明大前駅からの道順(約10分)」とある自宅までの丁寧な道案内をメールで届けてくれた。

「……大きな柿の木のある白い左右対象の二階家が★わが家です。白い低い朽ちかけた木の戸をあけて直進し、真ん中の灰色のドアの左にある旧式のベルを、ブーと押してください」

確かに案内をもらわなければたどり着くのが難しい洋館だった。

富岡と池田がこの家の建つ前にあったアトリエつきの住居に暮らしていたとき、巖谷はまだ二十歳の東大生で、隣接する家で祖母、吉村雪と住んでいた。82年に自身が建て直したという。

「ここはもともとは油絵用のアトリエでした。玄関を入ると4畳半の部屋があって、その奥に広がる16畳ほどのアトリエは吹き抜けになっていて、階段を上がると4畳半の畳の部屋と2畳の物置みたいな空間。アトリエ横の台所は3畳あるかないかでした。トイレットはまだ汲み取り式です。風呂場が別棟になっていて、脱衣場と洗濯場のほかに物置を兼ねていた。アトリエには銅版画のプレス機を置いて池田さんが使い、多惠子さんは2階の4畳半で原稿を書いたりしていたわけです。アトリエの一角に巨大なテーブルがありましたが、それも半分壊れかけた、どこかで拾ってきたもの。多惠子さんは市販の本棚を2階にいれていましたが、やがて板とブロックを買ってきてアトリエの端に大きな本棚を作った。それまでは5畳半の部屋だかにふたりで暮らしていたということで、ここはそれよりずっと広いと言って喜んでいましたね」

このアトリエつきの質素な木造2階家は、50年代に巖谷の母方の叔父のアーティスト・吉村二三生が東京芸大の油絵科の後輩、大島芳子と結婚し、土地を借りて建てたものだった。叔父夫婦は家事を分担して、闊達に意見を交わし、自由で幸せな生活を送っていた。

巖谷は、マスオとタエコと出会う前に、互いを尊重し合う芸術家カップルを知っていたことになる。

「対等に生活しているふたりを見て、子ども心にいいなぁと思っていました。芳子さんは岸田衿子さんや中谷千代子さんなどと同じく、戦後に上野の美術学校が東京芸術大学となって歴史上はじめて女性を受けいれたときの一期生なんです。二三生の母の吉村雪は29歳で医師の夫を亡くしてから、シングルマザーとして3人の子どもを育てた女性。アメリカ生まれで府立第三高女を出たそんな母親のもとで育った二三生は、まわりの男たちから男女平等主義者だと揶揄されても決して同調せず、実際に家父長制的なところがありませんでした。

ただ画家といっても油絵だけでは生活ができません。ふたりはやがて、日本にいたのでは思うように仕事ができないので、アメリカに渡る計画を立てることになった。雑誌の挿絵やスライドの原画などを描き、芳子は靴などのデザインの仕事をして、収入を得ていたようです。そうしながらふたりで渡米にそなえていた61年か62年に、たまたま出会うことになったのがケイト・ミレットです」

ケイト・ミレットの暮らしたアトリエ

フェミニズム運動の活動家・理論家として名高いケイト・ミレットは、富岡よりひとつ年上の34年生まれ。オックスフォード大学院を成績優秀で出たものの、アメリカでは希望する大学教員の職には就けず、61年に来日し、早稲田大学で英語を教えながらアーティストを目指していた。

彼女が70年に出版した『性の政治学』には、73年に出た日本語版のためにだけ書かれた序文がある。そこでケイトは、日本の家父長制社会のなかで女性の創作者がいかに抑圧されているかを指摘し、告発する。女は結婚すれば家族に搾取され、自身の創作活動をやめていくことが通例になっている日本の差別構造への強い怒り。だが、〈一つだけ全く非類型的な場合を知りました。それは吉村二三生の最初の妻芳子でした〉とあり、そこから吉村夫妻への賛辞が続く。

その序文によると、ケイト・ミレットの視点は日本滞在中の2年間に芽生え、63年に帰国して以降にアメリカ社会の差別の実態の観察へと発展した。

「吉村夫妻はアトリエを探していたケイトに家を貸し、しばらく隣の小さな家のほうに移りました。62年に吉村二三生が下見のために先に渡米したので、ケイトと芳子の女性ふたりが残ります。本当に悲劇的なことですが、そのすぐあとに芳子が末期の癌だとわかり、亡くなってしまう。まだ30歳そこそこでした。僕は葬儀に参列したとき、遺骨になった芳子の前で烈しく悲嘆にくれるケイトを見ています。彼女はのちに帰国してニューヨークで吉村二三生と結婚することになりますが、バイセクシュアルを自認してもいたわけで、芳子を、二三生を、夫婦を愛していたのだと思います。彼女は芳子が絵を描かなくなっていたことも、若くして癌にかかって亡くなったことまでも日本のミソジニー社会のせいだろうと書いています。

フェミニズム運動は60年代からのアメリカ公民権運動の重要な部分を占めたもので、『性の政治学』はその思想の核になるものでした。世界的なベストセラーになったこの大きな本が日本ではあまり売れず、注目されないできたことも、今につながる日本の社会を映していて特徴的です」

63年2月に芳子が亡くなると、巖谷は彼女のいた小さいほうの家で祖母の吉村雪と暮らすことになった。4月末、ケイト・ミレットがニューヨークへ戻り、新しいアトリエの借家人がやってきた。マスオとタエコである。

「そのとき、僕が応対したんです。日本橋画廊の紹介ということでした。当時の池田満寿夫はその画廊の専属で、ここを借りに来たのは瀧口修造が勧めたからだと聞いています」

当時、瀧口修造は60歳、日本の近代シュルレアリスムの理論的支柱であり、美術評論家として、詩人として知られていた。巖谷はケイト・ミレットを通じて瀧口と知りあい、シュルレアリスムの思想を受けつぐことになる。

「瀧口修造はケイト・ミレットが帰国する前に京橋の南画廊で個展を開いたとき、リーフレットに美しい英語の序文を贈っていました。敗戦後にアートに目覚め、自由と解放を求めていた日本の若い女性たちを導き、自分の企画する展覧会でデビューさせていたのも瀧口さんで、宮脇愛子や草間彌生をはじめ、岡上淑子、野中ユリ、合田佐和子などもそうです。ケイト・ミレットも含めて、瀧口修造の紹介した若い女性アーティストたちには、共通したところもありますね。そういえば富岡多惠子さんも、敗戦後に民主主義が入ってきたとき十歳で物心ついてますから、一種の解放を体験していた世代です」

マスオとタエコがアトリエにやってきた日

マスオとタエコがアトリエにやってきた日の巖谷の記憶は鮮明である。

「こちらはまだ二十歳の学生でしたが、ふたりはだからといって軽く見るでもなく、フレンドリーでした。服装も覚えています。当時の男性はワイシャツが普通でしたが、池田さんも白シャツに普通のズボンをはいて、髪の毛も後のトレードマークになるあのモジャモジャ頭じゃなかった。富岡さんは地味でいくぶんラフなワンピースかなにかだと思います。

それですぐに、ガンガンしゃべりました。アトリエを見て『ここ、いいじゃない?』とか『こうしたらいいんじゃない』とか、ふたりでやっていて、仲の良い夫婦だなと。東大やその周辺で出会う人たちとはまったく違うタイプというか、簡単に言うと自由な感じです。同調も忖度もなく、遠慮も衒いもなく、思ったことをバンバン言いあう。若いアーティスト同士ということで、子どものころから吉村夫妻を見ている僕にとっては、そっちのほうが普通で、向うが年上でもつきあいやすかった」

その日に引っ越しの日取りが決まった。

「引っ越しの日はトラックに荷物を積んで来ただけです。僕も少し手伝いましたが、そのとき一緒に来た学生がいて、早稲田の仏文だったかな、その後、『ミュージックライフ』や『パイデイア』を経て中央公論の『海』など編集者になる安原顕です。池田満寿夫はすでに名前が出ていて、安原は彼の絵のファンだった。で、その夜からパーティーが始まるわけです。パーティーといってもつまり、酒を飲んで騒ぐだけですが」

森茉莉に「マスオとタエコと、そのパアティ」というエッセイがある。

〈それはツウィストや、サアフィンや、ウイスキイ、麦酒、腸詰(ソオセージ)、海月(くらげ)と胡瓜と塩漬豚(ハム)、若い美術家、サド研究家、詩人、ニグロの若ものたちが泡立ったりがやがやしたりして〉(「文藝」1966年1月号)

パーティーの中心メンバーは、入居の年の2月、池田が土方巽のダンスリサイタル「降霊館死学」の美術を担当したのを契機に急速に親しくなった芸術家や詩人、既存の文化や体制に対抗するカウンターカルチャーど真ん中の人たちだった。そこへ富岡の母と同い年の森茉莉に萩原葉子も加わり、編集者も参集する。無論、巖谷も呼ばれれば顔を出す。マスオとタエコの交友関係は一気に広がっていった。

「たとえば土方さんの『暗黒舞踊』の会のあとに新宿の飲み屋などで飲んでから、マスオとタエコのところへ行こうとなったり、昼間に誰か来て話しているうちに次々と電話で呼び出して人数が増えていったり。アトリエには電話がなくて、隣に借りに来るわけです。窓越しに電話するので、どういうことが起こっているか、祖母はだいたい知っていました。電話も億劫だった時代で、予告なしに来ちゃう人もいた。その代表が西脇順三郎で、『近くに来たんで寄りました』なんて具合に、多惠子さんに会ってお茶飲んで行く。深沢七郎が自転車でひょろひょろと来たこともありましたね。『風流無譚』で右翼に追っかけられていたころのはずで、この近所に住んでいたこともある。そのまま家にあがって騒ぐようなことはありませんでしたが」

パーティーに集う表現者たち

森茉莉によれば、パーティーには〈多惠子の造ったひどく美味しい酒の肴風の料理〉(ドッキリチャンネル/「週刊新潮」80年3月6日号)が並ぶが、普段からアトリエに呼ばれていた巖谷にはそのイメージはない。

「僕の記憶では、多惠子さんがとくに料理好きだったわけではありません。池田満寿夫のほうが料理自慢で、人が来るとなればふたりで作ってたと思います。ちゃんとした料理というより、酒のつまみをいろいろ。それに店屋物もとってました。飲むのはビールも飲んだけれど、お金もないし、早く酔いたいからウィスキーが多かった。それも安いトリスの白と、その後に出たサントリーレッドが中心ですが、お客によっては角瓶やオールドも。ジョニーウォーカーなんがかあると宝物みたいに言われた時代でしたから。

ふたりとも酒に強くてどんどん飲むほうだけれど、多惠子さんが先に酔ってたかな。池田さんは周りに気をつかっていましたが、飲めばもうめちゃくちゃになっちゃうわけで、なにかと議論やけんかをふっかけて、でも最後には抱きあったりする。ひとりだけ若い学生だった僕は、ふたりからキスされています」

詩人の加藤郁乎が、富岡・池田と出会ったころとアトリエの思い出を書いている。〈タエコを先頭に森茉莉、萩原葉子、矢川澄子、山田美年子、白石かずこ、野中ユリ、篠原佳尾といったパートナーたちと入り乱れながら、ゴーゴーを踊り狂っていたマスオや澁澤龍彦や加納光於や私たちを憂い顔で眺めていたのは、角刈り頭の暗黒舞踏家土方巽であり、ヘビースモーカーの瀧口修造だった〉 (「現代詩手帖」1975年3月号)

ここに名前がある女性は詩人の富岡、白石、作家の森、萩原、翻訳家で作家の矢川、画家の山田、野中、篠原と、みな表現者たちであった。

「よくやったのは歌を歌うことでした。今のカラオケなんぞとは違って、伴奏も合いの手もなく、自分がどんな歌をどれだけ歌えるかを競ったりして、一種のインファンティリズム(幼児性)もありましたね。多惠子さんはなかなか上手いんです。美空ひばりの『角兵衛獅子の唄』とか、こぶしのある歌謡曲が好きでした。池田満寿夫のほうは軍歌とか。そんな時代に育ってるからです。多惠子さんに似合っていたのは、菊池章子の♪星の流れに身を占って〜というあれ、『星の流れに』ですね。あの歌は、みんな好きだったようで、加藤郁乎の詩を替え歌にして歌っていました。そんなことは大学などでも誰もやらないから、僕には新鮮で、年齢は違うにしても、こっちの世界のほうが親しめたという気がします。ダンスもやりました。池田さんがオモチャみたいな蓄音機を持っていて、やがて僕のところに米軍基地のお古の携帯プレイヤーが来たのでそれを使って、ボロボロのレコードを延々とかけていた。レイ・チャールズの曲でツイストを踊っていました」

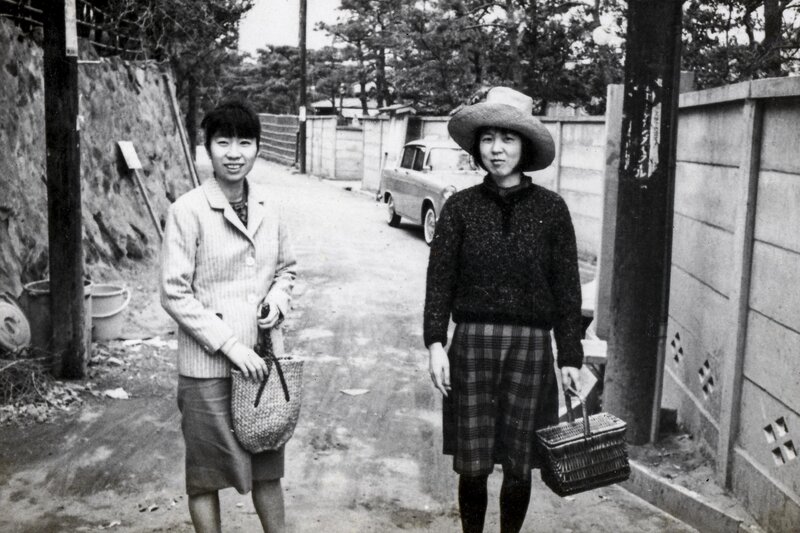

松原のアトリエ近くで。富岡多惠子と山村房子(山村昌明氏撮影、山村房子氏提供)

終わらないサロン

池田満寿夫の助手であった画家、山村昌明が撮ったパーティーのモノクロ写真が残されていた。ビール瓶と吸殻だらけの灰皿と店屋物の笊蕎麦が真ん中にあって、周りには澁澤龍彦や矢川澄子、野中ユリ、山田美年子、土方巽、加納光於、加藤郁乎ら九人の男女が寝転がっている。おかっぱ頭のタエコはストライプのシャツにコットンパンツ姿で煙草を吹かし、腰にマスオの左脚がかかっている。

「話しこむ人もいれば歌う人もいる。床に寝ちゃう人もいる。そのまま雑魚寝です。飲み続けて朝までというのも普通でしたね。女性だけ集まってしゃべるとか、男どもはただ酒飲んでいるとか、そういう女性・男性に分かれるようなことはなくて、ただ好きなように酒を飲んでしゃべって踊って、ゴロゴロしていたわけです。

その間、池田・富岡夫妻というのは、個性がまったく違っていても、共通したところがあって、それは思ったことをすぐ口に出すという点でした。それに加えて、異常なまでにサービス精神があった。今の日本では人が集まっても黙っていることが多いですが、当時のふたりはそういうのが嫌いで、とにかくしゃべって話題を絶やさない。それはサービス精神というより、人間性のあり方かもしれません。僕はこの夫婦の飲み方がいいなと思って、一時は影響を受けていましたね。それで話がいっこうに終わらない」

雑魚寝をして夜が明けるとまたビールの栓が抜かれ、蕎麦をとったりして、再び宴会になることがよくあった。「仕事だから」と言う者は誰もいない。ある朝、池田が作った味噌汁にたくさんの具が入っているのを見て、澁澤龍彦が「こんなものは味噌汁じゃない。具は一つか二つだ」と文句を言い、池田が「なにっ、信州ではいろんな具をいれるんだ」と応えて、「どちらが本物の味噌汁か」と議論がはじまった。

「池田さんは澁澤さんに『ヘンリー・ミラーとジョルジュ・バタイユとどちらがえらいか』なんて論争をふっかけたり、そういうばかばかしいことをやっていましたね。これも一種のインファンティリズムです。澁澤龍彦はサド裁判(澁澤が翻訳したマルキ・ド・サド『悪徳の栄え』が猥褻文書にあたるとして起訴され、のちに有罪となる)で注目されだして、何本も連載を持っていた時期ですが、決して『忙しい』とは言わずにつきあい、交友を楽しんでいました。池田満寿夫のほうも、それこそ寝ないで仕事をしてましたね。版画だけではなくて、注文原稿も書いていた。二日酔いのままで原稿書くなんて信じられないけれど、そういう池田さんの異様なエネルギーに、多惠子さんは惹かれていたのかとも思う。彼女のほうは詩人の気質もあって、ある程度の余裕を大切にしていました」

巖谷は、パーティーは一種のサロンだったという。

「人の集まるところで偶然の出会いが起こる。それが本来の人間社会ですが、60年代の前半にはあちこちにそういう場所が生まれていたんですね。澁澤龍彦の書斎でも、土方巽の稽古場でもそれがあった。自然に人が集まってきて、出会いが生まれ、友人関係がどんどんひろがり、ときにはデモも起こる。今の日本から思うと、それは自由で活発な創造の源泉で、貴重な体験でもあったのです」

松原のアトリエのパーティーは、アメリカでキング牧師が指導する人種差別反対運動が広がり、ケネディ大統領が暗殺された年から、マスオとタエコがニューヨークへ発つ65年7月まで、2年続くのであった。

※次回は3月1日に公開予定です。

(バナー画提供:神奈川近代文学館)