島崎今日子「富岡多惠子の革命」【7】二匹の流れ者

2025年3月1日(土)6時0分 婦人公論.jp

「婦人公論」1970年3月号

戦後の日本文学史に決定的な影響を与えた詩人であり、作家であり、評論家であった富岡多惠子。54年を連れ添った夫・菅木志雄をはじめ、さまざまな証言者への取材をもとに、87年の生涯を辿る。

* * * * * * *

年下の男

「婦人公論」1969年7月号に、富岡多惠子のエッセイ「私にとって大学闘争とは何か」が掲載された。イラストは、菅木志雄とある。同誌に菅の名前が登場するのははじめてで、ちょうどふたりが原宿の白い教会で結婚式を挙げた時期だった。それから、時折、富岡の文のイラストを菅が描くようになり、妻の本の装丁もしばしば夫が手がけることになっていく。

結婚して4年が過ぎて、富岡は「婦人公論」に「女にとって二度目の男とは」と題したエッセイを寄稿した。病気のような情熱で一緒になった最初の相手と別れたころに現れたとして、出会った当初の菅をこう描写する。

〈親に時には無心をいい、定職はなく、無口で、ことに女と喋るのは嫌いで、というよりオンナが嫌いで、なにを考えているのやらさっぱりわからず、稼ぎもなく、ということは世を渡る才覚いっさいなく、じつに偏屈で、他人にお世辞のひとつもいえず、イヤなことはイヤだといい、これからどうなるかわからぬ、二十五歳の男〉(「婦人公論」1973年10月号)

年下婚という言葉などなく、歌手の小柳ルミ子と13歳年下のダンサー大澄賢也との結婚がワイドショーでスキャンダラスに扱われたバブル真っ盛りのときから20年も前のことである。池田満寿夫と別れたばかりの詩壇のスターと9歳年下の無名のアーティストの結婚は、周囲にちょっとした波紋を巻き起こした。74年に富岡が仏文学者の多田道太郎と出した対談集『ひとが生きている間』では、リベラルな多田でさえも、24年生まれという世代ゆえか、〈今の旦那さんみたいな坊や〉という言い方をしている。

だが、詩人はそうした周囲の眼はわかっていながらも、とりあうことはなかった。

〈わたしははっきりと病気にかかっていなかった〉が、〈ひとりでこれから死ぬまで生きていくのはいやだなあ、とはその時思っていた。ひとりでも生きていけるかもしれないが、なるべくそうならない方がいいなあ、と思っていた〉〈思想の一致なんてわたしは後にも先にも期待しない方で、生きていく態度が似ておれば十分だと思っている〉(「女にとって二度目の男とは」)

年齢差なんて考えたこともなかった

菅のほうはどうだったのか。いわば紹介者でもあった美術評論家の東野芳明は菅に「富岡さんと一緒になるんだって?」と聞き、「そうだよ」と答えると、「へえ〜」と返してきたという。

「当時の美術界の男女関係って、それぞれに傷があったりするわけだからひとのことは言えません。でも、知っているひとは驚いたでしょうね。うちの親は何にも言わなかったですよ。子どもに対しては、好きに生きていけという親でしたから。僕も野放図だから、周りが気にする年齢差なんて考えたこともなかった。多惠子ちゃんと僕が一緒になってから 当時、彼女と一番仲がよかった白石(かずこ)さんも、僕と同じような年下の男と結婚したんですよ。白石さんが離婚後につきあった男はみんな黒人だったんですが、きっと多惠子さんに感化されたんだよね。白石さんには、『木志雄、木志雄』と呼ばれてました」

亡き妻への思いを語り続ける菅に、なかなか池田満寿夫の名前は言い出せなかった。取材を始めて3カ月が過ぎて思い切って口にすると、「俺はそんなヤワじゃないよ」と笑い飛ばされた。

44年生まれの菅と34年生まれの池田満寿夫は、同じ美術界にいても交差することはなかった。

「一緒に暮らし始めたころは、多惠子さん、池田についてはほとんどしゃべらなかったんです。ふたりの間で池田の名前がタブーだったわけではないんですよ。ただ彼女が池田をどう思っているのかはシビアな問題だから、僕がいちいち事を荒立てることはないと黙っていたよね。僕は池田との面識はまったくありませんが、でも、池田満寿夫が彼女のパートナーで、どういうふうにふたりがいたのかというのは、同じ業界だから耳に入ってくる。多惠子さんを知る前から、池田はめちゃくちゃ有名で、ヴェネチアのビエンナーレで版画グランプリをとって最盛期だったし、こんなヤツがいるんだと思って見てたよね。僕はあんまり版画には興味はなかったけれど、色もデフォルメもいいし、こんなエロチックなことをやってるんだ、才能はあるなぁって思ってました。

多惠子さんは、池田と別れる決心がなかなかつかなかったんじゃないかな。あとになって『こういうふうに仕事してたんだよ』とか聞いたけれど、池田とはひとつの事業をふたりで一緒にやっていたようなもので、家内工業をやっていたわけですよね。池田の成功には彼女の力も大きかったわけだし、同志だったし、仲間だったんだよね。心理的に深いところで結びついていたのだから、そんな暗黙裡につながった女を池田は裏切った。腹も立つし、残念でもある。出会ったあたり、彼女がだいぶ悩んでいるなというのは、そばにいてわかっていましたよ。一度、東野芳明が合田(佐和子)さんの部屋にリランを連れてきたことがあって、僕も多惠子ちゃんも偶然だけれどリランとすれ違っています。リランは細面の美人だったね」

幸せにしたい

まだ24歳だった菅は、言葉にしようとはしない富岡の煩悶をなんとか和らげたいと思った。

「やっぱり、池田の思い出を処理していく過程は、結構厳しかったんじゃないかと思います。版画もたくさん持っていたからね。そこをブチ切るために、僕のようなアホが必要だったわけですね。僕がいて、わけのわからないことを言ってると、気が安まったんじゃないかな。ひとりでいるのは厳しいなというところもあったでしょう。僕には、そこのところの穴埋めをできればいいかなという思いが多少はありました。多惠子さんを幸せにしたかった。僕は絶対裏切らない、一緒になったら死ぬまで一緒だと、もうそのときには思ってましたよね。

最初は何かで池田の作品が出てくると見たりして、こだわったりするところはあったけれど、結婚してからは池田の影を感じることはなくなって、僕も吹っ切れましたよ。ただ多惠子さんと一緒にいた男だから、いい女と一緒になって、いい仕事をしていってほしいとはずっと思っていましたよね。でも、ふたりだったのにひとりがいなくなってうまくいかなかったんじゃないかな。僕が自分の仕事で世に出て2、3年もすると、美術の世界で池田の名前はまったく聞こえなくなりました」

富岡が所持していた池田満寿夫の作品は、今も菅の手元にある。

「結婚したときに彼女に『どこかに片づけておいて』と言われたので、僕が保管していたんですよ。当時、池田の版画を扱っているギャラリーが買いに来たことがあって、何枚かずつ売った記憶もありますが、たくさんあったからね。全部売っていたらすごいお金になったでしょう。今でも地下のアトリエのタンスにありますよ。50点とか100点とか、あるんじゃないかな」

土方とファッションモデル

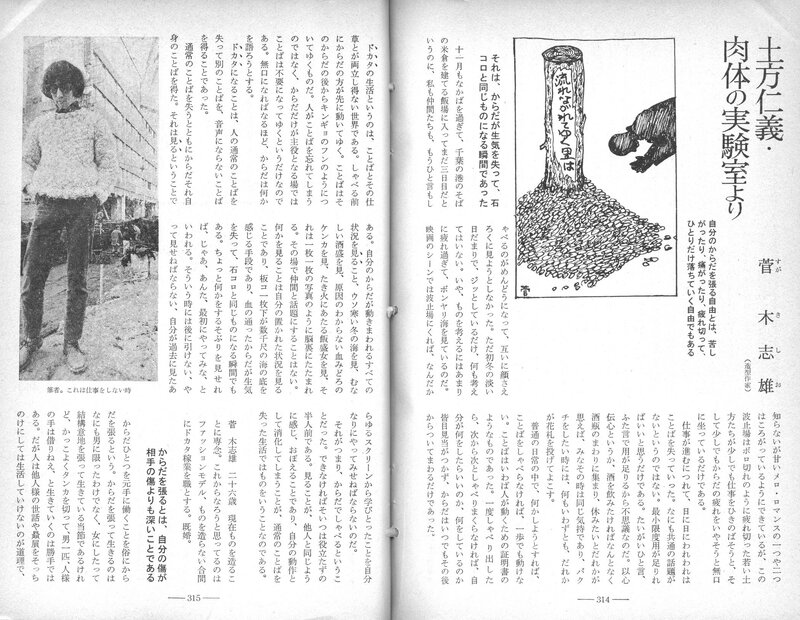

「婦人公論」70年3月号には、菅自身が寄稿していた。「土方仁義・肉体の実験室より」というタイトルの6ページの随筆である。千葉港のそばに米倉を建てるための飯場に入った体験が綴られており、本人の手によるイラストに、〈これは仕事をしない時〉と説明のある全身のポートレートには、マッシュルームカットにトンボ眼鏡のサングラス、モッズルックの若者が写っていた。

そのころ、同誌の編集者だった田中耕平が書いたとおぼしき紹介文には〈二十六歳 現在ものを造ることに専念。これからなろうと思ってるのはファッションモデル、ものを造らない合間にドカタ稼業を職とする。既婚〉とある。

同じ年の「婦人公論」9月号の随筆欄にも、菅は「モデルになる」という短文を寄せていた。肩書は「造型家・第五回JAFA大賞受賞」。結婚の年に「美術手帖」に芸術評論を応募して佳作に入った菅は少年の頃から本好きで、二つの随筆も文学青年らしい文章である。富岡多惠子の名前は見当たらない。

田中耕平は、無名だった菅に原稿を依頼したことをすっかり忘れていた。

「僕は、菅クンにはお金になるからと言って、ずっとカットを描いてもらっていたんですよね。1枚1000円でした。今だってあんまり変わらないんじゃないですか。原稿は覚えてないけれど、でも、そんなこと僕しかやらないから僕が頼んだんですよね。富岡さんの結婚を聞いて、菅クンを紹介されて、応援のつもりで原稿頼んだのでしょうね。

会った当初の菅クンはしゃべらなかったよね。僕が富岡さんとしゃべっている時に彼がしゃべるのを聞いたことがなくて、いるのかいないのかわからない感じなの。コンセプチュアル・アートなんてなんだかわからないし、これが金になるかどうかもわからないから、あの当時の作家は誰もが不安だったんじゃないかな。彼も、きっとそうだったろうね。それが伊東に行ったころから日本を代表する作家になっていくんだからねえ」

菅は「婦人公論」に原稿を書いたことを覚えていた。2015年の東京都現代美術館での個展の図録にも、それは記録されている。

「あのころは、食うためにビル掃除もしたりしてましたからね。ビル掃除も千葉の飯場も、多惠子さんの知り合いのひとの紹介で行ったんですね。ファッションモデルのほうは美大の仲間の関係で『流行通信』の仕事だったけれど、ほとんど仕事は来ませんでした。ただ結婚してからそうして働いていたのは少しの間だけで、すぐに作品作りに没頭するようになりました。彼女は僕がそういうことをやりながらどんな作品を作るのか見ていたんじゃないかな」

大阪万博の会場にて(1970年)

新しい思考の世界

菅は、若林のマンションに転がり込んだときに富岡のもとに集う表現者たちと出会っていた。第二次世界大戦が終わって20年が過ぎ、60年代後半は高度経済成長、公害、全共闘運動など社会が激動するなかで、若者たちが先導する文化が沸騰していた時代である。誰もが時代の先端で自分の表現を模索していた。

「白石さんとか合田さんとか、矢川澄子さんとか、いつも女友だちが2、3人来ていたし、ファッションデザイナーと、その彼氏の写真家とか、四谷シモンや金子國義とかも来てました。考えてみれば詩の世界だって、現代アートだってトレンドの話なんですね。そういう世界っていうのは、新しい思考の世界なんだから。みんな、それぞれが自分の世界を持ち、生きるために何か一番先端的なところを表現しようと真剣に太刀打ちしているわけです。あの時代、美術も詩も舞踊もデザインも演劇も、そうしてワァーッと出てきて大変な熱気があったんですよ。詩も絵画も彫刻もこっち側の人間というのはだいたいつながっていて、イカれた連中が集まっていた。みんなインサイダーではなく、アウトサイダー。僕もアウトロー気分がすごくあって、こっちで生きていこうという思いが湧いてきた時期でした。

僕はまだ若いし、純粋だったし、寡黙だったから、みんなが集まっても話には加わらなかったけれど、その場にいるだけで面白かったよね。だから、普通に絵なんか描いていたら軽蔑されちゃうし、アホ扱いされますよ。多惠子さんにも、ポイされるとは思いました。才能がなければ当然ですよ。経済面でも精神面でも援助してくれてるわけだから、これからどういう作品を作っていくのかビジョンを見せないといけない。どんどんよいものを作っていかないと、ただ飯食ってるわけにはいかないんですから。そりゃ、厳しい。ただ僕の場合、幸運だったのは斎藤義重が先生だったことですね」

1904年生まれの斎藤義重はもの派に影響を与えた、戦後の現代美術を牽引したアーティストである。菅が多摩美の絵画科にいたとき、ちょうど教授として教鞭を執るようになっていた。

「斎藤義重は、当時、最先端の現代アートをやっていて、彼と出会わなかったら僕は全然あかんかったでしょう。斎藤さんは僕と同じ東北の生まれで、雄弁なひとではないけれど、世界の美術界はこうなっているというのをいろんな本を持ってきて見せてくれたんです。斎藤さん自身も展覧会をするしね。そういうのを見ているうちにだんだんわかってきて、僕みたいなものでもこれはやれるという気になったよね。これは平面じゃおっつかないなって。毎週毎週作品を作って持っていきました。ガラス瓶などの廃品や日用品を使ったヘンな作品を提出しても、斎藤さんはダメとは言わずに肯定してくれました」

創造者の孤独

富岡と出会った当時の菅は、多摩美在学中に新人作家の登竜門だったシェル美術賞をとった絵を捨て、平面から立体へと創作の標的を絞ったところであった。それは、富岡が詩人から作家へと軸足を移していく過程と重なった。

「ちょうど同じようなチャンスだよね。同じ時代を一緒に生きてきたの。僕らは子どもを持たなかったし、そんなことを話し合ったこともないけれど、それは創造者の孤独を認め合っていたからだとも言えるよね。池田との関係と、僕との関係は絶対的に違うんじゃないかな。池田とは家内工業だったけれど、僕のほうは造園みたいなものだから、これは手伝えないなと感じたでしょう。どちらがいいとは言えないけれど、ただ彼女の人生を飾る人間をいくつかのタイプに分ければ、いずれもヘンなヤツですよね。僕も彼女自身、普通の生活感で生きていくひとではないと思ったよね。詩なり、小説なりを書いていく。それは、彼女の根本の魂が普通の女性の生き方とは違うものを求めていたからと思うんだ。そこに一番マッチするのが版画家であったり、僕のような石ころをいじってるヤツだったりする。アーティストを選ぶというのは、彼女の生き方と並行しているんですよ」

菅が書いた随筆「土方仁義・肉体の実験室より」のイラストには、木に刻まれた「流れながれてゆく里は」の文字がある。小さなころから熱烈な映画ファンだったアーティストが小林旭の渡り鳥シリーズや大好きな藤圭子の歌に感化された“思想”だが、富岡も自分を〈流れ者〉と呼んでいた。

〈二匹の流れ者つうのもいいじゃねえすか、とこの男はいった〉(『青春絶望音頭』1970年)

34歳の富岡多惠子の流れ者という自己規定は、はじめての小説のテーマでもあった。

※次回は3月8日に公開予定です。

(バナー画提供:神奈川近代文学館)