「探究学習」に学校現場は混乱……“問いが立てられない”子どもたちに欠けている学びの土台

2025年4月22日(火)8時25分 All About

小中高校で重視されている探究学習だが、新たな取り組みに対して混乱している先生も少なくないという。SELを軸にさまざまな学校を支援するrokuyou代表の下向依梨さんに、探究学習を支える学びの土台について聞いた。

今、日本の小中高校では探究学習が導入されているが、学校現場の多くの先生方が「探究学習のスタートである“問い”が立てられない子が少なくない」という悩みを口にする。

学校現場における探究学習の課題

さまざまな学校の探究学習を支援する株式会社rokuyou(ロクユー)代表の下向依梨さんは、「生徒一人ひとりが、自分の興味関心に基づいたマイプロジェクトに取り組みながら自分と社会への探究を深めていくこと」を目指している。そして、それには「SEL(Social Emotional Learning/社会性と情動の学び)のアプローチが有効だ」という。この学びは「Social(ソーシャル)」と「Emotional(エモーショナル)」の2つの要素から構成されており、自分への気付きを深める力(自己理解力)、自分の感情とうまく付き合う力(自己管理力)、他者への気付きを深める力(共感力)、他者と良好な関係を築く対人関係力(社会スキル)、責任ある意思決定ができる力(意思決定力)の5つの力を養う。

近年、保護者の方は「主体性を育むことが大事」という話をさまざまなところで見聞きするようになったのではないだろうか。ひるがえると、これまでの学校教育では主体性を発揮する教育があまり実践されてこなかった。

そのため、「自身で自己決定する進路選択の場面で混乱したり、社会に出て答えのない問いに向かうことが苦手であったりする。本質的な探究学習では、自分の興味関心に基づいて問いを立て、課題解決のためにアクションをする、主体性を育む教育です」と下向さんは言う。そして、自分の興味関心に気付く自己理解や、他者と協働する際の土台となる共感力をSELのアプローチで耕すことができる。

自分の心へのジャッジメントが邪魔をする

下向さんが代表を務めるrokuyouが拠点を置く沖縄県の高校の授業でこんなことがあったという。SDGsの17の目標から「平和と公正をすべての人に」を選び探究学習を進めていた高校生のグループから「米軍基地について気になる」というつぶやきが聞こえてきたそうだ。「すぐ近くにあるけれど入ったことはないし、なぜ沖縄の人たちと米軍たちはこんなにも交わらないのだろう」と疑問に思ったという。

傍らで彼らを見守っていた下向さんは、「生徒たちが自分の問いをみつけた瞬間だ!」と感じ、それをワークシートに書くよう促した。しかし、その生徒からは「先生に怒られそう。授業っぽくないし」と返事があったという。

「大人や周囲の目を気にして、自分の本当に追いかけたい問いをしまい込んでいる子どもたちはたくさんいます。生徒が本当の心の声を出すためには、教室内の心理的安全性や先生、友達との信頼関係が不可欠です」と下向さんは続ける。

探究学習の土台づくりに必要なこととは?

「探究学習の第一歩は、ノンジャッジメンタル(ジャッジせずに受け止める姿勢)です」と、下向さんは言う。「ノンジャッジメンタルとは、自分の中で起きている考えや気持ちをそのまま受け止めることです。そこに、良し悪しはありません。例えば、怒りや悲しみはネガティブな感情ととらえられがちですが、本来、気持ちに対して良いも悪いもありません。どんなことが思い浮かんだとしても、ジャッジを下す必要はないのです」

ありのままに感情や気持ちを感じ取るには練習が必要だという。下向さんが学校現場を伴走支援する際の軸としているSELのワークとして一例を挙げてもらった。

「『0から10を数えて、何に気づいたかを話す』という、とても簡単なワークがあります。ただ数字をカウントしているとき、そこに集中しきっている人はほぼおらず、『なにを試されているんだろう?』『おなかすいたなぁ』などと同時に思っています。でも、いざ『どんなことを考えていましたか?』と尋ねると、『数に関係することを言わなくちゃ』という気持ちになる。つまり、ジャッジメントが働いて回答しようとするのです」

求められるのは学びの土台づくり

「探究学習は、自分自身の言語化されていないモヤモヤした感情に耳を澄ますことがスタートです。これは子どもたちができていればいいということではなく、先生にも不可欠。なぜならば、先生がノンジャッジメンタルを身につけていなければ、子どもの心から出てきた問いに対して『授業で扱いづらい』といったジャッジメントを挟んでしまうからです」こうした考え方から、下向さんは生徒たち向けの授業設計だけでなく、教員研修でもSELを体感してもらう機会を必ず設けているという。子どもたちは自分の興味関心を受け入れられない経験をすると、表現することを諦めてしまいます。その結果、目指していた主体性や探究心が育まれず、『先生や親が求めることに合わせていけばいい』という姿勢になってしまいます」

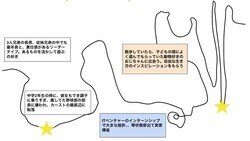

rokuyouでは探究学習のスタート時に、自分の生きてきた過去を振り返りながら未来へつなげていく「人生の道」のワークや、チームで協力してどんなことでもいいので楽しいプロジェクトを成し遂げて自分と他者を信じる力を高めていく「ミッション フォー ファン」といったSELのワークに取り組む。

「学校や家庭で『こんなことを言ってはダメだ』『勉強っぽいことをしなければ注意をされる』と自分にジャッジメントを働かせてしまう子どもたちは少なくない。それを解きほぐし、ノンジャッジメンタルに自分の好きや興味関心に目を向けられるようにするために、私たちはさまざまな仕掛けを行っています」(下向さん)

学びの土台づくりによる変化

また、探究学習ではクラスメイトとうまく関係性を構築できず協同的に進められなかったり、ヒアリングに行った先で聴く姿勢をとがめられたりすることがあるという。こうした課題の対策にはSELの中でも社会スキルを身につけていくことが求められます。SELを学校で導入していくと、先生と子ども、先生同士、子ども同士というように多様な関係性で変化が起きていくと下向さんは言う。

「先生と子どもたち両方でSELを体感していくと、関係性が変化します。先生方が生徒の声をノンジャッジメンタルで聞くことができるようになるので、信頼関係が生まれます。生徒の心理的安全性を土台にして、思いを口にすることができるようになるのです」

先生と子ども双方でSELを実践していく意義はここにありそうだ。では、心理的安全性をベースにすると生徒はどう変化していくのだろう。

「例えば、挑戦が苦手な生徒が新たな環境へ飛び込む力を持てるようになります。そもそも人には『挑戦したいこと』と『挑戦したくないこと』がありますよね。自分の心に敏感にならなければ、それを見極めることができません。『挑戦したいこと』であれば、楽しく頑張り続けられる可能性が高くなります。また、先生が受け止めてくれるという信頼から、これまでにないチャレンジができるようになっていくのです」

また、自分の感情や気持ちに目を向けられれば、自己決定にも向かえるようになる。小さな自己決定を積み重ねることで、進路などの大きな自己決定ができる。つまり、SELは探究学習の土台となるだけでなく、キャリア教育にもつながっていく。

「何をウェルビーイングだと感じるかは人それぞれ異なります。しかし、1ついえることは、『自分はこんな今日に幸福を感じる』『これが好き』といった自己認知がなければ、ウェルビーイングな状態を実現していくことは難しい。さまざまな個性を持った人が、“自分ならではの幸せ”を追求するためのベースをSELで培うのです」

SELを通じたウェルビーイングな社会の実現に向け、下向さんはこれからも学校との協働を続けていく。

取材協力:「株式会社roku you 」代表取締役 下向 依梨

慶應義塾大学卒業後、2014年にペンシルベニア大学教育大学院へ。SEL(Social Emotional Learning)と出会い、学習科学・発達心理学の修士号を取得する。大学院卒業後は帰国し、東京のオルタナティブスクール(小学校)で算数・英語を中心とする教科を教えながら、探究学習のカリキュラムづくりと、SELベースのプログラムの開発に従事。2018年、教育企画・コンサルティング会社roku youを立ち上げ、現在は代表取締役を務める。

この記事の執筆者:佐藤 智

教育ライター。株式会社レゾンクリエイト執行役員。出版社勤務を経て、ベネッセコーポレーションにて、学校情報を収集しながら教育情報誌の制作を行う。その後、独立。全国約1000人の教師に話を聞いた経験をもとに、現在、学校や教育現場の事情を分かりやすく伝える教育ライターとして活躍中。著書『SAPIXだから知っている頭のいい子が家でやっていること』など。

(文:佐藤 智)