うれしいニュース!日本周辺の深海底から15の新種生物が発見される

2025年4月24日(木)8時0分 カラパイア

image credit: JAMSTEC[https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20250417/]

2025年4月17日、国立研究開発法人・海洋研究開発機構(JAMSTEC)は、沖合海底自然環境保全地域(海洋保護区)に関する最新のモニタリング調査結果を発表した。

今回の調査では、なんと15種もの新種生物が発見され、この海洋保護区に存在する多様で豊かな深海生態系が確認された。

また、年齢が7000歳を超える可能性のあるサンゴや、深海の捕食者「ヨコヅナイワシ」の存在も確認されるなど、注目すべき発見がいくつも報告されている。

深海の自然を守る「海の保護区」

調査が行われた「沖合海底自然環境保全地域」とは、2020年12月に自然環境保全法に基づいて指定された海域である。

2010年に行われた生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で、「2020年までに海の10%を保護区として保全する」という「愛知目標」が掲げられた。

これを受け、沖合の深海に広がる豊かな自然を守るために設定された、言わば海の自然保護区である。

今回の調査は環境省からの委託事業として、2020年度から2024年度にかけて実施されたものである。調査の対象となった保全地域は、以下の4か所だ。

日本海溝の最南部と伊豆・小笠原海溝周辺の海域

中マリアナ海嶺と西マリアナ海嶺を含む海域

西七島海嶺を含む海域

マリアナ海溝北部の海域

mage credit: JAMSTEC[https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20250417/]

いずれも水深が数百メートルから3,000メートル以上に達する深海域であり、強い水圧・低温・光の届かない過酷な環境が広がっている。

JAMSTECではこの海域に、海底広域研究船「かいめい」や深海潜水調査船支援母船「よこすか」といった調査船・探査艇を投入し、5回の調査航海が行われた。

合計58日間をかけたモニタリング調査の結果、500種以上もの生物の採集に成功。うち15種がこれまで知られていなかった新種であることが判明したのだ。

mage credit: JAMSTEC[https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20250417/]

新種15種を発見!驚きに満ちた成果

新種が発見された海域の水深は、それぞれ400〜3,623mと幅広い。また、今回発見された15種のうち10種は西七島海嶺の保全地域で、さらにそのうち6種が、安永海山周辺の海域で見つかったという。

その15種とは、下の画像にあるAからOまでの生き物である。

mage credit: JAMSTEC[https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20250417/]

A:ノームツルウミサボテン

B:ミズカキヒトデ

C:ニッコウツノダシウロコムシ

D:ミズカキヒトデシダムシ

E:カイメイヤドリアナエビ

F:カイザンヤドリアナエビ

G:(名称なし)

H:カイメイチュウコシオリエビ

I:ショウホウラキドニア

J:タケウマカザリゴカイ

K:ウスベニシンカイカクレエビ

L:オニツノワラエビ

M:ショウホウカクバリヒモムシ

N:リットウクモエビ

O:名称なし

また、これら新種のほかに、太平洋や日本近海で初めて記録された希少種も、これまでに12種が確認されたそうだ。

mage credit: JAMSTEC[https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20250417/]

「超高齢サンゴ」や深海のトッププレデターの姿も確認

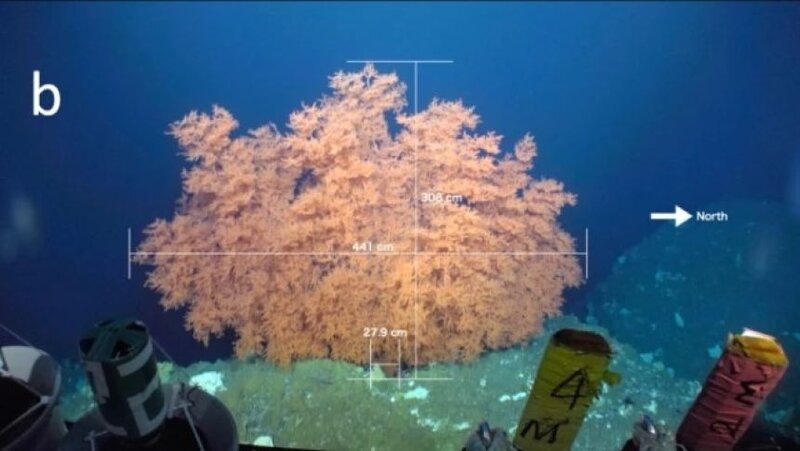

今回の調査では、さらに注目すべき発見があった。西マリアナ海嶺付近の水深525mの海域で、ツノサンゴの仲間の群体が見つかったのだが、その高さは約308cm、幅は約441cm、基部の直径は28cmにもなるという。

ツノサンゴの成長速度は推定で年間0.02mmと言われており、これをもとに計算すると、7,000年という途方もない歳月をかけて、この大きさまで成長したとみられるのだ。

image credit: James Davis Reimer et al[https://link.springer.com/article/10.1007/s12526-024-01478-w/figures/3], CC BY 4.0[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/], via the Springer Nature

また、西七島海嶺周辺の海域では、深海のトッププレデター(頂点捕食者)と言われる「ヨコヅナイワシ」の生息も確認された。

ヨコヅナイワシは体長が最大で2.5mにもなるという、深海固有種としては世界最大の硬骨魚類(骨格の大部分が硬い骨からなる魚)である。

水深2,000mを越える深海に生息しているため、その生態にはまだ謎が多い。深海の食物連鎖の頂点に立つ実態が、今後の調査で明らかにされるかもしれない。

探査艇がとらえたヨコヅナイワシ(向かって右側の大きな魚)の映像。他の深海魚たちを追い払う様子が写っており、トッププレデターにふさわしい貫禄だ。

「海洋保護区」の在り方

今回の調査は、保全地域の深海の環境が、自然のまま健全に保たれていることを示した貴重なものとなった。同時に深海という未踏の領域には、まだまだ多くの発見が眠っていることを明らかにした。

深海は人間の影響が届かない場所のようにも思えるが、地球温暖化やプラスチック汚染、海底資源の採掘など、様々な影響を受けつつある。

特に長寿のサンゴや希少な生き物は、一度破壊されれば元に戻すことが極めて難しい。だからこそ、科学的な調査と情報の蓄積は、保護と利用のバランスを考える上でも欠かせないのである。

この調査の目的は、4か所の沖合海洋保護区における生物多様性の実態を明らかにすることだった。

新種や希少種が複数記録され、超高齢のサンゴや巨大なプレデターが確認されたことで、この海域には豊かな生態系が存在することが明らかとなった。

5年にわたる調査の成果は、今後の海洋政策や国際的な保護区ネットワークづくりにも大きく貢献するだろう。

そして何より、「深海」という地球上最後のフロンティアが、まだまだ多くの謎に満ちていることを改めて実感させるものとなったのではないだろうか。

References: 沖合深海底の海洋保護区から15種の新種を発見[https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20250417/] / A massive and ancient antipatharian colony at a seamount in the northwest Pacific[https://link.springer.com/article/10.1007/s12526-024-01478-w#additional-information]