征夷大将軍・坂上田村麻呂の弟の孫・滝守、武芸に優れ、大宰府にて異国からの危機を収めた見事な人生

2025年5月19日(月)6時0分 JBpress

(歴史学者・倉本 一宏)

日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝(こうそつでん)」。この連載では藤原氏などの有名貴族からあまり知られていない人物まで、興味深い人物に関する薨卒伝を取り上げ、平安京に生きた面白い人々の実像を紹介します。今回は『日本三代実録』より坂上滝守です。

*この連載(『日本後紀』『続日本後紀』所載分)をまとめた書籍『平安貴族列伝』が発売中です。

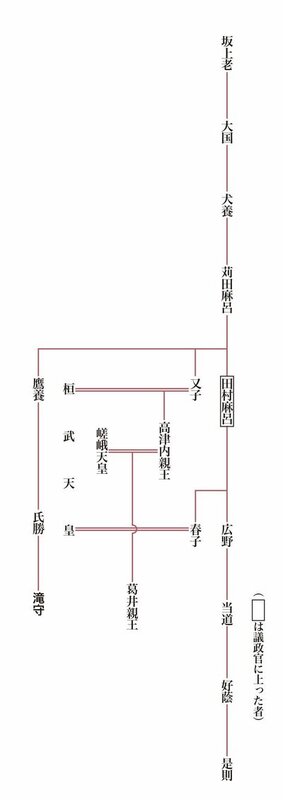

田村麻呂ら武将を輩出した軍事貴族

久々に坂上(さかのうえ)氏の官人である。『日本三代実録』の最後の巻である巻四十の元慶(がんぎょう)五年(八八一)十一月九日癸丑条は、坂上滝守の卒伝を載せている。

従四位下行大和守坂上大宿禰滝守が卒去した。滝守は右京の人で、従四位下鷹養(たかかい)の孫で、正六位上氏勝(うじかつ)の子である。幼くして武芸を好み、特に弓馬を習い、もっとも歩射に優れた。坂上氏の先祖は、世々将軍の種を伝えたが、滝守は幹略で、家風を堕とすことはなかった。

承和(じょうわ)十年、年十九歳で官に就き、左近衛将曹となった。歩射と騎射を兼ね、節会に供奉した。仁寿(にんじゅ)の初年、左近衛将監に転任した。斉衡(さいこう)四年、従五位下を授けられた。天安(てんあん)二年、左馬助に除され、数箇月で伯耆介に遷任され、未だ幾くもなく遷任されて駿河介となった。貞観(じょうがん)二年、山城介となった。貞観四年、右兵衛権佐に拝任され、貞観八年従五位上に加叙され、右近衛少将に遷任された。

貞観十一年十二月、地方官に出て大宰権少弐となった。右近衛少将は元のとおりであった。この年、新羅の海賊が、大宰府の貢綿を略奪した。勅して滝守を遣わし、後陣に備え、大宰府を警固させた。貞観十四年、権少弐を改めて正官の大宰少弐とした。

貞観十六年、左近衛権少将に遷任された。貞観十八年、正五位下に加叙され、翌年、近江介となった。元慶三年、従四位下を授けられ、陸奥守に遷任されたが、赴任しなかった。元慶四年、地方官に出て大和守となった。卒去した時、行年五十七歳。

坂上氏はすでに述べたように、元は大和国高市郡に居住した渡来系の東漢(やまとのあや)氏の枝族である。天武(てんむ)元年(六七二)の壬申の乱には、大海人(おおしあま)王子(後の天武天皇)側の人物として坂上国麻呂(くにまろ)・坂上熊毛(くまげ)・坂上老(おきな)が見える。

橘奈良麻呂(ならまろ)の変や恵美押勝(えみのおしかつ)の乱を鎮圧した苅田麻呂(かりたまろ)や、「蝦夷征討」の征夷大将軍田村麻呂(たむらまろ)らの武将を出し、子孫には陸奥鎮守府将軍に任じられた者も多いなど、軍事貴族として活躍した。また、田村麻呂の姉妹である又子(またこ)は桓武(かんむ)天皇の宮人、田村麻呂の女の春子(はるこ)も桓武天皇の妃となって高津(たかつ)内親王を産むなど、一時は後宮にも勢力を伸ばした。

その田村麻呂の弟である鷹養の孫が、この滝守である。先祖の遺徳を継いで、「世々将軍の種を伝えた」が、すでにこの時代になると、武官としての高い地位も藤原氏に取って代わられるようになっていた。嫡流である田村麻呂の子孫でさえ、子の広野(ひろの)は従四位下右兵衛督、孫の峯雄(みねお)は従五位下上野介、当道(まさみち)は従五位上陸奥守、曾孫の好蔭(よしかげ)は従四位上右馬頭と、徐々にその地位を低下させている(藤原氏を含む他の氏族でも同様であったが)。

その後は軍事貴族という性格から転換し(戦乱がなくなったから当然であるが)、歌人の是則(これのり)や、明法博士の明基(あきもと)など、文化や法律の世界に活路を求めていった。

滝守は、天長(てんちょう)二年(八二五)に右京で生まれた。母は不明。幼い頃から武芸を好み、弓馬を習得したが、特に歩射に優れた。歩射というのは「ぶしゃ」「かちゆみ」と読んで、騎射(「きしゃ」「うまゆみ」)に対して地面から射る射法である。滝守は武芸の面で坂上氏の伝統を継いでいたことになる。一族の中にそのような雰囲気があったのであろう。

実質上、九州を統括する大宰府の長に

承和十年(八四三)に官途に就いて、十九歳で左近衛将曹に任じられた。近衛府の第四等官(主典)である。歩射・騎射の両方を修め、節会でその武芸をたびたび披露した。その後も仁寿初年に左近衛将監(第三等官の判官)、天安二年(八五八)に三十四歳で左馬助と、武官を歴任した。

しかし、数箇月後に伯耆介、そのまた二箇月後に駿河介、二年後の貞観二年(八六〇)に山城介、そのまた二年後の貞観四年(八六二)に武蔵介と、地方官の次官を歴任することとなり、山陰から関東と、めまぐるしく転任した。貞観四年には三十八歳になっていた。

ただ、貞観四年に右兵衛権佐、貞観八年(八六六)に右近衛少将に任じられ、中央の武官に復帰している。

大きな転機となったのは、貞観十一年(八六九)十二月に大宰権少弐に任じられて、大宰府に赴任したことである。三年後の貞観十四年(八七二)二月には、卒伝によると正官の大宰少弐に昇任している。ただ、『日本三代実録』貞観十四年二月廿九日己巳条には、「滝守を大弐とする」と書かれているので、大宰大弐に任じられたのかもしれない。この年、藤原冬緒も大宰大弐であったと『公卿補任』や『日本三代実録』に見えるが、冬緒(ふゆお)は参議との兼任であったので、在京していた可能性も高い。

この時、長官である大宰帥となったのは忠良(ただよし)親王で、当然、現地に赴任しなかったし、大宰大弐の藤原冬緒も在京していた可能性が高い。となると滝守は実質上、九州を統括する大宰府の長の地位に就いたことになる。この年、四十八歳であった。

この頃、滅亡の危機に瀕していた新羅からの海賊の来寇が、弘仁(こうにん)二年(八一一)十二月六日、弘仁四年(八一三)二月二十九日、貞観十一年(八六九)五月二十二日、寛平(かんぴょう)五年(八九三)五月十一日と、絶え間なく起こった。特に貞観十一年の来寇は、新羅の海賊が船二艘に乗って博多津(現福岡市中央区那の津)に来着して豊前国の貢調船を襲撃し、年貢の絹綿を掠奪して逃げ去ったという由々しきもので、兵を発して追ったものの、ついに賊を獲ることはできなかった。滝守が大宰権少弐に任じられて大宰府に赴任したのは、その年のことだったのであり、この新羅の来寇に対応することが求められていたのである。

任命の際には、特に勅して、「非常の期」に際して「鎮護警固」を命じられ、滝守は次のような奏言を行ない、清和(せいわ)天皇(実質上は太政大臣藤原良房[よしふさ])に裁可されている。

博多は隣国から多数の船舶が往来する港であり、西国警固の要所である。しかし鴻臚館から二駅離れており、急な出兵に対しての備えが難しい。そのため、鴻臚館から統領一人・選士四十人・甲冑四十具を移して置きたい。また、従前からの選士百人は毎月当番で警固を行なっており、通常の要員で不意の事態に備えている。しかし、危急の事態が起こった場合の対応に困難が予想される。そこで定例の警固要員の他に、統領二人・選士百人を加えて置きたい。

まことに適切な対応であったと言えよう。

さて、新羅の危機もとりあえず収まった貞観十六年(八七四)、左近衛権少将に任じられて、中央に復帰した。貞観八年の右近衛少将よりは格落ちではあるが。この年、五十歳に達していた。

しかし、中央官としての官歴はこれまでで、貞観十九年(八七七)に近江介に任じられたのは兼任として、元慶三年(八七九)に陸奥守に任じられたものの、赴任しなかった。五十五歳での北辺への赴任はためらわれたのであろう。そこで翌元慶四年(八八〇)に大和守に任じられ、これはさすがに任地に赴いたようである。

しかし、寿命はもう残っていなかった。翌元慶五年に卒去したのである。五十七歳。平安時代としては珍しい異国からの来襲に際して、見事にそれを乗り切った人生であった。

滝守の妻や子孫は不明。五位以上に上ることはなかったのであろう。

なお、『禁秘抄』という鎌倉時代に順徳(じゅんとく)天皇が著わした有職故実書によると、貞観年間、内裏紫宸殿の前にある左近桜が枯れてしまったが、滝守が勅命を承け、その根から生じた芽を培養して、ふたたび枝葉が盛んになったとある。もちろん、真偽は不明である。

筆者:倉本 一宏