日本No.1ヘッドハンターが教える、強いキャリアのつくり方 第9回 「キャリア迷子」にならないために - 学生のうちに、親が伝えるべき“2つの備え”

2025年5月24日(土)11時0分 マイナビニュース

●

戦略コンサルタント、投資銀行・ファンド、外資系エグゼクティブ、起業家など1000人を超えるビジネスリーダーのキャリアチェンジを支援してきた渡辺秀和氏(株式会社コンコードエグゼクティブグループ 代表取締役社長CEO)が、キャリアアップを目指すビジネスパーソンの疑問・お悩みに答えます。

今回のお悩みは「わが子が社会人として良いスタートを切るために、学生時代に取り組むべきことについて、親はどのようなアドバイスができるでしょうか」です。

Q. わが子が社会人として良いスタートを切るために、学生時代に取り組むべきことについて、親はどのようなアドバイスができるでしょうか

A. 数十年前に比べ、「安定したキャリア」の築き方が変わってきました。今の時代に即したアドバイスをしないと、ミスリードにつながる危険があるため注意が必要です

実は25年以上も解消されていない「新卒社員の早期離職」問題

「せっかく採用した新卒が、あっという間に辞めてしまった」

「若手が入ってきても、すぐにいなくなってしまう」

毎年5月になると、こうした嘆きの声があちらこちらから聞こえてきます。学生を子に持つ読者の皆さんの中にも、心配されている方が多いと思います。

実は、新卒社員の約30%が入社から3年以内に離職する状況は、近年だけに限ったものではありません。バブル崩壊後25年以上も続いており、決して、今の若い世代だけの現象ではないのです。

しかも、この現象は企業の規模に関係なく起きています。キャリア支援を行なう私たちのもとには、総合商社やメガバンクなど、就職人気ランキング上位の企業に勤める20代前半の方からも、毎年多くのご相談をいただいています。

日本の就職活動に潜む「2つの問題」

この現象の背景には、日本の就職活動に潜む「2つの問題」があると私は考えています。

1つめは、多くの学生が自分の「好きなこと」「やりたい仕事」について十分に掘り下げないまま、就職活動を始めてしまう点にあります。もちろん、大半の学生は、エントリーシートや面接の準備に力を入れ、企業説明会に積極的に参加するなど、就職活動そのものには熱心に取り組んでいるでしょう。しかし、ポイントはそこではありません。

当然のことですが、自分の価値観や志向を把握してから就職活動をしないと、自分にフィットする企業には出会えません。もし、企業のブランドや知名度、年収の高さにばかり気を取られて就活をしているのだとすれば、本末転倒と言えるでしょう。

実際に、私たちの会社へご相談にいらっしゃる20代の方々からは、「本当にやりたい仕事ではなかった」という転職理由をよく耳にします。なかには、自分で十分に考えることなく、親や家族の勧めに流されるまま、就職先を決めてしまった——というケースも少なくありません。

内閣府発表の「就労等に関する若者の意識」調査でも、初職の離職理由として1番多いのは「仕事が自分に合わなかったため」となっており、43.4%を占めています(※)。

——2つめの問題は「社会に出る準備不足」

●

2つめの問題は、「社会に出る準備」が整っていないまま、就職してしまう人が多いことです。読者の皆さんも経験されているかもしれませんが、大学で学んだことと、社会に出てから求められる知識やスキル、社会人としてのスタンスとの間には、大きなギャップがあります。新卒で入ってきた社員が、即戦力として通用するのはかなりのレアケースでしょう。

採用する企業側も、初めから新卒社員に高い成果を求めているわけではありません。それでも、クライアント宛てのメール作成のマナーや、簡単な議事録作成、エクセル操作といった基礎的なスキルまでイチから教える必要が出てくると、現場の社員への負担は大きくなります。

また、他者と協働する上で求められる「報連相」などが十分にできないとなると、トラブルを招きやすくなります。結果として、期待される成果を挙げられず、上司やクライアントとの関係が悪化し、仕事を続けるのが辛くなるという悪循環を招くことになります。

先述した内閣府の調査結果でも、離職理由の2番目は「人間関係が良くなかったため」で、その割合は23.7%となっています。実際、「上司から頻繁に叱責され、会社に居づらくなった」とこぼす若手社員が、退職を選ぶケースは珍しくありません。

1. 自分の「好き・嫌い」を探る時間を持つ

では、親としては学生のお子さんにどのようなアドバイスを送るべきでしょうか。

自分の志向に合う仕事を見つけるためには、まずは「自分がどのようなことを好きなのか」を知る必要があります。同様に、自分の嫌いなことを知っておくことも大切です。嫌いなことやとても苦手なことを、数十年も続く職業にするのは苦痛ですし、短期離職の要因にもなるからです。

しかし、自分の「好き・嫌い」を知ることは、たとえ社会人であっても簡単ではありません。

「好き・嫌い」の把握には、自分の価値観に向き合うプロセスが欠かせません。具体的には、日常で感じたことを日記につけたり、授業や友人との対話、読書を通じて得た気づきを記録したりする「内省の時間」です。自分が好きだと思うことを書き出し、それらの共通項を探ることで、新たに自分の「好き」を発見する場合もあるでしょう。

さらに、見つけた「好き」についての仮説検証も不可欠です。実際に取り組んでみると、思っていたよりも楽しくない、あるいは、もっと別のことのほうがより楽しいと感じるとケースもあります。

このようなプロセスを踏むため、自分の「好き・嫌い」を掴むには時間がかかるのです。就職活動を行う大学3年時から、就きたい職業について急に考え始めるのでは間に合いません。就職活動がはじまってしまうと、エントリーシートや面接の準備をしたり、OB・OG訪問をしたり、説明会に参加したり、多数の面接を受けたりと、落ち着いて自身と向き合うことは困難です。したがって、「好き・嫌い」を探る作業は、就職活動が本格化する前、大学1、2年時には開始する必要があります。

なお、「好き・嫌い」を掴むための手法についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

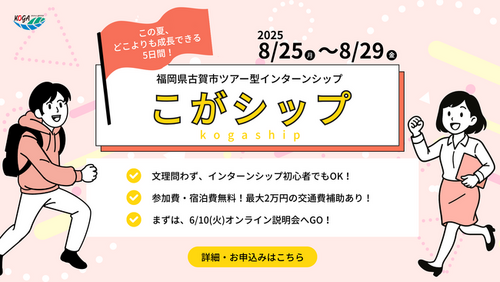

2. 「長期インターン」で社会に出る準備をする

次に、「社会に出る準備」として、私がお勧めしているのが「長期インターン」への参加です。50代以上の世代にはあまり馴染みがないかもしれませんが、近年では企業の社会活動の一環として広く認知されるようになっています。

長期インターンは、採用選考を目的とした数日間の「インターン」とは異なり、学生が半年〜2年程度にわたって、実際の業務を経験できるプログラムです。業務内容は業界や企業によって異なりますが、若手社員と同じように、上長への報連相や資料作成、ビジネスライティングなど、社会に出てから必要となるスキルを学べる貴重な機会となっています。

例えば、日本語の文章を書くという作業ひとつをとっても、大学までに学んできたものと、ビジネスで求められるものは異なります。ビジネスライティングでは多くの場合、読者の心情や立場などを配慮した上で、何らかの行動を促すことが目的です。そのため、当然ですが論文とは書き方が違ってきます。新卒社員が議事録を作成すると、上司からの赤字が入って元の文章がほとんど残らないという笑い話を、皆さんもお聞きになったことがあるでしょう。生成AIの活用が急速に普及しつつある現在でも、読み手の心情を想像し、的確なロジックと内容で文章が作成できているかどうかを判断するのが人間であることに、変わりはありません。

基礎的なビジネススキルや協業するスタンスを身につけてから入社すれば、新卒社員でも短期間で成果を出しやすくなります。クライアントや周囲の先輩社員からも褒められるようになり、仕事が楽しくなるでしょう。そうなれば、仕事に取り組むモチベーションが自然と高まり、ますます成果が出るという「良循環」に乗ることができます。

私たちの会社では数多くのビジネスリーダーのキャリア支援をしていますが、社会で幸せに活躍している方ほど、この良循環にいち早く乗っているように見受けられます。長期インターンの経験は、社会人としてよいスタートを切る上で、大いに役立つことでしょう。

——長期インターンは学業の妨げとならないのか?

●

一方、ここまで読まれて、「長期インターンに参加すると、学業の妨げになるのではないか」と不安を感じた方もいるかもしれません。

実際、10年以上にわたり長期インターン生を受け入れてきた私たちの経験では、むしろその逆の効果を感じています。長期インターンを通じ、大学での授業や研究が、社会でどのように活かされているのかを実感できるようになります。それが学びのモチベーションになり、むしろ学問への好奇心が高くなるケースが多いのです。長期インターンでの経験をきっかけに、単位取得のためだけの授業選びから、将来につながる本質的な学びへと意識が変わった学生を、私たちは多数見てきました。

そもそも学業の時間を削らなくても、アルバイトやサークル活動、飲み会に使っている時間を長期インターンに充てればよいという場合も多いでしょう。長期インターンの大半は、特別なITスキルなどがなくても、時給1,000〜1,500円程度の報酬を得ながら実務経験を得られます。

長期インターンの経験があるかどうかは、社会人としてのスタートに大きな差を生みます。ぜひ、お子さんにも参加を勧めていただければと思います。

それは本当によい就職先なのか? 時代とともに変化する「安定したキャリア」の築き方

大学1・2年生のうちに「好き・嫌い」を把握し、やりたい仕事を明確にしておくことで、自分にフィットする企業に出会いやすくなります。また、「長期インターン」を通じて、社会に出る準備を進めておけば、入社後もスムーズにスタートダッシュを切ることができるでしょう。学生時代の過ごし方が、その後のキャリアに大きな影響を与えるので、注意が必要です。

一方で、親としては、お子さんの幸せを願うからこそ、できるだけ安全かつ無難な道——例えば、安定した大企業を勧めたくなることもあるでしょう。そうした選択肢を考えるのは、自然なことかもしれません。

しかし、長い社会人生活において、就職後のキャリアが順調に一本道を進むとは限りません。誰しも、人生には予測不能な出来事が数多く待ち受けています。

例えば、結婚や出産、育児、親の介護といったライフイベントによって、今の職場に勤務し続けることが難しくなるケースです。これは、ワークライフバランスの制度が整った有名大企業に勤める人も例外ではありません。「介護で仕事を離れざるを得なくなった」「育休後に以前のポジションに復職できなかった」「時短勤務で年収が大きく下がってしまった」などの理由で、離職を選択せざるを得ないという人が、男女問わず数多くいらっしゃいます。

他方、突然のリストラや、外資系企業による所属企業の買収などで、転職の必要に迫られるケースも珍しくありません。近年では、生成AIをはじめとするテクノロジーが産業界を席巻し、ビジネス環境が激変しています。大企業に就職したからと言って、安定した将来が約束される時代ではなくなっているのです。

これからの時代、転職を余儀なくされる事態は、いつ訪れても不思議ではなくなってきました。その際に、自分の意思で転職先を選べるよう、他社からも必要とされる「明確な売り」を身につけておく必要があります。「どこで、どのように働くか」を自分の意思で選べる「キャリアの自由度」を高く保つことは、不確実な時代を生きる私たちにとっての“備え”と言えるでしょう。

「キャリアの自由度」を高めるための具体的な方法については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

近年、「安定したキャリア」の築き方は大きく変化しています。卒業後、お子さんがキャリアの好スタートを切れるよう、ぜひ、時代に即したアドバイスを伝えていただければと思います。

渡辺秀和 わたなべひでかず 株式会社コンコードエグゼクティブグループ 代表取締役社長CEO。一橋大学を卒業後、三和総合研究所を経て、コンコードエグゼクティブグループを設立。1000人を超えるビジネスリーダーのキャリアチェンジを支援し、「日本ヘッドハンター大賞」コンサルティング部門で初代MVPを受賞。2017年に東京大学で開講されたキャリア設計の授業「キャリア・マーケットデザイン」のコースディレクターを務めるなど、学生へのキャリア教育活動も積極的に行っている。著書に『未来をつくるキャリアの授業』(日本経済新聞出版社)、『コンサル業界大研究』(産学社)など。

コンコードエグゼクティブグループ|コーポレートサイト転職支援サイト|コンサル&ポストコンサル転職 この著者の記事一覧はこちら