地球温暖化のウソ? ホント?(19)IPCCの報告書に強制力がないのは、なぜ?

2025年4月24日(木)5時10分 ウェザーニュース

2025/04/24 05:20 ウェザーニュース

地球温暖化の記事やニュースに「IPCC」という言葉がしばしば出てきます。Intergovernmental Panel on Climate Changeの略語で、「気候変動に関する政府間パネル」と訳されるのですが、今ひとつよくわからないという人も多いでしょう。

そこで前回に続き、気候変動問題の専門家で、IPCCの第5次と第6次の評価報告書の主執筆者でもある江守正多さん(東京大学 未来ビジョン研究センター教授)の監修のもと、IPCCについて解説していきます。

Q1/IPCCの報告書はどのように活用されているの?

◆A/COPでの交渉に活用され、各国の政策や企業活動などにも影響を与えます。

IPCCの報告書は、気候変動に関する、その時々の最新の科学的知見をまとめた文書で、各国の気候変動政策などに大きな意味を持ちます。どのように活用されているのでしょうか。

「報告書が最も大きく活用されるのは、気候変動枠組条約との関連においてです。

気候変動枠組条約は、温室効果ガスの排出を抑制して、気候変動の影響を軽減することを目指した国際的な条約で、1992年5月に採択され、1994年3月に発効しました。

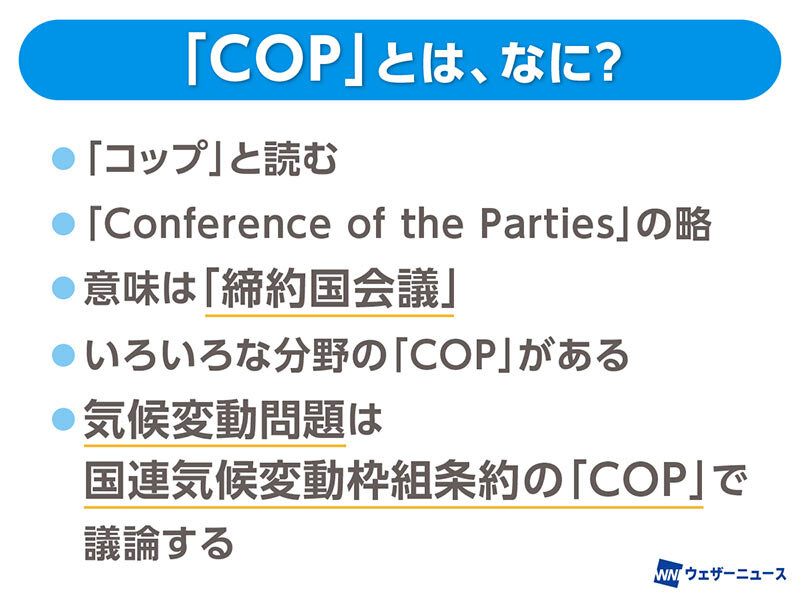

この条約に基づいて、COP(コップ/国連気候変動枠組条約締約国会議)が1995年からほぼ毎年、開催されています」(江守さん)

「COPでは、気候変動の緩和を各国で協力して行うためのルールや、途上国への気候変動対策支援など、これまでさまざまなテーマが議論されてきました。IPCCの報告書はそのCOPでの交渉などの際に活用され、大きな影響力を持ちます。

さらに、各国の政策や企業活動、教育にも、IPCCの報告書は影響を与え、企業などがこの報告書を活用することがあります」(江守さん)

Q2/IPCCはこれまでどんな成果を上げているの?

◆A/気候変動が人間の活動によって起こったと明言したことなどが挙げられます。

「社会に与えたインパクトを『成果』ととらえるとすれば、気候変動の認知を高めたことや地球温暖化の影響やリスクを明らかにしたことが、IPCCの成果として、まず挙げられます。

2018年にIPCCは『1.5℃特別報告書』を公表しました。この特別報告書では、産業革命前の世界の平均気温から1.5℃上昇した場合の影響や温室効果ガスの排出経路に対する評価などをおこなっています。この『1.5℃特別報告書』を根拠として、2021年のCOP26で1.5℃以内を目指す『決意』が合意されたこともIPCCの大きな成果でしょう。

2023年にIPCCが公表した第6次評価報告書では、地球温暖化が短期のうちに1.5℃に達しつつあり、生態系や人間に複数のリスクをもたらすことを明らかにしました。持続可能な開発の重要性も強調しています」(江守さん)

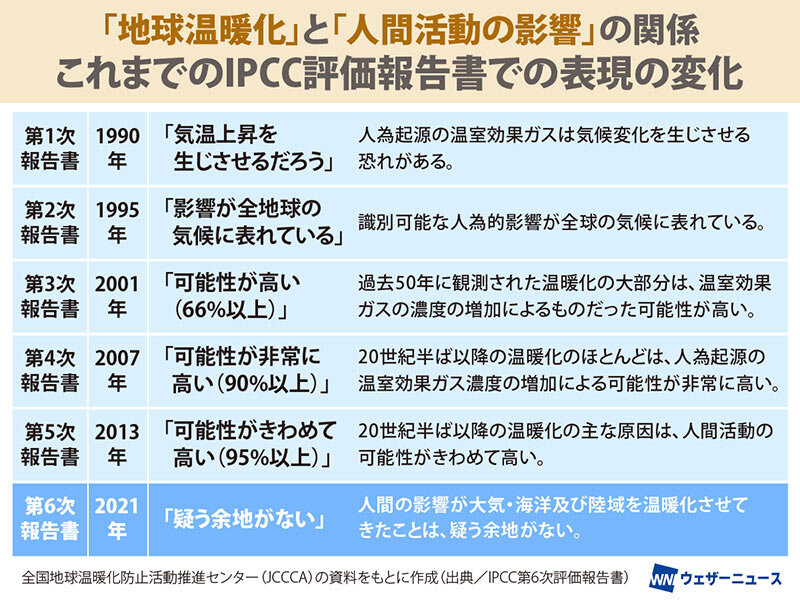

「さらに第6次評価報告書では、気候変動が人間の活動によって起こっていることは『疑う余地がない』、と明言しています。過去の報告書からの変化を見ると、科学的な認識が確信度を増してきたことがわかります。

これらもIPCCの大きな成果といえます」(江守さん)

Q3/IPCCは気候変動に関する独自の研究もしているの?

◆A/IPCCは独自の研究はおこなっていません。

「IPCCは『政府間パネル』と訳されているように、そのメンバーは政府で、IPCCは各国の政府の集まりです。

ただし、科学者も関与しています。IPCCの総会には議長団と呼ばれる人たちがいて、彼らは科学者です。また、報告書の原稿を書く執筆者たちは科学者です。

ざっくり言うと、政府代表の人たちが科学者たちを集めて、科学者たちが気候変動に関する報告書を作成している構図です。

では、IPCCに関わっている科学者たちがIPCCとして独自の研究をしているかというと、それはおこなっていません。

報告書の執筆者も報告書で引用されるような論文の研究グループに入っていることはありますが、基本的には、すでに発表されている論文に基づいて気候変動に関する評価をおこなうことが、執筆者たちのIPCCでの役目です。

『研究者の帽子をかぶって論文を書いて、研究者の帽子を取り、報告書執筆者の帽子をかぶって論文を評価する』という言い方をするのですが、その言葉のように、研究者と報告書執筆者の立場を区別して仕事をしています」(江守さん)

Q4/IPCCの報告書に強制力はあるの?

◆A/強制力はなく、「すべきだ」といった表現はいっさい使われません。

「IPCCの報告書には『こうすべきである』とは書いていません。IPCCが頭ごなしに政策を規定することはないのです。

政策を規定しないことは、IPCCの報告書の特徴の一つで、大事な原則でもあります。判断して実行するのは科学や科学者ではなく、社会である、というのがIPCCの根本の考え方だからです。

たとえば、1.5℃特別報告書にも第6次評価報告書にも『産業革命前に比べて、世界平均気温の上昇を1.5℃までに抑えるべきだ』とは書いていません。

『1.5℃までに抑えると、2℃まで上昇した場合に比べて被害はこれくらい小さくなるし、1.5℃までに抑えるために、こんな対策の仕方がありますよ』といった書き方をしています」(江守さん)

Q5/IPCCの第7次報告書はいつ発表されるの? 注目点は?

◆A/2029年ごろに公表される予定で、そのころの状況にどう対応するか注目したい。

第7次評価報告書のアウトライン(目次)は、2月に中国で行われたIPCC総会で決定されました。公表のスケジュールはまだ決定されていませんが、2028年から2029年ごろになる見込みです。

第7次報告書に関し、江守さんはどのような点に注目しているのでしょうか。

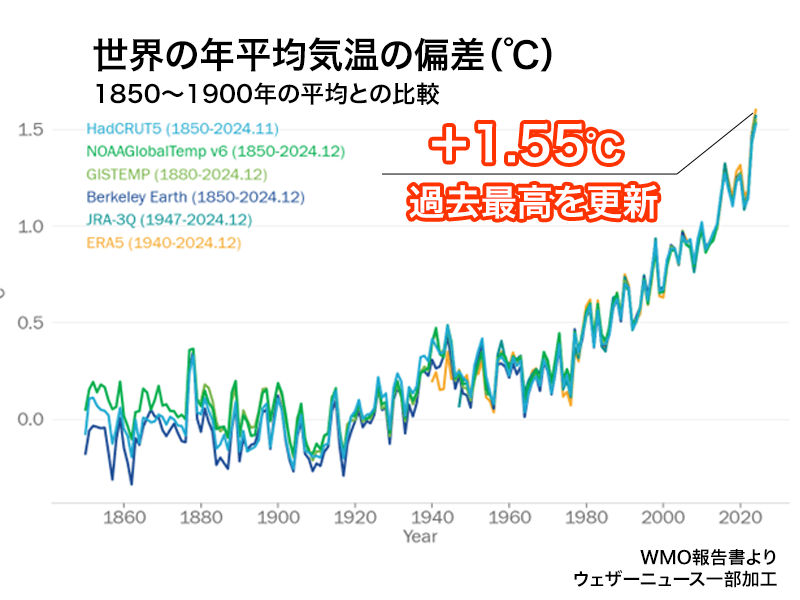

「第7次報告書が公表されるのは2029年ごろの予定です。そのころは、世界の平均気温は産業革命前に比べて1.5℃上がっている状況に非常に近づいていると考えられます。

2024年の世界平均気温は1.55℃上昇を記録しましたが、エルニーニョ現象などの影響が重なった一時的な上振れと考えられます。しかし、平均的に見ても1.3℃上昇に達しており、これがさらに長期的に上がり続けているのです」(江守さん)

「1.5℃以上上がった場合、どのような災害が起こり、それにどう対処すればよいのか。あるいは、世界の平均気温を再び下げられる可能性があるのか。これらのことに関して、どのような報告があるのかなど、注目したいです」(江守さん)

Q6/IPCCにはこれからどんな役割が求められるの?

◆A/気候変動に対処する際の道しるべの役割を担うでしょう。

「気候変動や地球温暖化は本当なのか、間違いじゃないのか、と言われていた時代がかつてありました。

気候変動が進んでも心配ないなどと主張する人は今もまだいますが、現実として、気候変動が影響していると考えられる被害は世界各地でたくさん起こっています。

気候変動は今後、さらに切迫していくと考えられます。そうした中、IPCCは世界が気候変動を抑制していく上で道しるべになるでしょう。

それとともに、気候変動で深刻化する災害などに対して、どう対応するのがよいのか、その判断材料や根拠を提示することでもIPCCは重要な役割を果たすでしょう」(江守さん)

気候変動問題を少しでも私たちの未来に向けてよい方向へ持っていくためにも、IPCCの今後の活動や報告書に注目したいですね。

ウェザーニュースでは、気象情報会社の立場から地球温暖化対策に取り組むとともに、さまざまな情報をわかりやすく解説し、皆さんと一緒に地球の未来を考えていきます。

監修/江守正多 東京大学 未来ビジョン研究センター 教授(@seitaemori)