日報も私生活も絵文字入りLINEで共有 分かり合えていたはずのZ世代の部下のトラブルを、なぜ上司は見落としたのか

2025年3月7日(金)4時0分 JBpress

「心理的安全性の醸成」や「数値化・言語化」「効率化」など、問題解決に役立つマネジメント術を実践しているにもかかわらずうまくいかない。それどころか逆効果になってしまう。そんな悩みを抱えるマネージャーがいないだろうか。本連載では、数々の経営支援や事業投資を行うIGPIグループの共同経営者が書いた『失敗事例から学ぶ! マネージャーの思考術』(坂田幸樹著/翔泳社)から内容の一部を抜粋・再編集。失敗事例を交えながらマネジメントに必要な考え方を学ぶ。

今回のテーマは「数値化・言語化」。日報にLINEを導入するなど、Z世代の部下とのコミュニケーションに手応えを感じていたマネージャーが、顧客とのトラブルのサインに気付かなかった理由とは?

事例:日報を読んでも、現場の問題に気づけなかった

■ LINEでのカジュアルな日報

B社は30年の歴史を持つ業界でも大手の人材紹介会社です。ここ数年B社の中で問題になっているのは、体育会系のB社の社風についていけないZ世代の離職率が高いことです。マネージャー間では以下のような会話が日常的になされています。

「Z世代に仕事のミスを指摘したら、翌日から会社にこなくなった。3日後に退職代行会社から退職すると連絡があった」

「Z世代は何でもオンラインで済ませようとする。私が新人だったときには毎日10件はお客さんとの対面アポを入れていた」

B社の新人マネージャーのMはこのような会社の状況を踏まえて、LINEを使った日報に切り替えることにしました。Mの思いとしては、堅苦しいレポート形式よりもカジュアルなLINEのほうが、Z世代中心のメンバーとわかり合えると考えたようです。

LINEによる日報の導入は順調に進み、メンバーは絵文字も使ってMに日報を送っていました。日報には仕事で感じたこと以外にも私生活での出来事なども含まれていて、Z世代とわかり合えたことにMは満足していました。

■ ある日噴出した現場のトラブル

そんなある日、Mは顧客企業から突然の電話を受けました。

「3週間前にお願いした急ぎの案件に関して、何も連絡がなくて困っています。担当者に電話しても連絡が取れないので何とかしてもらえませんか?」

その担当者はMが信頼を寄せる部下の1人で、LINEでも毎日コミュニケーションを取っています。「何でこのような事態に陥ったのだろう」とMは疑問に思い、担当者に連絡を取りました。そこで返ってきたのは思いもよらない回答でした。

「MさんにはLINEで何度も相談していたのに、一度も相談に乗ってくれなかったじゃないですか!」

たしかに過去のLINE履歴を改めて見返すと「今日は良い候補者に出会えなかった」「明日からは違う属性の候補者にアプローチしてみたい」といった連絡がここ1週間ほど続いていました。しかし、Mは一度もそれを相談とは受け取っていませんでした。

MはLINEで日報を上げてもらうという新たな試みをしました。メンバーと関係性を築くうえでそれ自体は悪いことではなかったのですが、肝心の現場のトラブルを察知できていないのでは本末転倒です。

■ 上がってくる情報の抽象度を合わせる

Mが今回のような問題を未然に防ぐためには、「何か問題を抱えているか?」や「何か相談事項はあるか?」といった「はい」「いいえ」で答えられる情報だけを日報で聞けば良かったのです。

なぜならば、Mにとってはほんの些細な出来事のように見えても、担当者にとっては一大事かもしれません。あるいは、現場で起きている問題を日報で事細かに報告することは担当者にとっての心理的負担が高くなってしまうかもしれません。

現場で何らかの問題が起きていることを察知できれば、それに対してより深い情報を取りに行くことができます。具体的な情報を吸い上げているからといって、必要な情報を得られているとは限らないということを理解しましょう。

MはメンバーとLINEでやり取りをすることで、メンバーの日々の具体的な活動を把握したり、メンバーの考え方を理解しようとしたりしていました。それ自体は否定されるべき行為ではありませんが、カジュアルなメッセージによるテキスト情報というのは、解釈が分かれるため情報としては使いづらいという点が、今回の問題の裏に潜んでいます。

図2-2で抽象度の高い情報と低い情報の特徴を整理していますので参考にしてみてください。また、メンバーが問題を抱えているときに、それを報告しやすくするための「場のつくり方」については第1章で詳しく解説しています。

事例:会議でKPIを確認しているのに、売上が未達だった

■月次会議でのKPI管理の徹底

C社はクラウド型の会計ソフトを販売しているスタートアップ企業です。ベンチャーキャピタルからの資金調達に成功し、さらなる拡大を実現するために20人の営業担当者を新たに採用しました。

これまでは創業メンバーが必死に営業することで成長してきましたが、営業担当者が増えたこともあり、月次の営業会議を設定してKPI管理をしていくことにしました。ベンチャーキャピタルに提出した事業計画の売上は「市場規模(金額)×市場占有率(%)」で計算していたため、KPIも市場規模とシェアを使うことにしました。

KPI管理を始めた最初の月は、市場規模が拡大したこともあり、無事に売上計画を達成しました。社長のWは営業会議で社員たちに労いの言葉をかけ、チームのモチベーションは最高潮に達しました。

■ 計画未達が続いて追加されたKPI

問題が起き始めたのはその数か月後でした。市場規模が縮小したため、市場占有率は維持していたのですが売上が計画未達となってしまいました。その翌月も同様で、いくら営業会議でWがはっぱをかけても売上が回復することはありませんでした。

悩んだWは、他の創業メンバーと何が問題なのかを話し合いました。その結果、市場規模と市場占有率は直接コントロールできない指標であるため、KPIとしては不適切だという結論に至りました。営業担当者の活動を管理するうえでは顧客との面談回数が適切だということになり、新たなKPIとして追加することになりました。

Wは新たなKPIである顧客との面談回数を発表し、オフィス内に営業担当者ごとの数値を貼り出しました。その結果、営業担当者は次々と顧客との面談アポを入れるようになり、再び社内に活気が戻ってきました。

オフィスでは営業担当者が面談回数を競い、前月と比較すると3倍くらいの面談が実施されました。Wはその月の売上が計画を大幅に上回るのを楽しみにしていました。翌月の頭に売上の集計が終わり、迎えた営業会議でのことです。売上レポートを見たWは絶句しました。

「なぜあれだけ活動量を増やしたのに売上が下がっているんだ」

■ CSFに紐づいたKPIを設定する

Wが実施したKPI管理の何が問題だったのかわかりましたか?

「売上=市場規模×市場占有率」という計算式の問題はすぐにわかると思います。市場規模のように自社の努力だけではコントロールできない指標をKPIに設定してしまうと、問題の発見につながらないので、正しい手を打てません。

次に「顧客との面談回数」についてはどうでしょうか? こちらは自社でコントロールできる指標ですし、一見正しいKPIのように見えます。しかし、ここでの問題は、KPIがCSF(重要成功要因)と紐づいていなかったことです。次の計算式をもとに詳しく考えてみましょう。

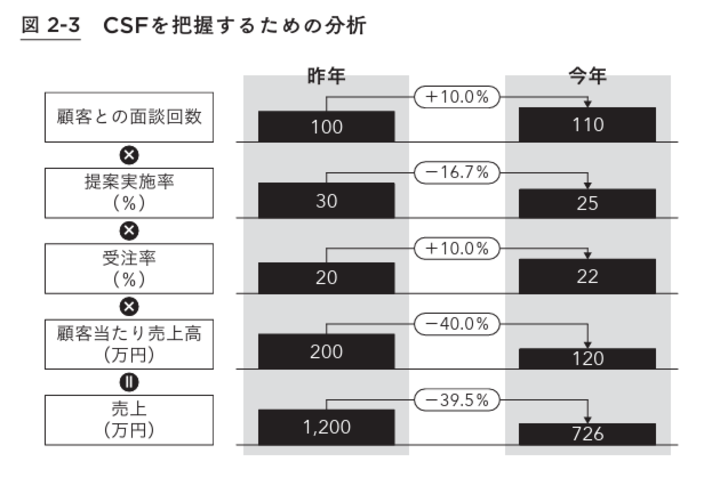

売上=顧客との面談回数×提案実施率×受注率×顧客当たり売上高

図2-3のような分析をした結果、十分な受注件数があるにもかかわらず、顧客1人当たりの売上高が過去と比較して低下している、あるいは競合と比較して低いことがわかったとします。その場合、顧客1人当たりの売上高を上げることが重要になります。

もう少し分析して、営業担当者ごとに顧客1人当たりの売上高にバラつきがあることがわかったとします。顧客1人当たりの売上高が高い営業担当者は、セット販売を提案していたことが判明したら、セット販売の実施がCSFだという仮説を立てられます。

ここまで因数分解できれば、「セット販売実施率」や「セット販売実施件数」をKPIに設定できるでしょう。

思考術:言語や数値は抽象度が高い情報であることを意識する

数値化・言語化でよくある勘違い

- 数値化や言語化をするだけで、現場が「見える化」される

- 詳細な帳票や日報を見れば、現場の解像度が上がる

■ 事件は現場で起きている

世の中には数値化・言語化するためのたくさんの経営理論やフレームワークなどが存在しています。皆さんもブルーオーシャン戦略やジョブ理論、VRIOフレームワークやバランス・スコアカードなどを耳にしたことがあるのではないかと思います。これらは世界的に有名な経営学者が考案したもので、一定の効果が保証されていると言えます。

しかし、これらの経営理論やフレームワークを使ううえで、忘れてはいけないことがあります。それは、現場の活動が変わらなければ、業績はいっさい変わらないということです。

「利益=売上費用」のように損益計算書では現場の活動結果を抽象化して、売上や費用などの数値で表現されます。この背後には、無数の現場での事件が隠されていることを忘れてはいけません。

商品の発売日に物流の問題が発生して商品が届いていないかもしれません。発注ミスによって大量の不良在庫を抱えているかもしれません。パワハラによって大量離職が発生して、穴埋めのための外注費用がかさんでいる可能性もあります。

マネージャーがすべての現場を常に見張ることはできません。したがって、メンバーからの報告や帳票をもとに抽象化された情報を得る必要があります。

■ 目的に合わせて取得すべき情報と頻度を見極める

2つの事例で見たように、どれだけ頑張って現場の情報を取得しても、それが目的に合っていなければ意味がありません。情報の取得方法を設計する際に意識すべきは次の3点です。

1つ目は、目的に合った抽象度の情報を取得するという点です。1つ目の事例で見たように、Mは具体的な情報の収集に努めていましたが、本当に必要だったのは現場で問題が起きているかどうかという極めて抽象度の高い単純な情報でした。問題が起きていることを察知して初めて、適切かつ具体的な情報の取得が可能になります。

2つ目は、目的に合った頻度で情報を取得するという点です。1つ目の事例でMは日報という形式で毎日情報を取得していました。顧客とのトラブルをいち早く察知して対応するうえでは適切な頻度と言えるでしょう。一方、2つ目の事例でWは月初の営業会議で前月のKPI実績を確認していました。当たり前ですが過去にさかのぼって活動内容を変えることはできないので、もう少し高い頻度で情報を取得すべきだったのかもしれません。

最後に、不要な情報を取得しないということにも留意しましょう。情報取得にはコストがかかります。たとえ帳票が自動的に作成されているとしても、帳票を見ること自体もコストです。皆さんの会社には、誰も見ていない帳票はないでしょうか? あるいは何の役にも立っていない会議での情報共有などはないでしょうか?

<連載ラインアップ>

■第1回100名を擁するT税理士法人で若手が次々に退職…「心理的安全性」を高めたはずのマネージャーが見誤った指導法とは?

■第2回 日報も私生活も絵文字入りLINEで共有 分かり合えていたはずのZ世代の部下のトラブルを、なぜ上司は見落としたのか(本稿)

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

筆者:坂田 幸樹