やらないと退職時に1500万円も損をする…お金の専門家が「新NISAやiDeCoよりこれを」と力説する金融商品

2025年4月28日(月)8時15分 プレジデント社

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/kazuma seki

写真=iStock.com/kazuma seki

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/kazuma seki

■老後は「公的年金」だけで本当に大丈夫か

長生きをすれば老後は誰にでも訪れます。誰でも老後の資金が必要になります。でも退職間近になって「お金をどうにかしよう」と行動しても、取れる手段は限られてしまいます。だからこそ早いうちから、今のうちから、老後のこと=「老後に必要なお金」と真剣に向き合い始めることが大切なのです。

「公的年金」は自分ではコントロールできない定年退職をして迎える老後のライフプランにおいて、主なる収入源となるのが「年金(年金制度)」です。日本の年金制度は下の図にあるように、

・1階=国内に住む、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する「国民年金(老齢基礎年金)」

・2階=会社員や公務員が加入する「厚生年金保険」

・3階=個人または企業単位で加入する「私的年金」(確定拠出年金、確定給付年金など)

という「3階建て」の構造になっています。

『確定拠出年金 退職金で損する人得する人』より

1階と2階は国が運営する「公的年金」で、老後の生活を支える基本収入となります。しかし、少子高齢化が進み現役世代が減っていく一方の現代の社会情勢を考えると、公的年金制度の受給額・受給開始年齢やその他受給ルールが変わっていくことが考えられます。

■今の日本の老後資金確保のセオリー

1〜2階の公的年金だけでは、ゆとりのある老後のためのお金を捻出できないかもしれません。生命保険文化センターの調査でも、老後の生活の不安要素については、「公的年金だけでは不十分」という回答が79.4%ともっとも高くなっています。

国民年金、厚生年金だけでは老後の資金が不十分——。そこでその不足分を補填するための制度とされているのが「3階」部分に該当する「私的年金」になります。

私的年金とは企業や団体が独自に運営し、自由意思で任意に加入できる年金制度のことで、大きく2種類に分かれています。

ひとつは「確定給付企業年金(DB)」「企業型確定拠出年金(企業型DC)」「厚生年金基金」といった、企業が従業員のために支払う企業年金です。企業年金は、一般的には一時金として一括で受給するケースが多いため。「年金」といいながらも、退職金という意味合いに近くなります。

そしてもうひとつが「個人型確定拠出年金(iDeCo)」「国民年金基金」など、個人単位で加入する年金です。

3階建て構造の1階と2階の公的年金だけでは頼りないのなら、一番はじめに着目すべきは3階の私的年金による退職金や年金の上乗せ部分です。

そのためにも、公的年金の受給額や老後資金を見積もり、必要に応じて早い段階から私的年金の活用を検討する——。これが今の日本における、老後資金を確保するための“セオリー”となるでしょう。

■DBとDCの違い

そして前述したように何種類かある私的年金のなかで、まず真っ先に注目していただきたいのが、「企業型確定拠出年金(企業型DC)」なのです。なぜなら、企業型DCは入社とともにすでに加入者になっており、企業が掛け金を積み立ててくれているからです。自分で身銭を切って他の金融商品で積み立てをスタートするよりも先に、身銭を切らない企業型DCを正しく理解し有効活用すべきだと思います。

企業の年金制度(退職金)には、大きく分けて2種類あります。DCとDBです。そのうち「企業型確定拠出年金(企業型DC)」とは、2001年10月から施行された「確定拠出年金法」に基づく企業年金のこと。

『確定拠出年金 退職金で損する人得する人』より

勤め先企業が拠出した毎月一定額の掛金を従業員(加入者)が自ら運用し、その運用成果に基づいて退職後の給付額が決定する年金制度になっています。

企業型DCという年金制度は、従業員にとっても企業にとってもメリットが多い、とても魅力的な制度と言えるでしょう。

従業員にとってのメリットは、ズバリ「運用次第で老後資金(退職金額)を増やせる」こと。

現役のうちから確定拠出年金を活用し、公的年金だけでは不足する資金を「自助努力」で補ってほしい——。この制度の誕生には、こうした意図もあるのです。

写真=iStock.com/tadamichi

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/tadamichi

■DCで最も気を付けるべきこと

また企業型DCは、導入する企業サイドにとってもメリットがあります。企業型DCが始まるまで、企業の退職金制度の主流は、「確定給付企業年金(DB)」でした。DBは、退職金の支給額が約束されており、しっかり支給できるように企業が計画的に資金を準備するようになっています。

そのためDBでは、運用成果によっては企業側の準備金が約束の支給額に満たない事態も起こり得ます。その場合、企業は不足額を追加で負担しなければならないリスクが生まれてきます。

その点、企業型DCなら、企業が約束するのは掛け金のみで、運用は従業員本人が行うため、企業側も不足額を負担するリスクを軽減できるというわけです。

こうした背景もあって、企業型DCの年金制度を導入する企業は年々増加しており、「2023年の時点での導入企業数は約4万7000件」となっています。退職金制度を、DBから企業型DCに切り替える企業が増える中で、加入者(従業員)として注意しておくべき点があります。

それは「想定利回り」です。

想定利回りとは、DBから企業型DCに移行する場合において、「従来制度のDBと同水準の退職金額」となるように運用するために必要な利回りのことです。

2021年の調査では、想定利回りは平均1.91%でした。

『確定拠出年金 退職金で損する人得する人』より

■NISAやiDeCoより先に目を向けるべき

一方、加入者の運用利回りを見ると約40%が想定利回りを下回っていることがわかります。想定利回り以上のリターンで運用することができなければ、DBであれば退職金2000万円受け取れた人が、企業型DCに変わったことで退職金が1500万円に減ってしまった……ということも起こり得るのです。

要は、想定利回り以上の運用ができなければ、退職金が減ってしまうということです。運営管理機関連絡協議会の調査によれば、運用利回りがほぼつかない元本確保型を選択されている方は、24.2%、約200万人いらっしゃいます。

繰り返しになりますが、会社員が老後資金の準備を考えるとき、まず第一に考えるべきは「企業型DC」です。NISAやiDeCoなど、将来的な資産形成にはいろいろな手段があります。それらももちろん有効ですが、それよりも先に、企業型DCに目を向けるべきなのです。

それはなぜか。掛け金を「会社」が出してくれるからです。

NISAやiDeCoは“自分の懐”から掛け金を支払いますが、企業型DCは会社が出してくれたお金を運用して自分の年金(退職金)を増やすことができる、つまり「身銭を切らず、家計に負担をかけずに資産運用ができる」のです。

■この制度を活用しない手はない

また、次章以降でも説明しますが、さまざまな税制優遇措置を受けられるなど、加入者にとってのメリットはほかにもあります。

分部彰吾、山上真司『確定拠出年金 退職金で損する人得する人』(ワニ・プラス)

企業型DCは、勤務先の企業が制度を導入していなければ加入することはできませんが、前述したように導入企業は、近年、右肩上がりに増加しています。導入企業に勤めているならこの制度を活用しない手はない、そう断言していいでしょう。

ところが残念なことに、せっかく企業型DCの導入企業に入社して、企業型DCに加入しても、「面倒でほとんど運用していない」「これまで一度も内容を確認していない」という人が非常に多いのが現実です。制度の存在すら知らないまま定年を迎えてしまうケースも決して珍しくありません。

また、この制度についての理解が進んでいないのは企業側にも言えること。企業型DCの管理を行う勤務先の担当部署が、従業員に「企業型DCの制度を運用すれば、退職時に受け取る退職金を増やすことができる」ことを教えられないこともまた現状と言えるでしょう。なんともったいないことでしょうか。

■退職金が1500万円も違う

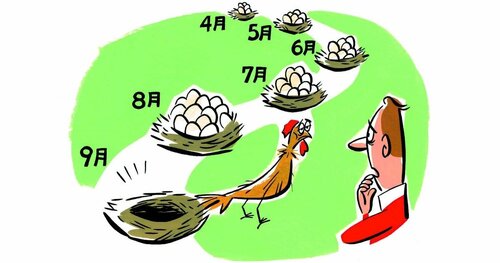

たとえば、同じように企業型DCに加入していても、入社時からしっかり運用してきた人と、ただ積み立てるだけで何もせず放置したままの人とでは、40年後の退職時に受け取れる年金(退職金)には約1500万円も差が生じます(運用利回り0%と6%の場合で比較。40年後、6%の人は1991万円、0%の人は480万円)。

企業型DCを理解して運用するかしないかで、老後資金に雲泥の差がつく——。「知らない」「わからない」「面倒」というだけで企業型DCという年金制度から目を背けていると、決して大げさな話ではなく「大損」することになってしまうでしょう。

だからこそ、今すぐに企業型DCに目を向けるべきなのです。制度の仕組みを知り、

一刻も早く自分の年金(退職金)の現状をチェックし、より効果的な運用方法に見直すべきなのです。

----------

分部 彰吾(わけべ・しょうご)

一般社団法人確定拠出年金診断協会代表理事

1990年大阪府生まれ。甲南大学マネジメント創造学部を卒業後、リース会社へ入社。その後保険代理店を経て、独立系ファイナンシャルプランナーへ。知識を研鑽していく中で、新卒入社した企業で加入していた確定拠出年金の運用を放置し損していたことに気づく。それ以来、確定拠出年金で損をしている方が多いことに疑問を抱き、一般社団法人確定拠出年金診断協会を設立。「確定拠出年金診断士」を全国に800名以上輩出。育成した専門家とともに世の中を変える活動をしている。

----------

----------

山上 真司(やまがみ・しんじ)

一般社団法人確定拠出年金診断協会理事

1986年東京都生まれ。中央大学商学部を卒業後、セキスイハイムに入社。その後、プルデンシャル生命を経て、独立系ファイナンシャルプランナーへ。「おかねで損する人をゼロに。」をコンセプトに、住宅・金融両面の実務経験に基づく資産の最適化支援に従事。紹介のみで個人1000世帯・法人50社超の課題解決を行なってきた。一人ひとりの相談者の課題解決だけでは、社会全体を良くするには限界があると感じ、当協会を含む法人2社を起業。より多くの方へ正しい情報を届ける事業を展開している。

----------

(一般社団法人確定拠出年金診断協会代表理事 分部 彰吾、一般社団法人確定拠出年金診断協会理事 山上 真司)