経営課題としてのミスマッチに関する調査レポートを発行

2025年5月27日(火)17時47分 PR TIMES

株式会社リンクアンドモチベーション(本社:東京都中央区、代表:小笹芳央、証券コード:2170、以下当社)は、従業員規模1,000名以上の企業に所属する506名に調査を行い、「経営課題としてのミスマッチに関する調査レポート」を公表いたしました。

■調査概要

・調査方法:インターネットによるアンケート

・調査対象:調査会社パネルの「従業員規模1000名以上の企業に所属する経営者/従業員」を対象

・有効回答数:506

・調査実施日:2024年12月25日〜27日

・調査主体:リンクアンドモチベーション

■実施背景

入社直後に「退職代行」や「転職サービス」に登録する新入社員が増加傾向にあるなど、早期離職に関する社会課題が注目を集めている。実際に、2024年10月に厚生労働省が発表した2021年卒の新規大卒就職者の就職後3年以内の離職率は34.9%となり、16年ぶりの高水準となった。

人材獲得競争が激しさを増す中、早期離職は企業にとっても大きな損失であり、各社は制度改革やフォロー施策に取り組み始めている。ジョブ型雇用や勤務地限定採用、配属希望調査といった対応策もその一例と言えるが、大きな改善はみられていない。

本調査では、早期離職につながる「ミスマッチ」の構造的な課題と有効な打ち手を明らかにすることを目的とする。

■調査結果サマリ

・採用プロセスの結果としてのミスマッチは85.0%の企業で発生しており、94.2%が経営課題として捉えている。

・ミスマッチによる早期離職は、採用プロセスの中の「配属」で最も発生している。

・ミスマッチにおける入社者側の要因は「キャリアプランや自己分析の不足」が24.6%で最多だった。

・企業の新卒採用の課題認識は分散しており、何を解消すべきか(=優先課題)は明らかになっていない。

・新卒採用プロセスにおけるミスマッチの解決方法としては、約半数の企業が「内定者と期待値がすり合い、入社に向けて意欲が高まる」「個人が自己理解やキャリア意識を深める」と答えた。

■調査結果

●新卒採用におけるミスマッチに対する企業の受け止め方

— ミスマッチによる早期離職は、85.0%が発生を認識しており、発生度合いが多いと61.6%が捉えている

ミスマッチによる早期離職の発生を聞いたところ、「あまり発生していない」「まったく発生していない」と回答した企業を除くと85.0%となった。また、「かなり発生している」「まままあ発生している」と答えた企業は合計で61.6%であり、過半数の企業で想定以上にミスマッチが発生していることがわかった。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/6682/515/6682-515-1198246114f71698110d85d4b7b4bb41-882x561.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ] (※単一回答)

— ミスマッチによる早期離職を94.2%が経営課題だと捉えており、74.2%が重要度合いが高いと捉えている

ミスマッチによる早期離職の経営課題としての重要認識を聞いたところ、「かなり重要である」「まあまあ重要である」「普通である」と答えた企業の合計は94.2%にのぼった。なかでも、「重要である」と答えた企業は74.2%であり、企業は対応が求められている。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/6682/515/6682-515-1310db6fa15a75800769f312cc5f8f93-862x539.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ] (※単一回答)

●新卒採用におけるミスマッチの発生要因

— ミスマッチは採用プロセスのうち「配属」で最も発生しやすく、60.1%が配属までのプロセスに課題があると捉えている

ミスマッチによる早期離職が発生しやすい要因は「配属」が22.7%と最多であり、続いて「オファーから入社までの期間」と「育成・教育」が15.5%だった。また、「採用段階」「オファーから入社までの期間」「オンボーディング」「配属」の合計が60.1%となり、配属までのプロセスに要因があると捉えている企業が過半数を超えていることがわかった。

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/6682/515/6682-515-7b2cf834e072fa437ddc99468e4b7c34-881x556.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ] (※単一回答)

—入社者はミスマッチの要因を「キャリアプランや自己分析の不足」、「過度な理想化や楽観視」だと捉えている

採用プロセスでミスマッチが起きる入社者側の要因は、「キャリアプランや自己分析の不足」が24.6%と最多であり、続いて「過度な"理想化”や"楽観視”」が23.6%だった。

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/6682/515/6682-515-ef1d39f1126015f39cebdc22350436fe-866x521.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ] (※単一回答)

●企業の新卒採用への課題認識

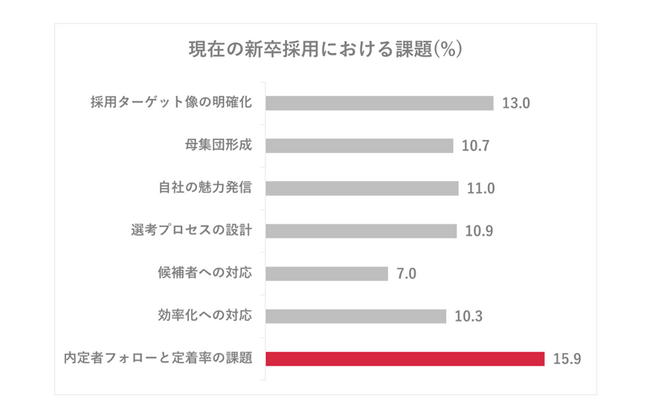

— 企業の新卒採用への課題認識は分散しており、優先課題は明確になっていない

企業の新卒採用における課題は、「内定者フォローと定着率の課題」が15.9%と最多だった。

一方で、「採用ターゲット像の明確化」「母集団形成」「自社の魅力発信」「選考プロセスの設計」「効率化への対応」と答えた企業も10%を超えており回答にはばらつきが見られた。

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/6682/515/6682-515-9bdb585e6b8a06ca463f6339d63a74e9-874x556.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ] (※単一回答)

●ミスマッチへの対応策

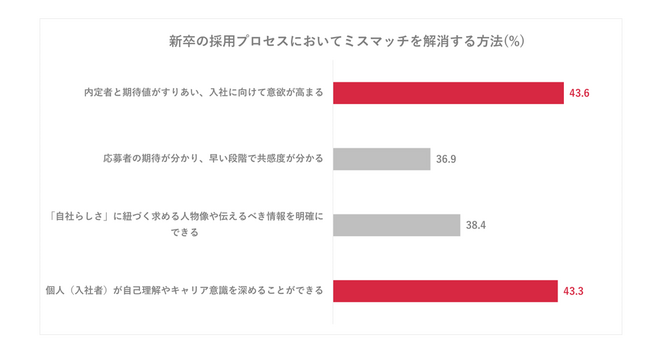

— 企業がミスマッチを防ぐためには、新卒社員に対する「自社への期待値のすり合わせ」や「キャリア意識の醸成」に、採用段階から一貫して取り組むことが求められる

ミスマッチを解消する方法について、「内定者と期待値がすり合い、入社に向けて意欲が高まる」を挙げた企業は43.6%、「個人(入社者)が自己理解やキャリア意識を深めることができる」を挙げた企業は43.3%だった。

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/6682/515/6682-515-65b03584451ab055879207ab8d055641-1035x560.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ] (※複数回答)

■考察

企業には採用から配属/育成までを連動させたエントリーマネジメントが求められる

— ミスマッチは‟点の問題”ではなく‟接続(線)の問題”である

本調査では、ミスマッチは「配属」フェーズで最も多く発生しているものの、その要因は配属までのプロセスにあると捉える企業が6割を超えた。「配属ガチャ」という言葉も一般化する中、本質的にミスマッチを解消するためには、採用や制度の“部分的改善”ではなく、プロセス全体の再構築(戦略の見直し)が必要であることを示している。

—「いつ・どう採るか」ではなく「どうつなぐか」へ。採用の"横の設計”が次の論点に

経済産業省が提唱する「未来人材ビジョン」では、日本の構造的課題に対応し、変化に強い人材を育てる方針が示されている。その一つが、ジョブ型雇用や通年採用、副業・兼業など、多様で柔軟な働き方の実現に向けた「空間軸の広がり」だ。これは採用の"形式”を広げ、企業の枠組みを拡張する上で重要な提言である。

しかし、本調査が示すように、「形式」だけではなく、「企業と個人がどのように共感を育むか」という関係の見直しから求められている。採用・配属・育成といった企業視点でのアプローチではなく、個人の体験や個人と企業の関係視点から見直す捉え方への転換や、入社前後における人材マネジメント(エントリーマネジメント)の考え方が求められていると言える。

—「働き直し」時代に、採用は"選ぶ場”ではなく"選ばれる関係性”を築けているかがポイントに

入社における人材マネジメント(エントリーマネジメント)においては、選考・内定・配属という各接点の「見極め」ではなく「共感形成」の場とする設計が求められる。博報堂生活総合研究所が提唱する「働き直し」という価値観にも象徴されるように、現代の働き手は自らのキャリアや人生を“何度でも捉え直す”存在へと変化している。特に若年層においては、「企業の一員になる」ことよりも、「自分の価値観と接続できる場か」を重視する傾向が強まっている。採用活動を通じた応募者のキャリア観と企業のパーパスの重ね合わせが、入社後の定着と活躍の鍵となる。

— 育成だけでは不十分。採用前から始まる「関係戦略」が人材戦略を完成させる

エントリーマネジメントでは、「入社後の育成やマネジメント」だけではなく、「応募者・入社者との関係構築」から考えることが求められる。

採用を、相互理解と共感の基盤を築く"関係構築の起点”として再定義し、入社後もその延長で機会を設計することこそが、翻って現状の採用課題を根本から解決することにつながる。

企業にとって今求められるのは、"配属で辞めさせない”ための戦術ではなく、"出会いから関係を築く”人材戦略である。

リンクアンドモチベーショングループの概要

・代表取締役会長:小笹 芳央

・資本金:13億8,061万円

・証券コード:2170(東証プライム)

・本社:東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業:2000年4月

・事業内容

組織開発Division(コンサル・クラウド事業、IR支援事業)

個人開発Division(キャリアスクール事業、学習塾事業)

マッチングDivision(ALT配置事業、人材紹介事業)

ベンチャー・インキュベーション