全国10万人調査から「日本の疲労状況2025」を発表 和歌山県が「元気な人」割合で全国1位に、一方で「疲れている人」は7172万人に達し、過去最高を記録

2025年5月28日(水)12時47分 PR TIMES

一般社団法人日本リカバリー協会(事務局:神奈川県厚木市、代表理事:片野秀樹)は、一般社団法人日本疲労学会、株式会社ベネクスと共同で、2017 年から全国10〜14 万人(20〜79 歳 、男女各5〜7 万人)に対して行っている健康及び生活状況に関するインターネット大規模調査「ココロの体力測定」を、2025 年4 月25日から5 月25日に実施。その結果から「元気な人」、「疲れている人(低頻度)」、「疲れている人(高頻度)」を抜粋し、「日本の疲労状況」としてまとめました。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-c1d9cf059aeff487fe215e115b0e7357-1712x801.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

——————————————————————————

【調査サマリー】

■元気な人が21.4%(1967.0万人)に減少、疲れている人(高頻度)41.5%で過去最高を更新

■「疲れている」女性は80.1%、男性より3.2ポイント多い結果に

■シニア世代の「元気な人」は多い中、30代の疲労は更に深刻に

■元気な人が多い都道府県は1位和歌山県、2位青森県、3位広島県

■睡眠が5時間未満の人は20.9%と微増、睡眠時間は横ばい傾向

■元気な人の約9割は中途覚醒無し、疲れている人(高頻度)は中途覚醒有りが約5倍

※人口換算は、総務省統計局の令和7年4月22日公表【2025年(令和7年)4月1日現在(概算値)】の20〜79歳9139万人を採用し、性別・年代別に係数化を行い算出した。

出典URL:https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html

——————————————————————————

■一般社団法人日本リカバリー協会 会長 渡辺恭良 (一般社団法人日本疲労学会 理事長も兼任)コメント

私たち日本リカバリー協会が実施した最新の調査結果は、日本社会が直面している深刻な疲労問題を浮き彫りにしました。特に衝撃的なのは、「元気な人」の割合がわずか21.4%(1967.0万人)にまで減少し、「疲れている」と感じる女性が80.1%に達している点です。これは単なる一時的な疲労の問題を超えて、社会全体の活力に関わる重大な課題となっています。日本疲労学会では、疲労を「過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退状態」と定義していますが、今回の調査で特に注目すべきは、世代間での顕著な差異です。シニア世代で比較的「元気な人」が多い一方、20、30歳代での疲労状態は一層深刻化しており、この世代間ギャップは今後の社会システムを考える上で重要な示唆を与えています。

睡眠の質については、より詳細な分析が必要です。調査では睡眠時間が5時間未満の人が20.9%存在し、特筆すべきは中途覚醒の有無が健康状態に与える影響です。元気な人の約9割が中途覚醒のない良質な睡眠を確保できている一方、疲れている人(高頻度)では中途覚醒がある人が約5倍という結果は、休養の「質」の重要性を強く示唆しています。一方で、和歌山県、青森県、広島県といった元気な人が多い地域の存在は、地域特性や生活習慣が健康維持に重要な役割を果たすことを示唆しています。これらの地域の特性を詳細に分析することで、全国に応用可能な有効な疲労軽減対策が見出せると推測されます。

日本リカバリー協会は、毎年の本調査結果を踏まえ、「休養」を科学的アプローチで捉え直す必要性を提言してきました。特に、慢性的な疲労状態が日常化している現代社会において、休養の「質」の向上は喫緊の課題です。今回の『リカバリー(休養・抗疲労)白書』のレポートを通じて、日本リカバリー協会は日本疲労学会をはじめ関係各団体と帯同し、産官学の連携による新たなソリューションの開発や、より実効性の高い休養・抗疲労対策の確立を目指してまいります。皆さまとの協働により、より健康的で活力ある創造性の高い社会(Creative Wellness, 渡辺が掲げているスローガン)の実現に向けて、具体的な一歩を踏み出していきたいと考えています。

「渡辺恭良 プロフィール」

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 特命教授

理化学研究所名誉研究員

大阪公立大学健康科学イノベーションセンター 顧問、大阪市立大学 名誉教授

一般社団法人日本疲労学会 理事長、一般社団法人脳体力振興協会 理事長

一般社団法人日本リカバリー協会 会長

Integrated Health Science株式会社 代表取締役CEO

1976年 京都大学医学部卒業、1980年 京都大学大学院医学研究科博士課程修了(医学博士)。京都大学助手、大阪医科大学講師、大阪バイオサイエンス研究所研究部長、大阪市立大学大学院医学研究科教授、理化学研究所分子イメージング科学研究センター長、同ライフサイエンス技術基盤研究センター長等を経て、現職。

■元気な人が21.4%(1967.0万人)に減少、疲れている人(高頻度)41.5%で過去最高を更新

まず、男女総合(20〜79歳)の疲労状況を、最新の2025年データによると、「元気な人」の割合は21.4%と前年の21.8%からわずかに減少する見込みです。一方で「疲れている人(高頻度)」は41.5%まで上昇し、「疲れている人(低頻度)」37.0%と合わせると、実に78.5%の人が何らかの疲労を感じる状態が続くと予測されています。

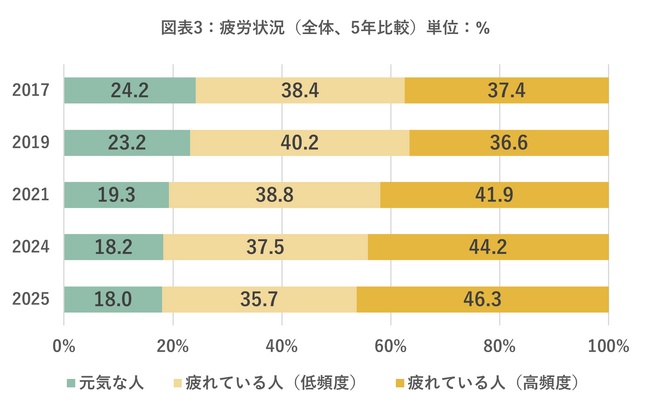

計測を開始した2017年からの推移(20〜69歳)で見ると、状況はさらに深刻で、2025年には「疲れている人(高頻度)」の割合が46.3%にまで上昇する見通しです。これは「元気な人」の18.0%と比較すると、2.5倍以上の開きがあります。この数値は、調査開始の2017年以降で最も高い水準となっており、人々の疲労度が年々増加状況にあることを示しています。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-2522f96cf08c9f8886e31e50982fa81e-1624x713.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-41a65d3da806ebfa569f46f253b94ef1-1624x1021.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

総務省統計局の人口推計から人口換算を行うと、20〜79歳の「元気な人」は1967.0万人、「疲れている人」は7172.0万人【「疲れている人(低頻度)」3385.3万人、「疲れている人(高頻度)」3786.7万人】となっており、2024年の「元気な人」1995.8万人と比べ、2025年は28.9万人減少した結果となりました。

※2017年から2020年までは20〜69歳の為、過去7年間の比較は年齢を統一して比較をしています。

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-a6408f92a6575a9eec8fb9199e2a919e-1314x772.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■「疲れている」女性は80.2%、男性より3.3ポイント多い結果に

次に男女別の比較をしていきます。「疲れている人(高頻度+低頻度)」の割合は男性が76.9%(高頻度40.2%、低頻度36.7%)、女性が80.2%(高頻度42.8%、低頻度37.4%)となり、女性が3.3ポイント多い結果となりました。昨年に引き続き、女性の方が疲労状態にあることが分かりました。

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-5f14f7544e26a7daa0272ffcefd93c6a-1660x808.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■シニア世代の「元気な人」は多い中、30代の疲労は依然として深刻な状況

2025年の年代別疲労状況を見ると、年代が上がるほど「元気な人」が増え、「疲れている人」が減少する傾向は継続しています。70代では「元気な人」が37.5%と最も高く、「疲れている人(高頻度)」は19.1%まで低下。一方、現役世代では20〜40代の疲労状況が深刻で、特に20代は「疲れている人(高頻度)」が55.9%と最も高く、「元気な人」はわずか14.4%に留まっています。世代間での生活の質に大きな差が見られる状況が続いています。

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-2ee59a86a176f9384be7f9c7a5168715-1643x1090.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

2025年の疲労状況を男女で比較すると、全体的に女性の方が「疲れている人(高頻度)」の割合が高く、「元気な人」の割合が低い傾向にあります。特に20-30代では、女性の「疲れている人(高頻度)」が約58%と男性(約52%)を上回っています。また、「元気な人」の割合は、70代でも男性が39.4%に対し女性は35.9%と差が見られます。男女ともに年齢が上がるにつれて疲労度は改善されますが、全年代を通じて女性の方がより疲労度が高い状況が続いています。

[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-84ce700326a3024233ce93abf83f61a5-1643x1090.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-4dd4beca29a34e6c7ffd6bf96b79283f-1640x1093.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■元気な人が多い都道府県は1位和歌山県、2位青森県、広島県

次に都道府県別の疲労状況を見ていきます。「元気な人」の多い都道府県は1位和歌山県(25.3%)、2位青森県(24.7%)、3位広島県(24.4%)、4位滋賀県(24.1%)、5位三重県(24.0%)という結果となりました。一方、「疲れている(高頻度)」が多い都道府県は1位沖縄県(46.5%)、2位鳥取県(44.8%)、3位富山県(44.6%)、4位山形県(43.7%)、5位山梨県(43.6%)という結果となりました。特に沖縄県は「疲れている(高頻度)」の割合が他県と比べて顕著に高い状況です。

2024年から2025年にかけての「元気な人」の割合の変化を都道府県別に分析すると、和歌山県は2024年の26.4%から2025年には25.3%と1.1ポイント減少したものの、依然として都道府県別で最も高い水準を維持しています。

また、2024年に上位だった奈良県(24.6%→23.6%)や京都府(24.3%→23.5%)も若干の減少傾向が見られますが、引き続き「元気な人」の割合が高い地域として位置づけられています。全体的な傾向として、2024年から2025年にかけて、ほとんどの都道府県で「元気な人」の割合が0.8〜1.5ポイント程度減少しており、全国的な疲労度の上昇が観察されます。

図表9:疲労状況(都道府県別)単位:%

[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-16486822f59c9190799e0030aa2a765d-930x782.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

(図中、赤字は、元気な人上位10件を表す)

■睡眠が5時間未満の人は20.9%と微増、睡眠時間は横ばい傾向

疲労状況に深い関わりを持つ睡眠時間の状況です。2025年の睡眠時間は、5時間未満20.9%、5時間以上6時間未満23.0%、6時間以上8時間未満49.8%、8時間以上6.3%という結果となりました。2024年と比較すると、5時間未満の人は20.3%から20.9%と0.6ポイント増加しましたが、その他の時間帯はほぼ横ばいで推移しています。全体的な睡眠時間の分布に大きな変化は見られない結果となりました。

図表10:睡眠時間(全体、2024-25年比較)単位:%

[画像10: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-9e98c0874b00ea67fb99752441d6aee3-737x182.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

疲労度合別に見ると、5時間未満睡眠では疲れている人(高頻度)26.8%に対し、元気な人は14.0%となり0.52倍、6時間以上8時間未満では疲れている人(高頻度)43.1%に対し、元気な人は58.5%となり1.36倍という結果となりました。元気な人ほどしっかり睡眠をとっているということが分かりました。また、8時間以上の睡眠でも元気な人の割合が高く(1.19倍)、十分な睡眠時間の確保が心身の健康に重要であることが示唆されています。

図表11:睡眠時間(全体、疲労度合別)単位:%

[画像11: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-66617f31ae82053fa6b60a3c1acf6753-737x178.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

■中途覚醒「有り」は24.7%と微増傾向

睡眠中の中途覚醒の有無から、睡眠の質の状況を見ていきます。2025年は、中途覚醒が有る人が24.7%となり、2024年の24.1%と比較して0.6ポイント増加している結果となりました。一方、中途覚醒が無い人は75.3%と、前年の75.9%から0.6ポイント減少しており、睡眠の質にわずかな低下が見られます。

図表12:睡眠の質 中途覚醒の有無(全体、2024-25年比較)単位:%

[画像12: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-133cdf12c1afd7a33cabf639f2d293e6-539x157.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

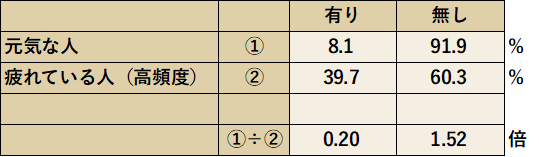

また、疲労度合別に比較すると、疲れている人(高頻度)では中途覚醒が有る人は39.7%となり、元気な人の8.1%と比較すると、約5倍(正確には4.9倍)も多い結果となりました。逆に、中途覚醒が無い人の割合は、元気な人が91.9%であるのに対し、疲れている人は60.3%と大きな差が見られます(1.52倍)。これらの結果から、睡眠の質が疲労度合へ大きな影響を与えていることが明確に示されています。

図表13:睡眠の質 中途覚醒の有無(全体、疲労度合別)単位:%

[画像13: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-f64765e1f6c431984fdfe151febf5ae3-539x157.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

【ココロの体力測定 2025調査概要】

調査名: 「ココロの体力測定 2025」

期間: 2025年 4月25日〜5月25日

SCR調査対象: 全国の20〜79歳の10万人(男女各5万人)

方法: インターネット調査

SCR調査項目: 15問

※疲労度合項目:厚生労働省「ストレスチェック」B項目を基に独自加工して、点数化

※サンプル数は男女各5万人で、各都道府県500サンプル以上を確保し、その後人口比率(都道府県、年代、有職割合)でウエイト修正した。

【休養学 書籍のご案内】

[画像14: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-14fefdf2a15e5265c8558f0184904405-210x304.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]「休養学 あなたを疲れから救う」

出版社:東洋経済新報社

発売日:2024年2月28日

https://str.toyokeizai.net/books/9784492047484

[画像15: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-a31db1fa158dd099b5849ed5eb3406d5-206x303.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]「寝てもとれない疲れが消える マンガでわかる休養学 最高のパフォーマンスを生む休み方」

出版社:KADOKAWA

発売日:2025年7月2日

※予約受付中

https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000235/

【SNSにて 休養学の最新情報を配信中】

[画像16: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85299/64/85299-64-0794a04a4449781884294c8b247c1fb4-267x266.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

LINE:@98gaku

X:https://x.com/98gaku_katano

【一般社団法人日本リカバリー協会 概要】

所在地:神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

会 長:渡辺恭良(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科特命教授、理化学研究所名誉研究員、大阪公立大学健康科学イノベーションセンター顧問、大阪市立大学名誉教授、一般社団法人日本疲労学会 理事長、般社団法人脳体力振興協会理事長、Integrated Health Science株式会社 代表取締役CEO)

副会長:水野敬(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 特命教授、大阪公立大学健康科学イノベーションセンター 特任教授/副所長、一般社団法人日本疲労学会 理事/事務局長)

顧 問:大谷泰夫(神奈川県立保健福祉大学 理事長、元内閣官房参与)

松木秀明(東海大学 名誉教授、健康評価施設査定機構 理事)

田爪正気(東海大学 健康科学部元教授)

代表理事:片野秀樹 博士(医学)(博慈会老人病研究所客員研究員、Genki Vital Academy 顧問)

提携:ゲンキ・バイタルアカデミー(ドイツ)

URL:https://www.recovery.or.jp/

【リカバリーの定義】

心身の活動能力の減退した機能を回復し、休養をもって生理的・心理的資本である活力を蓄えて次に備えることである。

<報道関係者お問い合わせ先>

一般社団法人日本リカバリー協会

メール:info@recovery.or.jp