黒沢清、周防正行、青山真治……多くの映画監督の人生を変えた伝説の立教大学「映画表現論」講義で、蓮實重彦氏が教えていたこととは?

2025年5月24日(土)7時0分 文春オンライン

いま日本映画界を第一線で支える映画監督たちに8ミリ映画など自主映画時代について聞く好評インタビューシリーズ。第12弾は特別編として、仏文学者・映画批評家である蓮實重彦氏に登場していただいた。蓮實氏は70〜80年代にかけ立教大学で映画についての講義を行い、受講生の8ミリ作品を授業で上映。そこから多くの映画監督が育った。そのひとりである小中和哉監督が、恩師に聞く。(全4回の1回目/ 2回目 に続く)

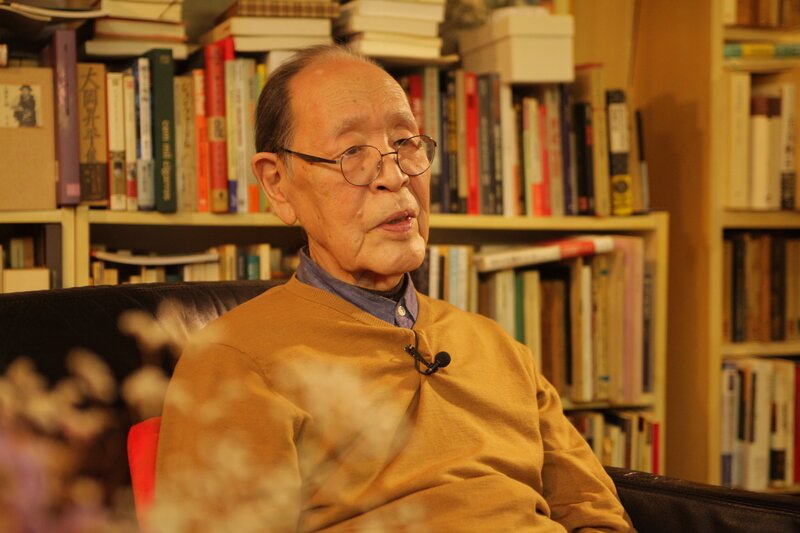

はすみ・しげひこ 仏文学者、映画批評家、文芸批評家。1936年東京生まれ。東京大学仏文学科卒業、パリ大学にて博士号を取得。東京大学教授を経て、97年東京大学第26代総長となる。78年『反=日本語論』で読売文学賞、89年『凡庸な芸術家の肖像 マクシム・デュ・カン論』で芸術選奨文部大臣賞、2016年『伯爵夫人』で三島由紀夫賞を受賞。1999年にはフランス芸術文化勲章コマンドールを受章する。著書に『フーコー・ドゥルーズ・デリダ』『夏目漱石論』『監督 小津安二郎』『表層批評宣言』『「ボヴァリー夫人」論』『ショットとは何か』(3部作)『 ジョン・フォード論 』他多数がある。

◆◆◆

蓮實重彦さんが立教大学で実施していた「映画表現論」の受講生からは、数多くの映画監督が生まれている。黒沢清、周防正行、青山真治、塩田明彦、万田邦敏、篠崎誠……そして僕もその一人。蓮實さんの授業を四年間受けたことは、僕にとって大きな財産になっている。この授業では学生が作った8ミリ映画を毎年上映して、蓮實さんに講評していただいていた。今回は特別編として蓮實重彦さんに当時の自主映画をどのように見ていたのか、授業で何を伝えようとしていたのかをお聞きした。

「これが映画だ」というものに触れてほしい

——40年ぶりにお会いできて嬉しいです。

蓮實 わたくしも小中監督と久しぶりにお目にかかれて、鈍く興奮しています。それにしても、40年ぶりですか?

——はい。

蓮實 わたくしの記憶の中では、あなたは商業的なデビューが早い方ではないかという気がしていました……。

——撮っている映画が商業映画的だったからですか?

蓮實 そういうことだったからかも知れません。

——商業映画しか見てなかったし、作りたい映画もそういうものだったんですね。蓮實先生の授業を受けるようになってから、観る映画に幅が出るようになりました。

蓮實 しかし、小中さんの場合、誰もがみんないわゆる「前衛的」な作品ばかり撮っていたときに、いわゆる「商業映画」的な作品を堂々と撮っておられたことが、かえってわたくしの記憶にはっきりと刻みこまれておりました。

——それは光栄です。黒沢清さんは「蓮實先生の授業を受けてガラリと人生が変わった」と言っていました。映画の見方が変わったし、映画というものが生涯かけて取り組む価値のあるものだと分かったと。僕にもすごくよく分かる言葉です。立教大学の「映画表現論」はいつ頃からやっていらしたんですか?

蓮實 1970年に始めたのですから、もう50年以上も昔のことになります。その時は非常勤講師になっていたと思う。わたくしは大学紛争が終わった翌年に、立教大学専任の教官ではなくなっていた。そして「映画表現論」の授業を始めた1年目に三島由紀夫が自殺した。授業中にそういう話が聞こえてきまして興奮した、という衝撃があったのをはっきりと記憶しております。

——先生の授業は映画の勉強で単位が取れるということで、学年の初めはすごくたくさんの学生が押しかけました。毎回先生は最初にテストをされていましたね。これが半分も答えられないようだったらこの授業を受けてもしょうがないと学生に言って。先生はどういう学生に残ってほしいと思っていたんですか?

蓮實 いわゆる世の中の流行りとは別の、「これが映画だ」というものに触れてほしかった。ですから、黒沢(清)さんが姿を見せたときは本当に驚きました。この人は映画を自分のものにしてしまっていると思いました。しかも、リチャード・フライシャーというわたくしが絶対的に50年代の作家として高く評価していたハリウッドの監督に、彼も狂っている。これは大変な若者だと興奮しましたね。

黒沢清の8ミリホラー映画を上映

——黒沢さんは「映写機を教室に持ってきて自分の映画を授業の中で上映したのは、すごくウキウキするような体験だった」と話してくれました。その時のこと、蓮實先生は覚えていらっしゃいますか?

蓮實 はい、鮮明に記憶しています。最初に見た彼の撮った作品は、確か1階ごとにエレベーターが上がったり下がったりして、ドアが開くと目の前に死人が横たわっているという映画でした。しかし、エレベーターの中から撮ってドアが開くと、結局どれも同じ階に見えてしまう。どうやったら上下するエレベーターの中から見ていて、扉が開くとそのつど別の階に死体が転がっているという雰囲気が出るのかと、黒沢さんと一緒に考えた記憶があります。

——『白い肌に狂う牙』(注1)というホラー作品ですね。

蓮實 そうです、そうです。

——他に周防正行さんとか青山真治さんの8ミリも上映されました?

蓮實 わたくしには、学生時代の青山真治の記憶がほとんどありません。ところが、彼が素晴らしいレポートを書いて提出したのです。こんな高度な批評的分析を書ける人がいるのかと思ってビックリした記憶はあります。しかし、立教での授業中の青山さんとの関係はほとんどありませんでした。

——じゃあ、青山さんが映画を作られるようになってからのお付き合いなんですね。

蓮實 そう。ダニエル・シュミットの助監督をやって、その時に久しぶりに再会したのですが、いつのまにかこんなに髪を長くしていたので、吃驚しました。ですから、青山真治と本格的につきあい始めたのは彼の卒業後のことです。もちろん、授業中、彼の8ミリ映画を上映したことはなかった。ですから、彼の商業映画の第1回作『Helpless』(1996)を見たときには、深く感動しました。

——黒沢さんが学生の時からリチャード・フライシャーの話をされていたんですか?

蓮實 ええ。わたくしの授業に積極的に参加してくれる人たち——黒沢さんとか万田邦敏さんとか——と一緒に喫茶店に行って、授業の後におしゃべりをした記憶もあります。そこで、「この若者はこんなものまで見て狂っておる!」と驚いた記憶があります。

——僕の代でも授業のあと蓮實先生と黒沢さんが喫茶店に行く時、SPP(注2)のメンバーとご一緒させていただきました。

蓮實 黒沢さんの世代の仲間たちとは、そういうことをごく自然に行っていました。しかし、当時の立教には「SPP」のみならず、「映研」とかいろいろな流派があったわけでしょう。

——そうです。周防さんと青山さんは違うサークルでした。映画を作るのに熱心だったのがSPPで、他は評論系だったかと思います。

映画の中で何が見えたか、が重要

——先生の授業で印象的だったのは、次の週までにこの映画を見なさいと課題を出して、次の授業で学生たちに「何が見えましたか?」という質問をされていたことです。普通ストーリーがどうとかテーマはなんだとか言いがちなんですけれども、そういうことを言うと怒られた。

蓮實 怒りましたか(笑)。

——そういうことじゃないんだ。何が見えたかだと。

蓮實 そうです。

——そこの狙いを改めて説明していただけますか?

蓮實 一本の映画というものは、現実に存在するものではないじゃないですか。上映されている間は確かに現実のものなのですが、終わった途端にそれはたちまち非現実になっちゃう。もうどこにも存在していない。ならば、その中で語られている物語の内容よりも、それがどのように語られているかという画面とその連鎖をこの目で記憶に焼きつけることが重要である。だから、その細部を具体的に見なければいけない。映画で物語をたどることと画面を見ることとは、まったく異なる体験だから、こんなショットがありましたとか、このショットとショットのつなぎが面白かったとか、そういうことを言ってほしかったのです。この映画の主題は何ですかなんていったら、「そんなものはどこにも映っておらん!」とかいって怒ったりしていた……。

——黒沢さんもそれで今まで映画を見ていなかったことに気づかされたと言っていました。具体的に何が映っていたかということのみで語る。それはすなわち、映画の演出。映画監督が何を見せて、何を感じさせようとしているのか、そういうことだったんですね。

蓮實 そういうことです。演出といいますか、演出術を学ぶというよりも、むしろ画面に何が映っていたかということのほうが、誰が監督したかということなどよりも遥かに重要なことだという気がしていました。それを立教の授業で実践できたことは、学生たちの質の高さからして幸運きわまりないことでした。

——僕が一つ覚えているのは、加藤泰監督の『炎のごとく』を見てきなさいと言われて、誰かが答えた答えの中の話だったと思うんですけれども、「スイカが映っていました」と。そのスイカはじゃあどういう意味だという議論になって、スイカは丸い、丸いというのは女性の象徴だという、そこだけ覚えていたんですけど、この前、見返したんですよ。そうしたら、おりんという倍賞美津子さんが演じる前半で亡くなってしまう瞽女の遺品として丸い鈴が出てきて、後半で代わりのヒロインになる女性のシーンでスイカが出てくる。だから丸い鈴と対応するものとしてスイカが出てきたんだということを、見返してようやく理解しました。先生は覚えていらっしゃいますか?

蓮實 はい、加藤泰の『炎のごとく』のことは、良く覚えています。

——そういうところを見ろと。

蓮實 そうです。あくまでも画面を見てくださいというのが、わたくしの授業のエッセンスでした。

——蓮實先生の「映画に何が映っていたかを分析する見方」というのは、映画を撮った人じゃないとできない発想だと思ったと、黒沢さんが言っていました。確かに監督のねらいを読み解いていくような部分があると思うんですが、蓮實さんは映画を撮ろうとは思われなかったんですか?

蓮實 8ミリは、素人としてちょっと回したことがあります。

——そうなんですか。

蓮實 8ミリキャメラを持ってイタリアに行き、ヴェネチアの裏町の民家を撮るとか、そんなことをしていました。小さな四角いカメラで、もう撮るだけという。

——記録として撮っていた。

蓮實 そうです。

——劇映画みたいなものを撮ろうとは思わなかったんですか?

蓮實 いや、まったく撮る気はありませんでした。

——そうですか。観客として映画を見ながら、何を見せようとしているかを読み解いていったということですか。

蓮實 はい、そういうことになります。

注釈

1)『白い肌に狂う牙』1977 8ミリ 33分 監督:黒沢清 出演:片山善智 小松弘

2)SPP Saint Paul’s Production 立教大学の映画製作サークル。

<聞き手>こなか・かずや 1963年三重県生まれ。映画監督。小学生の頃から8ミリカメラを廻し始め、数多くの自主映画を撮る。成蹊高校映画研究部、立教大学SPPなどでの自主映画製作を経て、86年『星空のむこうの国』で商業映画デビュー。97年、『ウルトラマンゼアス2 超人大戦・光と影』でウルトラシリーズ初監督。以降、監督・特技監督として映画・テレビシリーズ両方でウルトラシリーズに深く関わる。特撮、アニメーション、ドキュメンタリー、TVドラマ、劇映画で幅広く活動中。主な監督作品に、『四月怪談』(1988)、『なぞの転校生』(1998)、『ULTRAMAN』(2004)、『東京少女』(2008)、『VAMP』 (2019)、『Single8』(2023)、『劇場版シルバニアファミリー フレアからのおくりもの』(2023)など。

〈 大手映画会社が斜陽になってきたあの頃、日本映画として、日活ロマンポルノだけは途方もなく面白く、刺激的だった【蓮實重彦氏インタビュー】 〉へ続く

(小中 和哉/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)

関連記事(外部サイト)

- 【つづきを読む】大手映画会社が斜陽になってきたあの頃、日本映画として、日活ロマンポルノだけは途方もなく面白く、刺激的だった【蓮實重彦氏インタビュー】

- 【あわせて読む】「1970年代の終わりから80年代の初めにかけての立教大学における映画活動は、映画史的な事件だといえるかも知れません」【蓮實重彦氏インタビュー】

- 【あわせて読む】「自分以外の何かが自分の意志を超えて画面に取り込まれているのですから…」蓮實重彦氏が考える“映画が豊かである”方法

- 暴走族の集会に行ってエキストラを勧誘! 高校出たての緒方明監督が駆り出された『狂い咲きサンダーロード』の壮絶な現場

- 朝起きたら白菜になっていた——緒方明監督が衝撃のデビュー作『東京白菜関K者』に込めた“社会への悪意”