WEリーグ首位攻防は戦術合戦に。浦和レッズL対INAC神戸を徹底解説

2024年3月5日(火)18時0分 FOOTBALL TRIBE

日本女子プロサッカーリーグ(WEリーグ)2023/24の第8節が、3月2日と3日に各地で行われた。同リーグ首位に立っているINAC神戸レオネッサと2位三菱重工浦和レッズレディースが、3日に浦和駒場スタジアムで対戦。1-1の引き分けに終わり、両者の勝ち点差は1のままとなっている(INAC18、浦和17)。

2021/22シーズンのWEリーグ覇者INACと、昨2022/23シーズンの同リーグチャンピオン浦和がこの日もハイレベルな戦いを披露。男子の欧州サッカーやJリーグに匹敵する戦術的な駆け引きも見られた。

ここでは今回の首位攻防戦を振り返るとともに、現地取材で得た浦和MF陣(伊藤美紀、遠藤優、栗島朱里)やINACを率いるジョルディ・フェロン監督の試合後コメントを紹介。そのうえで両チームの戦術的特色を解説していく。

INACがコーナーキックを活かす

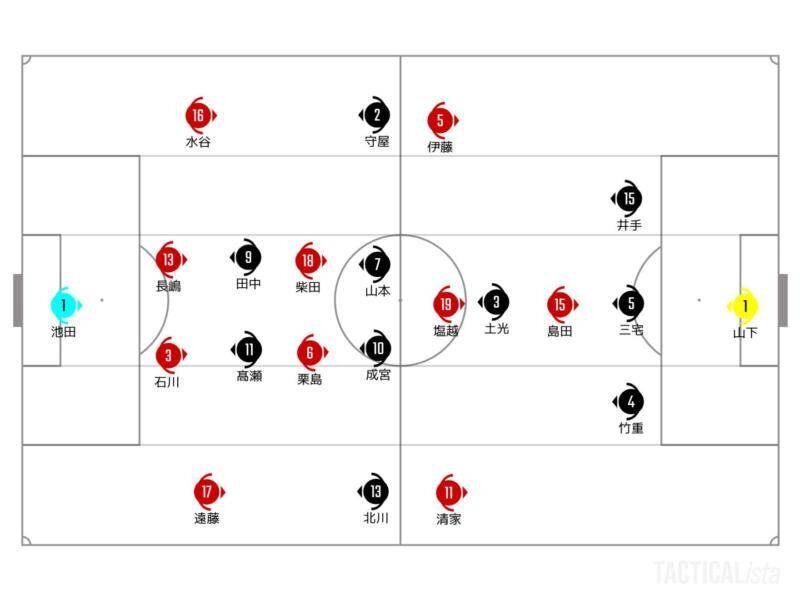

前半4分、基本布陣[4-2-3-1]の浦和FW清家貴子(右サイドハーフ)のクロスが不発に終わり、ボールが相手GK山下杏也加に渡る。山下が素早く投げたボールをINACのDF守屋都弥が受け、タッチライン際から前線へ縦パスを供給。このボールが浦和MF水谷有希とDF長嶋玲奈の間を走ったINACのFW田中美南に渡ると、同選手が惜しいシュートを放った。

このシュートが長嶋に当たってゴールラインを割り、INACがコーナーキックを獲得。MF北川ひかるによるキックのこぼれ球をDF竹重杏歌理が押し込み、INACに先制点をもたらした。

守屋のパスが先制ゴールの要因に

この一連の場面で秀逸だったのが、GK山下による素早いスローと守屋が繰り出した縦パス。このシーンでは浦和が右サイド(INACから見て左サイド)に人を集めて攻めていたため、右ウイングバック守屋のサイドががら空きに。ここへ山下が素早くボールを投げ、守屋も浦和MF伊藤美紀のプレスを浴びる前にFW田中へパスを出したのが功を奏した。

伊藤「都弥との距離が遠くなって……」

試合後に筆者の取材に応じてくれたのが、当該場面で守屋と対峙した伊藤。チーム全体で守備の約束事を再構築・共有する必要性を語った。

ーINACのビルドアップ(GKや最終ラインを起点とするパス回し)を止めるべく、チーム全体としてどんな守備を心がけましたか。

「INACはパスを繋ぎたいチームだと思います。あまり行きすぎると(前線の選手からプレスを仕掛けると)逆にパスを繋がれてしまうので、自分たちの陣地に引き込む守備(撤退守備)を心がけました。INACはFWが強みで、そこへ(シンプルにボールを)蹴ってくる感じだったので、そこを止めようと思っていました」

ー失点を喫したコーナーキックの直前に、守屋選手から田中美南選手へのパスが通りました。あのとき守屋選手と対峙したのが伊藤選手でしたね。守屋選手へより鋭く寄せるのは難しかったですか。

「あのときは(浦和の選手たちが)逆サイドに寄っていて、(GK山下のスローで)サイドを変えられてしまったので、都弥との距離が遠くなって寄せきれませんでした。寄せられないのであれば後ろへ下がって、(守屋が前に)出てくるのを待ち構えたほうが良かったのかなと思ったんですけど、距離が遠かったぶん(守り方が)中途半端になった印象はあります。この次からそこをフリーにしないよう意識しました」

ー伊藤選手が縦パスのコースを切る(塞ぐ)のも難しい状況でしたか。

「貴子くらい足が速くないと(厳しい)(笑)。そのくらい(守屋との)距離は遠かったですね」

ーあの場面を振り返ると、(中盤や自陣で)構える守備をしたほうが良かったという印象ですか。

「自分たちの攻撃が終わって、(逆サイドや)中央に味方が集まっていたので、そのときにどうするのか(どう守るのか)。これをチームで共有したいですね。(浦和の左サイドバック水谷)有希が下がらずに都弥のところへ出ていくのも方法としてありますし。自分(伊藤)が中に立っていて、相手にあのポジション(タッチライン際)をとられたときにどうするのか。これが今後の課題だと思います」

伊藤のコメントに付け加えるならば、今後はボール保持者の顔が上がったときには最終ラインを下げ、この背後へパスを通されないことに重きを置きたいところ。浦和の最終ラインコントロールの僅かな緩みを、守屋と田中に突かれる形となった。

浦和を救った栗島

キックオフ直後からサイド攻撃が停滞気味で、INACに先制された浦和を救ったのが、基本布陣[4-2-3-1]のボランチとして先発したMF栗島朱里だ。

WEリーグ屈指の快足MF遠藤優(右サイドバック)がなかなか攻め上がれない状況を受け、前半途中から栗島が味方センターバックとサイドバック間(DF石川璃音と遠藤の間)へ降りるように。栗島が石川と遠藤の中継役を担ったことで右サイドへ円滑にパスを送れるようになり、遠藤の攻撃性が遺憾なく発揮された。

栗島のコメントから窺えたINACの乱れ

栗島が味方センターバックとサイドバック間へ降り、遠藤が攻め上がったことでINACの守備の段取りが曖昧に。基本布陣[3-1-4-2](自陣撤退時[5-3-2])の2トップ、田中と髙瀬愛実が浦和2センターバックと栗島のどちらを捕捉するのか。また、左ウイングバック北川とインサイドハーフ成宮唯のどちらが遠藤をマークするのか。これらが時間の経過とともに判然としなくなり、INACのプレスは機能不全に陥った。

前半12分の浦和の攻撃シーンが、この典型例。ここでも栗島が石川と遠藤の間でボールを捌き、攻撃の起点に。ここから始まった遅攻で清家がシュートを放ち、同点ゴールを挙げた。

試合後に筆者の取材に応じた栗島のコメントからも、INAC陣営の乱れが窺える。自身のポジショニングへの手応えも感じられた。

ー遠藤選手との関係性についてお伺いします。前半途中から栗島選手が味方センターバックとサイドバックを繋ぐ位置へ降りていましたね。そのおかげで遠藤選手が攻め上がれたように見えました。(ピッチ上で)何を感じてあのポジションをとったのか。ぜひ教えてください。

「優の特長は繋ぎの部分(自陣で配球役を担う)より、前へ出ていくことにあると思います。(遠藤が高い位置をとると)相手にとって脅威だと思うので、そこは活かしたいなと。自分がそこに立つことで、相手のプレッシャーがずれるのを感じた(思い通りに守れていない様子が分かった)ので、そのポジションに入りました」

ーINACのインサイドハーフ、成宮選手が守備対応で困っている感じがしました。栗島選手から見て、困っている様子は窺えましたか。

「はい。優がそこ(低い位置)でシンプルにボールを受けるよりも、(遠藤が)前に出ることで相手のマークがずれていくのを感じました」

遠藤「みんな私の特長を分かっている」

栗島の的確なポジショニングによって持ち味を発揮できた遠藤も、試合後に筆者の取材に応じている。筆者が実感した通り、本人も快適にプレーできていたようだ。

ー栗島選手がセンターバックとサイドバックの間へ降りてきてくれたので、遠藤選手が高い位置でプレーできましたね。この2人の関係性がとても良いように感じましたが、いかがでしたか。

「それは本当にその通りですね。(栗島の立ち位置で)相手の左ウイングバック北川選手と、インサイドハーフ成宮選手も困っていて、だからこそ前半から縦に仕掛けることができました。これがポジティブな点でしたね」

ー低い位置で配球役を担うよりも、そちら(高い位置)のほうが遠藤選手の突破力や推進力は活きますよね。

「多分みんなも私の特長を分かっていると思います。ビルドアップが凄く苦手というわけではないんですけど、私がパサー(配球役)になるよりかは人(チームメイト)に活かしてもらうほうが、チームとしても良い。そこの共通意識ができていたと思います」

INACの攻撃を牽引したのは

INACは栗島のポジショニングに手を焼き同点ゴールを奪われたものの、守屋と北川の両ウイングバックが攻撃を牽引。この2人の立ち位置も概ね的確だった。

この試合では守屋と北川が浦和サイドバックとサイドハーフの間へ立ち、GK山下や味方3バックからのパスを引き出そうとする場面がちらほら。浦和としてはサイドバックとサイドハーフのどちらが北川や守屋へ寄せるのか、難しい判断を常に迫られていた。

日本女子代表の一員として出場したパリ五輪アジア最終予選(2月28日開催の朝鮮民主主義人民共和国女子代表戦)でも、左ウイングバックを務めた北川はこの立ち位置をとって自軍の攻撃を牽引している。相手チームにとって嫌な立ち位置を会得した模様だ。

J・フェロン監督「距離感は悪かった」

両ウイングバックの立ち位置が良かった場面もあった一方で、守屋と北川が相手最終ラインの背後を狙ったときにINACのビルドアップは停滞。基本布陣[3-1-4-2]の両ウイングバックと2インサイドハーフがともに攻め上がり、[3-1-6]のような陣形に時々なっていた。

INACのアンカー(中盤の底)、DF土光真代へのパスコースは浦和陣営が懸命に塞いだため、アウェイチームとしては相手最終ライン背後か、2トップへの強引なパスしか選択肢が無い状況に。竹重、三宅史織、井手ひなたの3DF(3バック)へのプレスがそれほど強くなかったわりには、INACのビルドアップに多彩さは感じられなかった。

INACを率いるジョルディ・フェロン監督はこの試合終了後の会見で、筆者の質問に回答。3バックと前線の距離感に言及している。

ーINACの前半の攻撃についてお伺いします。アンカー土光選手へのパスコースを浦和に塞がれたとき、ビルドアップに苦労しているように見えました。インサイドハーフが(味方最終ライン付近へ)降りてワンタッチでボールを叩く場面があれば、INACの攻撃が機能したと思います。監督から見て最終ラインと前線の距離感はいかがでしたか。

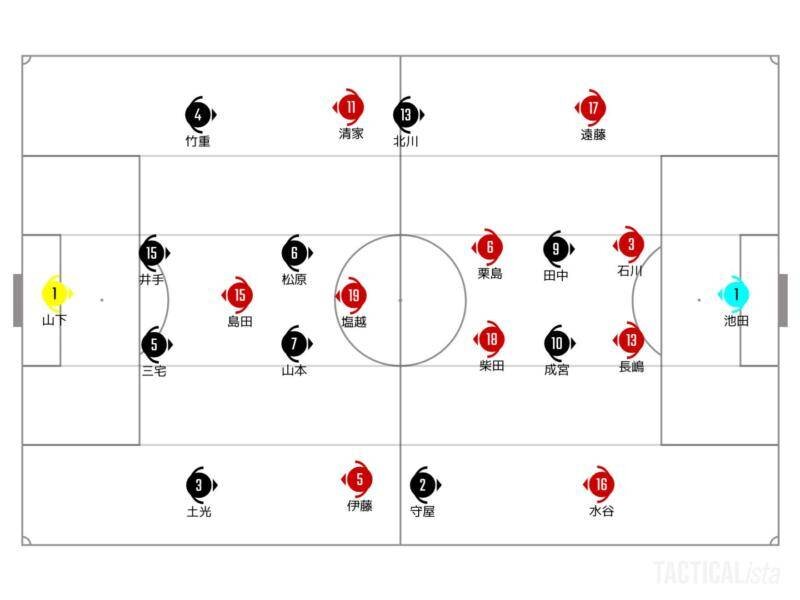

「確かに距離感が悪かったように見えました。相手がロングボールを蹴ってくるのではないか。この想定があり、ヘディングで競り勝てるよう空中戦に強い真代をボランチ(アンカー)に置きましたので、前半は(DF松原)優菜を起用しませんでした。今までは優菜がこのポジションでボールを繋ぐ役割を担ってくれています。だからこそ後半開始前に(ベンチスタートだった)彼女を投入しました」

INACの可変システムは武器となるか

ビルドアップが停滞した前半を受け、フェロン監督はFW髙瀬に替え松原を投入。前半は[3-1-4-2]や[5-3-2]の布陣を軸に戦っていたが、後半から[4-4-2]への隊形変化も織り交ぜた。

INACが今後突き詰めるべきは、4バックでビルドアップする際の選手配置だろう。この試合後半からサイドバックを務めた土光と竹重がビルドアップ時にタッチライン際へ開きすぎてしまい、対面の浦和サイドハーフに捕捉されるケースが時折見受けられた。

サイドバック自体をペナルティエリア横幅以内に立たせ、左右どちらにもパスを出せる状況にする。もしくは浦和のようにボランチをセンターバックの隣あたりへ降ろし、これと同時にサイドバックを上げる。こうした修正を施せるか。これがINACの浮沈の鍵を握りそうだ。