へび(巳)年にお参りしたい蛇神様のパワー全開の「銭洗弁財天」、鎌倉の観光地、神社最大のパワースポットは?

2025年1月3日(金)6時0分 JBpress

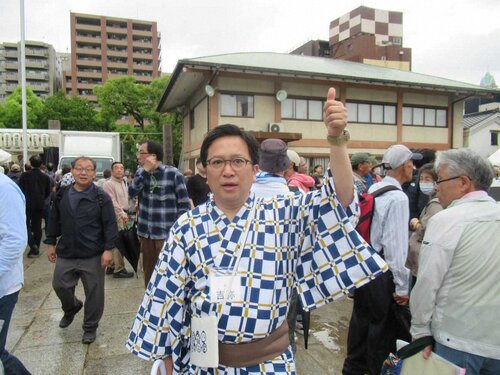

(吉田さらさ・ライター)

人生の節目や季節の行事など、日本人の暮らしに寄り添う神社。厄除けや縁結び、出世や家内安全まで、古来より人々が願いを託してきた神社の巡り方を、寺社仏閣に詳しい吉田さらささんがご案内。神社発祥の由来や祀られた神様、知られざるスポットをご紹介します。(JBpress)

正式名称は「銭洗弁財天宇賀福神社」

明けましておめでとうございます。今年は巳年ということで、蛇にまつわる神社の代表格である銭洗弁天をご紹介しましょう。

正式名称は「銭洗弁財天宇賀福神社」。鎌倉の人気観光地のひとつだが、鎌倉駅からだと適切なバス便がなく、30分ほど歩くことになる。だがしかし、この道のりがいい。駅の西側にあり、混雑する鶴岡八幡宮エリアや長谷寺エリアとは少し離れているため比較的人が少なく、鎌倉本来の風情を味わいながら歩くのにぴったりだ。ただし初詣期間は相当混むと思うので、少し落ち着いたころに出かけるとよい。

最初のうちは比較的平坦な道だが、トンネルを抜けて右に折れ、しばらく歩くと山道に入る。いきなり急勾配になり、「こんなの聞いてないよ〜」と息を切らしながら登って行くと、突然前方に鳥居が見える。倒れる前に到着できてありがたい。これぞ弁天様のご利益かと感激。

鳥居をくぐると巨岩をくりぬいた洞窟があり、トンネル状になっている。これもはじめて行く人には驚きのしかけだが、このトンネルは昔からあるわけではなく、第二次世界大戦のころにできたものだという。トンネルを抜けるといくつもの鳥居が連なっており、その先が境内だ。それほど広くはないが、さまざまなご利益をいただけるスポットが凝縮した空間なので、心してお参りしよう。

宇賀神とはどんな神なのか?

まずはご由緒から。文治元年(1185年、巳年)の旧暦4月、巳の月の巳の日、巳の刻、源頼朝の夢に宇賀神という老人の神が出てきて、「この地に湧き出す水で神仏を供養すれば、天下泰平の世が訪れる」とのお告げを受けた。頼朝はここの岩壁に湧く霊泉を見つけ、社を建てて宇賀神を祀った。それがこの神社のはじまりである。

ところでその宇賀神とはどんな神なのだろう。中世以降に信仰されるようになった神格で、名称は記紀に登場する宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)に由来するという説が一般的だ。宇迦之御魂神は穀物、食物を司る女神である。これが宇賀神として信仰されるようになったのは、比叡山延暦寺の教義に取り入れられ、弁財天と習合してからのことだ。こちらの神社の正式名が「銭洗弁財天宇賀福徳神社」なのは、弁財天と習合した宇賀神が祀られているためである。

この神は、体は蛇で頭は人間、とぐろを巻いた蛇の上に乗っている頭は老人もしくは女人という特異な姿をしており、財をもたらす福徳の神として人気が高かったという。境内を探すと、蛇の上に若い女人の頭が乗った宇賀神を彫った石碑がある。女人の頭の上には小さな鳥居があるが、これも宇賀神のご神徳の強さを表す特徴のひとつだ。宇賀神の横には「鎌倉五名水」という文字も彫られている。五名水とは良質な水が湧きだす鎌倉の五つの湧水のことで、そのひとつが、頼朝が夢のお告げで見つけたとされるこちらの霊泉である。

神社最大のパワースポット

境内には五つのお社があり、基本的にどこからお参りしてもよいのだが、まずは本宮に行ってお参りに来たことを神様に伝え、ご挨拶をしておきたい。こちらには市杵嶋姫命が祀られている。この神は天照大神と須佐之男命が誓約を行った際に生まれた宗像三女神の中の一柱で、やはり古くから弁財天と習合している。

市杵嶋姫命=弁財天=宇賀神。神仏習合によって同一視されるようになったものなので少しわかりにくいが、この基本さえ覚えておけば、多くの弁財天関連の神社が理解しやすくなる。たとえば江の島の江島神社は市杵嶋姫命を含む宗像三女神を祀っているが、日本三大弁財天社のひとつでもある。

次はこの神社最大のパワースポットである奥院でお参りしよう。洞窟の中に霊泉があり、祀られているのは宇賀神=弁財天である。正嘉元年(1257年・巳年)に、5代執権北条時頼がこの霊泉で銭を洗って一族の繁栄を祈願したという伝承があり、いつしかお金を洗うと増えるという信仰が生まれた。以来、今に至るまで、金運上昇祈願に訪れる人が絶えることはない。

洞窟内にはざるが用意されており、そこにお金を入れて水をかけ、お参りして持ち帰る。洗うお金は高額の方がいいらしい。なぜなら、そのお金はずっと持っているのではなく使った方がよいと言われるからだ(所説あり)。

たとえば1万円を洗ったら、それで何か買い、おつりをもらってまた使う。社務所には奥社に奉納するための鳥居(3500円〜)も用意されているので、洗ったお札でそれを受けるのもよい使い方かも知れない。お金と福は自分の懐にしまっておいても増えないが、循環させれば増えていくものなのだ。

社務所には、もうひとつ見逃してはならないものがある。龍神様の水みくじだ。本宮の脇に龍神様が祀られており、そこにも霊泉がある。おみくじをその水に10秒ほど浸すと文字が浮き出してくる。開運パワー絶大と言われる龍神様にも「大吉」のお墨付きをいただけたら、もう恐いものなしである。

女神の小便から生まれた神

残る三つの宮もご利益がいっぱいなので、ゆっくり回ろう。まずは、本宮の脇の石段を登ったところにある上之水神宮。こちらには水の女神である水波売神(ミズハノメノカミ)が祀られている。伊邪那美命が火の神、加具土命を産んで産道にやけどを負った際、あまりの熱さと痛みで思わず失禁した。その際の小便から生まれたのがこの水波売神である。

日本の国土を産んだ母なる女神の小便から生まれたのが美しい水の女神。古事記の発想は実に面白い。石段を下りたところには池があり、その奥に下之水神宮がある。こちらも同じく水波売神が祀られ、滝も流れ落ちている。水は人の暮らしに欠かせないもので、この場所が水源であったため、これほどの聖地として信仰されるようになったのだろう。ちなみにこの池のほとりに鎮座する眼光鋭い狛犬が、わたしのお気に入りアイテムである。

最後の宮は七福神を祀っている。鎌倉にも七福神巡りのコースはあるが、けっこうたくさん歩かなければコンプリートできない。しかしここに来れば、一度に七柱の福の神にお参りできてお得である。

この神社にはかくもご利益スポットが多いのだが、さらなる運気上昇を求める方には、少し足を伸ばしたところにある佐助稲荷神社もお勧めだ。源頼朝は若いころ佐殿(すけどの)と呼ばれており、その佐殿を助けたことから佐助稲荷という名がついたと言われる。頼朝はその後、征夷大将軍にまで上り詰めたので、出世稲荷として人気を集めている。銭洗弁財天で金運上昇、佐助稲荷で出世をお願いしておけば、充実した2025年になりそうだ。

筆者:吉田 さらさ