「女衒」が冷酷非情の人買い稼業というのは誤解?実は教養があり、現代の司法書士のような高度な専門職だった

2025年2月18日(火)6時0分 JBpress

(永井 義男:作家・歴史評論家)

江戸の常識は現代の非常識? 江戸時代の庶民の生活や文化、春画や吉原などの性風俗まで豊富な知識をもつ作家・永井義男氏による、江戸の下半身事情を紹介する連載です。はたして江戸の男女はおおらかだったのか、破廉恥だったのか、検証していきます。

貧しい娘を売り飛ばす悪どい商売ではない

女衒(ぜげん)は言うまでもなく、人買い稼業である。農村の貧しい農民などから娘を買い取り、吉原などの妓楼(女郎屋)に転売した。人身売買と考えると、冷酷非情な商売と言ってよかろう。

しかし、時々、「貧しい家の娘をだまして吉原などに連れていき、売り飛ばすあくどい商売」と理解している人がいるのを知ると、筆者はつい女衒を擁護したくなる。

というのも、江戸時代、女衒はけっして非合法な行為をしていたわけではなかったからだ。公許の遊廓があり、遊女(娼婦)は合法的存在の時代だったのを忘れてはならない。

ここでは、わかりやすくするため吉原の妓楼や遊女で考えよう。

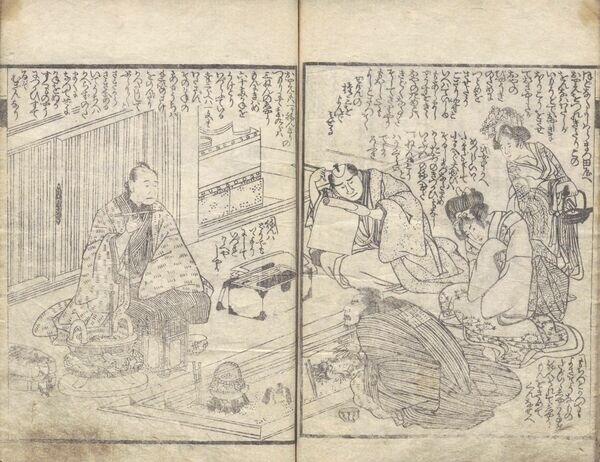

図1は、典型的な身売りの光景である。

縁台の左側に腰かけているのが女衒。右側が父親である。ふたりの間に、身売り証文と金が置かれている。いかにもやつれた女は母親であろう。背後にいるのは村の名主。駕籠の中で泣いているのが、女衒に売られた娘。左側の女は、娘の友達だろうか。

双方が署名捺印の上で証文を取り交わし、女衒は親に金を渡している。けっして、だましているわけではなく、正式な契約だった。

女衒は仕入れた娘を吉原の妓楼に連れていき、目見えさせる。楼主が気に入ると、娘を引き取るわけだが、この際も楼主と女衒の間できちんと証文が取り交わされた。そして、楼主は女衒が要求する金額(女衒がすでに親に支払った額に、手間賃や利益を加えたもの)を支払った。

こうして、娘は妓楼に買い取られ、当分は禿として雑用に従事しながら遊女になるためのしつけを受け、やがて遊女として客を取り始める。

ところで、女衒が親に渡した金は、娘が奉公先で得るであろう給金の全額の前払いだった。この結果、娘は決められた年季(期間)の間、辞めることは許されないのである。すでに給金はもらっているのだから(実際は親の手に渡ったのだが)。

ここにこそ、「遊女は借金に縛られていた」という境遇の過酷さがあるし、当時、人々が遊女を「親孝行をした女」と見る背景があった。娘は身売りをすることで、貧しい親の窮状を救ったのである。このため、世間の人々は遊女をけっして蔑視しなかった。

高度な証文を作成した女衒

身売りには、女衒を通さない場合もあった。

図2は、兄と称する男が妹を妓楼に連れてきて、奉公させようとしている場面である。左が妓楼の楼主。手前の腰をかがめている男が兄。右で顔を伏せているのが妹。奥で、紙を手にしているのが女衒である。

では、女衒を通さない身売りなのに、なぜ女衒がいるのか。じつは、ここにこそ女衒の存在意義があった。

江戸時代、日本人の識字率は高く、世界でも最高水準だったという説があるが、やや我田引水の感が無きにしも非ずである。というのは、寺子屋に二〜三年通ったくらいでは、読み書きできるのは平仮名と常用の漢字くらいである。各種の証文となると、庶民には書くのはもちろん、読むこともできない。

俗に身売り証文と言っているが、じつは正式な雇用契約書だった。江戸時代、人身売買は禁止されており、もし発覚すると、関係者は厳罰に処せられた。

そのため、妓楼は人身売買にならないよう、表向きは下女などを雇う形にして、きちんと証文を取り交わしたのだ。そして、ここに女衒の必要性があった。

身売りと受け取られないような表現で、事実上は身売りになるような証文を作成するとなると、楼主でも無理だった。

図2は、楼主が出入りの女衒を呼び、証文の作成を依頼する場面と言ってよい。女衒を通さない身売りでも、最後は女衒に依頼せざるを得なかったのだ。つまり、女衒は高度な専門職だった。現代で言えば、司法書士にあたろうか。

近代になると、もっとわかりやすい。

群馬県高崎市に生まれた森光子は大正十三年(一九二四)、十九歳のとき、周旋屋(女衒のこと)を通じて、吉原の妓楼・長金花に売られた。光子の手記が『光明に芽ぐむ日(朝日文庫で『吉原花魁日記』と改題・刊行)』である。

同書によると、光子は長金花に1350円で売られたが、親元に渡されたのは1100円で、250円は周旋屋の取り分だったという。光子は周旋屋の取り分を「あんまりひどすぎる」と憤慨している。

また、周旋屋の子供はみな優秀で、ふたりは早稲田大学卒業、ひとりは明治大学卒業だと記している。このことも、光子には腹立たしかったようだ。

光子がつらい体験をしたのは事実だが、周旋屋の手数料は18.5%であり、さほど法外とは思えない。当時の妥当な手数料であろう。また当時として、子供三人に大学教育を受けさせているのは、周旋屋が教育熱心で、自身もかなりの教養人だった証拠であろう。

もし、商売を抜きにして交際したら、良識も教養もある人物だったかもしれない。

しかし、その商売は女衒だった。

(編集協力:春燈社 小西眞由美)

筆者:永井 義男