池上彰さんが第33回橋田賞受賞。NHKで働いているうちに予期せず子どもの頃からの夢が叶っていった理由とは?池上さん「夢は具体的に想像すればいつかどこかで実現する」

2025年4月6日(日)5時0分 婦人公論.jp

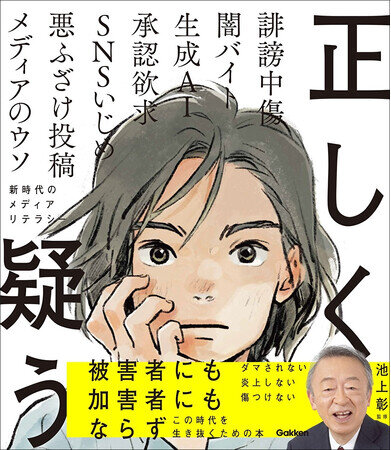

池上さん「夢はないよりもあるほうが、人生は楽しくなります」(写真:本社写真部)

脚本家の橋田壽賀子さんが理事を務める橋田文化財団によって設立され、日本人の心や人と人のふれあいを温かく取りあげた番組と人に顕彰される「橋田賞」。25年3月31日に33回となる同賞が発表され、ジャーナリスト・解説者として活躍を続ける池上彰さんらが受賞に。そこで池上さんが自らの歩みについて触れた記事を再配信いたします。

*********画像や文章、そしてコンピューター用のプログラムなど、さまざまなものを生成することができる「生成AI」。日常生活やビジネスの中でも徐々に登場するようになってきたのではないでしょうか。人工知能が発達した現代にこそ「想像力を鍛える」ことが重要だと語るのは、ジャーナリストの池上彰さん。池上さんは「夢はないよりもあるほうが、人生は楽しくなります」と言っていて——。

* * * * * * *

気づいたらなりたい自分になっていた

かつての私は、小学6年生のときに手にとった『地方記者 続』(朝日新聞社編)という本がきっかけで、将来は新聞記者になりたいと思っていました。そんな私ですが、違う夢を抱いていたときもありました。子どもの夢は結構くるくると変わるものなのです。

中学生になって「天文気象部」に入りました。たまたまその中学校は、毎日雨量を測り、それを東京管区気象台に報告するという役割を持った学校でした。今は「アメダス」で自動計測されていますが、当時は人が測って、東京管区気象台に報告をしていました。

そのため毎日、部員が交代で、学校の屋上に設置してある雨量計をチェックしに行っていました。夏休みなどの長期休みの期間も、交代で務めます。

私はそれが楽しくて、「将来、気象庁の予報官になりたい」と思うようになったのです。ちなみに当時はまだ「気象予報士」という資格はありませんでした。

気象予報士は規制緩和により、1993(平成5)年に気象業務法が改正されてできた資格です。それ以前は、気象庁の予報官のみが天気予報を出すことができました。

気象庁の予報官になるにはどうしたらいいかと調べたところ、「気象大学校」に入らなければいけないということがわかりました。

気象大学校は、防衛省の幹部になるための防衛大学校、海上保安官になるための海上保安大学校などと同じ「省庁大学校」のひとつです。

一般の「学校」は、学校教育法に規定され文部科学省が認可しているところを指しますが、省庁大学校は学校教育法以外に規定されている学校です。気象大学校は、現在「国土交通省組織令」に規定されています。

4年制の大学校へ入学すると、いきなり国家公務員の特別職や一般職の扱いとなり、給与やボーナスも支給されます。気象大学校は、とてつもない理系の学校で、物理と数学がよくできなければなりませんでした。気象は物理現象だからです。

高校1年生になった私は、いきなり数学に挫折をしました。なんとか頑張って勉強はしていたものの、「自分はとてもじゃないけれど理系には向いていない」と感じ、気象予報官は残念ながら、諦めることにしたわけです。

夢を具体的に描き、持ち続ける

しかし、後日談があります。

NHKへ入り、地方記者を経て29歳で東京へ戻ってくると、私は気象庁担当記者になったのです。

『池上彰が大切にしている タテの想像力とヨコの想像力』(著:池上彰/講談社)

台風が来ると、気象庁から生中継をして、予報官にインタビューをします。深夜もずっと放送を続ける場合には、予報官を休ませてほしいということで、代わりに私が予報を伝えます。

気象庁からカメラに向かって「台風がここまで来ています、この地域の方は気をつけてください」などと言っていると、「あれ、子どものころの予報官の夢が、ある意味叶ったんじゃないの」と気づきました。

結果的に、地方記者と気象予報官、両方の夢が叶ったというわけです。

フリーランスになった後には、新聞に連載を持てるようにもなりました。新聞記者が自社のコラムを書くには、相当筆が立つと社内で広く認められないと難しいですが、私は外部執筆者としてたまたま横入りするようなかたちで、書く機会をもらったのです。

NHKか新聞記者かと迷っていたころの夢も叶ったというわけです。

やはり子どものころの夢はずっと持っていると、そのとおりにはならなくても、いつかどこかで一部でも実現することがあると思うのです。

真っすぐ進まなくても、途中でよそ見や寄り道、休憩をしてもいい。いつか何らかのかたちで、あなたの目指す夢のゴールにたどりつくことはできるかもしれません。

しかも、夢はないよりもあるほうが、人生は楽しくなります。ぜひあなたの好きなこと、やってみたいことを起点に、想像力を働かせて、自分の将来の夢を具体的に描き、持ち続けてほしいなと思います。

人生に確実なことなどないとわかる

自分の人生について想像することは、「世の中に確かな答えなんてない」ということに気づく訓練にもなるでしょう。人生で確実なことなんてない、100パーセントすべてが思うままにいくことなんてないからです。

しかし今の学生を見ていると、何ごとにも「正解」を見つけようとしていると感じます。「どれが正しい答えか」を、楽な方法で探して飛びつこうとしています。

さまざまな可能性に想像が及ばず、何ごとにも既成の道がある、答えがあると思い込んでしまっている人は、いざ失敗したときには弱いものです。

反対に、「世の中には正解なんてないし、むしろ答えのない問いのほうが多い」ということを心から理解できている人は、試行錯誤ができます。

「こんなふうにしたらどうなるんだろう」、あるいは「こういう問題をほうっておくとどうなるのか」「これに取り組むと、自分にどんなことが降りかかってきそうか」などと、想像力を働かせてシミュレーションができるのです。

そういう人は、「失敗してもいいから挑戦してみよう」と考えられるし、失敗しても容易に立ち上がって、乗り越えたり、他の道を探ったりすることができます。

「飛行機人間」を育てるべき

英文学者の外山滋比古さんは、ベストセラーとなった著書『思考の整理学』の中で、人に引っ張ってもらう「グライダー人間」タイプと、自分でエンジンを持って飛ぶ「飛行機人間」タイプがいるとたとえていました。

つまり自分の頭で考えたり想像したりできない人はグライダー人間で、できる人は飛行機人間だということです。これは非常にいいたとえだと思います。

「自由に自分の考えを書いてみて」と言うと、書けなくなってしまう。日本は、そういうグライダー人間ばかりを教育してきたのではないかと、外山さんは書かれています。

私も、大学生の大半がグライダー人間だと感じます。グライダーは、引っ張っていく飛行機にぶら下がっているだけですから、予定したルートを外れることはありません。

一方、自力で飛行する人は、ルートを外れ、とんでもないところへと行くことがあるわけです。

子どものころにそういうことをすると、日本の教育は「そんなことしちゃだめだ」「こっちに戻ってきて、そのままぶら下がっていなさい」と、グライダー人間にするべく引っ張っていきます。

自分のエンジンで飛ぶ人ばかりだと、あちこちに行って収拾がつかなくなるからです。しかし本当は、飛行機人間を育てるほうが、長期的に見て大事なことなのですが。

※本稿は、『池上彰が大切にしている タテの想像力とヨコの想像力』(講談社)の一部を再編集したものです。

関連記事(外部サイト)

- 池上彰 かつて時価総額ランキング20位内に14社あった日本企業が今ゼロに…。環境が激変する中でも「自分の人生」をよりよくしていくためにつけておきたい<癖>とは

- 池上彰 軍隊も採用!未来を予測できる<SF思考法>とは?ジョブズやベゾス、ゲイツにイーロン・マスク。成功者は「SF作品」に影響を受けてイノベーションを生み出した

- 池上彰 なぜバブルは日本で限界を超えて膨らんだのに、ドイツは防ぐことができたのか?アメリカへの忖度に消費税引き上げ。日本経済低迷の背景を解説!

- 池上彰 なぜバブルは膨らみ「ドル安」を実現できたのか?高級ブランドや高級車が飛ぶように売れ、日本が史上空前の豊かな国になった背景を解説!

- 池上彰「新聞離れ」アメリカの地方紙廃刊が招いた恐ろしい事態とは?記者がいるから権力者の不正に歯止めがかかる